ようこそ、めぐみの聖母保育園です。

めぐみの聖母保育園は、園の保護者である聖ヨハネ・ボスコの予防教育法と、児童福祉とカトリック精神の愛と道徳的教えに基づき、心身ともに健全で明るく思いやりのある子どもになれるよう導きます。

めぐみの聖母保育園は、園の保護者である聖ヨハネ・ボスコの予防教育法と、児童福祉とカトリック精神の愛と道徳的教えに基づき、心身ともに健全で明るく思いやりのある子どもになれるよう導きます。

わたしたちが目標とするこどもの姿は “明るく・素直で・元気な子” です。

- 保育目標

- 家庭的な雰囲気の中で情操を安定させ、心身の調和的な発達を図る

- 充分に行き届いた保育環境の中で、日常生活に必要な基本的習慣や態度を養う

- 遊びや仕事を積極的に行うように促し、自主、協調等の社会的態度を養う

- 自然や社会の事象について興味や関心を持たせ、神の存在と創造の豊かさを知らせ

- 生活に必要な言葉を豊富に正しく見につけさせる

- いろいろな表現活動を通して創造性を養い、思考力の基礎と道徳性の芽生えを培う

施設概要

|

map by Google 駐車場あり <最寄り駅> JR日豊本線 高鍋駅 JR日豊本線 川南駅(特急は止まりません) |

| |

|

|

めぐみの聖母保育園は、イエスの聖心を模範とし、カリタス(愛、優しさ、温かさ)の実践により、一人ひとりが愛し愛されながら、大切にされる保育園です。自然あふれる環境の中で子どもたちは、心身の健康を養いながら、豊かな人間性と感性を磨いていきます。家庭、地域社会の連携の中で、互いに助け合いながら、地域に根ざした保育園を目指します。 |

私たち保育者は、子供の話に耳を傾け、愛情と親しみをもって接し、子供の目線に立って遊びの中から気づいたことを共感することで、子供の成長を援助します。又、子供、保護者、職員間の信頼関係を築き、楽しい園生活を送ります。 ぼくたち、わたしたちは、自然あふれる環境の中で元気に遊び、しっかり食べて丈夫な体をつくります。マリア様のお手の中で、たくさんお祈りして、感謝の心を持った優しい子供に成長します。 |

園歌

|

創立の由来

|

|

苦情解決

■苦情申し出窓口

めぐみの聖母保育園では、利用者からの苦情に適切に対処する体制を整えております。

これは社会福祉法第82条の規定によるものです。利用者の立場になって苦情解決にあたることは、より良い運営のためだけではなく、一人一人の心のためにもとても重要なことです。困ったり悩んでいることがあれば、[1]苦情受付担当者、[2]苦情解決責任者、[3]苦情解決第三者委員にご連絡ください。各担当者の電話番号は

めぐみの聖母保育園(0983-27-2968)でご確認ください。

| 苦情受付担当者 | 苦情解決責任者 | 苦情解決第三者委員(委嘱期間) |

| 黒木 由美 尾下 明子 |

村田 智恵子 | 中井 千代子(R9.3.31) 糸井 仁 (R9.5.31) |

■苦情の受付

苦情受付ボックスに投函していただくのが一番容易かもしれません。

苦情は、たんぽぽ組前に設置してある御意見箱に投函していただくのが一番容易かもしれません。

もちろん面接・電話・書面などによっても、担当者が随時受け付けております。また、苦情解決第三者委員に直接苦情を申し出ていただくことも出来ます。本ページではそれぞれの担当者を簡単に、受付担当者(苦情受付担当者)、責任者(苦情解決責任者)、第三者委員(苦情解決第三者委員)と記すことにします。

■苦情の受付の報告と確認

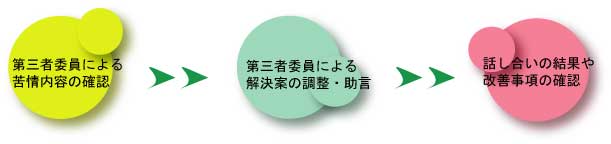

寄せられた苦情に対して、受付担当者は責任者と第三者委員(苦情申し出人が第三者委員への報告を拒否した場合を除く)に報告します。第三者委員は内容を確認して、苦情申し出人に対して、報告を受けた旨を通知します。

■苦情解決のための話し合い

責任者は、苦情申し出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。

を求めることができます。尚、第三者委員立会いによる話し合いは、次のように行われます。

令和6年度の苦情受付

プ

ライバシーの保護に抵触しない範囲で苦情件数と内容を開示しています。

|

苦情内容 |

対応内容 |

1. プール遊びの時使用した、ラッシュガードと水泳帽が返ってきてないので探して欲しい。 |

クラスボードに書き出し、クラスだよりで知らせる。個別に声をかけて探してもらうが見つからない。自宅にありましたと報告をうける。 |

|

|

2. 大きな地震が発生し迎えを要請した。その時の避難場所がいつもの訓練場所(グラウンド)ではなかった為、「戸惑った」と言われた。 |

職員会議にて議題として話し合う。状況に応じて室内の避難を優先したこと、また避難場所も変わる事もしっかりとお話しすると納得される。 |

本園は、児童福祉法とサレジオ会宣教師アントニオ・カヴォリ師の精神に基づき、宮崎県知事より認可された私立保育園です。設置主体は「社会福祉法人カリタスの園」で、イエスのカリタス修道女会を設立母体としています。

本園は、児童福祉法とサレジオ会宣教師アントニオ・カヴォリ師の精神に基づき、宮崎県知事より認可された私立保育園です。設置主体は「社会福祉法人カリタスの園」で、イエスのカリタス修道女会を設立母体としています。