- 神の国の体験としてのミサ

-

東京教区司祭 田中昇

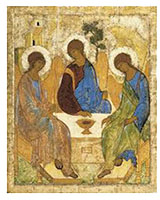

教皇ヨハネ・パウロ2世は、「ミサとは地上の天国」であると語りました(1996年11月3日のお告げの祈りの言葉)。つまり私たちが祝うミサとは、それがいくら天上的なものとは感じられないような時でさえも、それは単なる概念やイメージではなく現実としての天上の祭儀への神秘的な参加だといえます(『典礼憲章』8項)。その証拠に、司式司祭はミサのクライマックスにおいて、黙示録の天上の宴で天使によって宣言される言葉「子羊の婚宴に招かれた者は幸い」(黙19:9)を私達の教会の中で宣言します。この黙示録のメッセージからも、ミサとは復活した主との天上での出会い、花婿キリストの花嫁として共に神の国たる婚宴に入る人々の喜びの集い、神の聖所、天のエルサレムに入って行きそこに到達したことを現実に喜び祝うものであることは間違いありません。それゆえミサに行くこと、ミサに参加することは、天のエルサレム、黄金の広場へ私達が入っていくこと、御父との出会いのために教会が飛翔していくことだと言えるのです(黙示録21,22章参照)。そもそも奉献文と訳される言葉「アナフォラ」(ギリシア語)は、「上昇」、「上に揚げられること」を意味します。その言葉からもミサは、御父が御子と共にいる所、至聖所へ私達が昇っていく動き、上昇、神へ開かれた新たな道、永遠に開かれたいつくしみの神の玉座、新たな世界、御国への入場と言えます。ミサの中で私達は、地上にいながらも終わりの日に先立ってこの世にあって新たに作り変えられる体験をするのです。確かに、天上の天使の群れは主の玉座において絶え間なく「聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな・・・・・・」(イザ6:3; 黙4:8)と万軍の主を讃えて歌っているのであって、私たちはミサのとき主の御使い達と共に主の婚宴の歌を歌うように招かれているのです。それがまさに奉献文の叙唱の終わりで、司式司祭が「私たちも、全ての天使、聖人と共に、賛美の歌を捧げます」と宣言することの真意です。これはまさに天国の体験です。

教皇ヨハネ・パウロ2世は、「ミサとは地上の天国」であると語りました(1996年11月3日のお告げの祈りの言葉)。つまり私たちが祝うミサとは、それがいくら天上的なものとは感じられないような時でさえも、それは単なる概念やイメージではなく現実としての天上の祭儀への神秘的な参加だといえます(『典礼憲章』8項)。その証拠に、司式司祭はミサのクライマックスにおいて、黙示録の天上の宴で天使によって宣言される言葉「子羊の婚宴に招かれた者は幸い」(黙19:9)を私達の教会の中で宣言します。この黙示録のメッセージからも、ミサとは復活した主との天上での出会い、花婿キリストの花嫁として共に神の国たる婚宴に入る人々の喜びの集い、神の聖所、天のエルサレムに入って行きそこに到達したことを現実に喜び祝うものであることは間違いありません。それゆえミサに行くこと、ミサに参加することは、天のエルサレム、黄金の広場へ私達が入っていくこと、御父との出会いのために教会が飛翔していくことだと言えるのです(黙示録21,22章参照)。そもそも奉献文と訳される言葉「アナフォラ」(ギリシア語)は、「上昇」、「上に揚げられること」を意味します。その言葉からもミサは、御父が御子と共にいる所、至聖所へ私達が昇っていく動き、上昇、神へ開かれた新たな道、永遠に開かれたいつくしみの神の玉座、新たな世界、御国への入場と言えます。ミサの中で私達は、地上にいながらも終わりの日に先立ってこの世にあって新たに作り変えられる体験をするのです。確かに、天上の天使の群れは主の玉座において絶え間なく「聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな・・・・・・」(イザ6:3; 黙4:8)と万軍の主を讃えて歌っているのであって、私たちはミサのとき主の御使い達と共に主の婚宴の歌を歌うように招かれているのです。それがまさに奉献文の叙唱の終わりで、司式司祭が「私たちも、全ての天使、聖人と共に、賛美の歌を捧げます」と宣言することの真意です。これはまさに天国の体験です。

新しい契約のいけにえ

ミサは、しばしば「聖なるいけにえ」と呼ばれます。つまり、十字架上の死によってご自分の命を御父への完全な捧げ物としてご自身を捧げて世を贖われた神の子、イエス・キリストのいけにえなのです。ミサとは、単に十字架上のイエスの死を思い出させるものではなく、あるいはそれを象徴しているものでもありません。ミサは、秘跡的にカルワリオ(ゴルゴタ)の丘で私たち一人ひとりの為に捧げられたキリストの贖いのいけにえを今ここに現存させるものであり、それゆえその救いの力が私たちの生命にも十全に及ぶものなのです。新約聖書は、イエスが私たちの罪のためにゴルゴタの丘でいけにえとなった過越の小羊だと啓示しています(1コリ5:7-8; 1ペト1:19; 黙5:6参照)。しかしながら、ユダヤ教の他のいけにえの儀式と同様に、過越祭において彼らは動物を殺すだけでは不十分でした。いけにえとして捧げられた小羊を食べることは、過越祭の祝いの不可欠な構成要素でした(出12:8-12参照)。いけにえを捧げた後に、交わり(共同体)の食事(communion meal)が続きました。それは、契約を締結したことを表わし、その参与者たちと神との間の交わり(communion)を作り上げる分かち合いの食事だったのです。それゆえ私達は、最後の晩餐で命じられたとおり世の罪の贖いの源である神の子羊を分かち合うという神の絶大な愛を「記念する」たびに、主が与えられたゆるしと愛の恵みを私たちが十全に生きるための「新しい契約」を絶えることなく継続するのです。

キリストの現存としての聖体

イエスは様々なかたちで ―― 貧しい人々のうちに、みことばのうちに、諸秘跡のうちに、そして彼の名によって集められた2人あるいはそれ以上の人たちの祈りのうちに ―― ご自分を信じる者と共にいて下さいますが、イエスは聖体のうちに比類のないあり方で現存しておられます。イエスの聖書的呼称のひとつに「インマヌエル」があります。これは「神は我々と共におられる」(マタ1:23)という意味です。イエスは神の御一人子であり、私たちのうちに共に住まわれるために人となられ(肉となられ)たのです。イエスは、私たちのそばに留まることを望まれたがゆえに、聖体のうちに秘跡的な仕方で現存し続けるという賜物を私たちに与えて下さいました。それゆえ私たちは、ミサ以外のときも教会や聖体礼拝堂で聖体のうちにおられるイエスと共に時間を過ごすよう努めるべきなのです。イエスは、私たちがご自身に近づくことを望まれ、ご自身がまさに2000年前に神の民のためになさったのと同じように、私たちの生活の中で救いの御業を今も行いたいと思っておられるのです。そのために私たちの側が、共に居てくださるイエスと共に居るようにしなくてはなりません。わたし達は表面的に聖体を頂いたり礼拝したりするだけでなく、いつも深い信頼のうちにイエスに向かって行かなくてはなりません。

聖なる交わり

パウロは、第1コリント書の10章で、キリストの御体を食べ、御血を飲むことによって築きあげられる深い一致について述べています。「私たちが神を賛美する賛美の杯は、キリストの血にあずかること(communio)ではないか。私たちが裂くパンは、キリストの体にあずかること(communio)ではないか。パンは一つだから、わたしたちは大勢でも一つの体です。(それは、私たち)皆が一つのパンを分けて食べるからです。」(1コリ10:16-17) カテキズムは次のように教えています。「感謝のいけにえの祭儀は、聖体拝領(communio)によるキリストと信者たちとの親密な一致に向けられたものです。聖体拝領とは、私たちのために命を捧げられたキリストご自身をいただくことです。」(1382項)実際に、聖体拝領は、私たちが神とともに持つことのできるこの世での最も深い一致です。そしてその一致は同じパンを分かち合った教会共同体の一致でもあるのです。 教皇ヨハネ・パウロ二世の洞察は、聖体拝領後のこの瞬間に私たちは9ヵ月の間、自らの胎に神であり人である方を宿したマリアのようになることを示しています。私たちが私たちの主の御体と御血をいただくとき、程度の差こそあれ、マリアに起こったことが私たちのうちにもこの秘跡によって起こるのです。 つまり私たちは聖母のように神であり人である方の現存を自らに宿す生ける聖櫃、神殿となるわけです。

教会の生命の源、宣教の力の源泉であるミサ

私たちは聖体を主日毎に頂くことによって、キリストの十字架に結ばれることで自分の弱さと罪に打ち勝ち、自らが決意する新しい命に生きるように導かれ、試練や苦しみに遭うときには支えられ、また私たちが共同体的一致を深め、聖性のうちに成長できるように助けていただけるのです。まさに私たちは、聖体となられたキリストの愛、御体と御血によって養われ、私たちの内に住まわれるキリストの命によって、徐々に変えられていきます。私たち一人一人は、また私たち信じる者の集いである教会そのものが、まさに自らが食べているもの、キリストになっていくのです。 こうして主を信じる者によって、つまりキリストのように考え、キリストのように話し、キリストのように行い、キリストのように愛することができる者によって、真に福音宣教というキリストの業が継続されていくのです。ミサ聖祭はまさにその源泉であり頂点なのです。

次回から、ミサの開祭の儀のお話になります。その第一回目は十字架のしるしの意味について考えます。 - 開祭 キリストと教会の業である典礼

-

東京教区司祭 田中昇

神の民の集い

ミサ式次第の冒頭は「人々が集まると、司祭が奉仕者と共に入堂する。その間、入祭の歌が歌われる・・・」というルブリカ(ト書き)で始められています。これは端的にミサを始めるためには、まず信じる者が一つに集うことが必要だと言うことを意味しています。まさに主イエスが、「二人または三人がわたしの名において集まるところに私も共にいる」(マタ18・20)と言われた通りです。信者は皆、喜びや苦悩を味わっているこの世の生活から主キリストと出会う体験に向かって家を出、教会に集うのです。「感謝に満ちて御前に進み楽の音に合わせて神を讃える」(詩95・2)ために。そもそもミサを含む教会の「典礼 Liturgia」という言葉は、「民の働き」を意味するギリシア語に由来します。すなわち典礼とは「神の民」である全教会の行為なのです。つまるところそれこそがキリストの御業・祭司職の実現なのです。ここで注意が必要なのは全教会という言葉は、地上の今現実に存在する個々の教会共同体の集合という意味を越えた概念、つまり歴史的・空間的な感覚を越えた天上・地上全ての信じる者の集い、聖徒の交わりとしての聖なる・普遍の・唯一の使徒的な教会として捉えるべきだということです。教会法第369条が言う通り、「自らの牧者によって福音とミサをとおして聖霊において集められた部分教会に、唯一の聖なる普遍の使徒的なキリストの教会が真に現存しかつ活動する」のです。

ミサ式次第の冒頭は「人々が集まると、司祭が奉仕者と共に入堂する。その間、入祭の歌が歌われる・・・」というルブリカ(ト書き)で始められています。これは端的にミサを始めるためには、まず信じる者が一つに集うことが必要だと言うことを意味しています。まさに主イエスが、「二人または三人がわたしの名において集まるところに私も共にいる」(マタ18・20)と言われた通りです。信者は皆、喜びや苦悩を味わっているこの世の生活から主キリストと出会う体験に向かって家を出、教会に集うのです。「感謝に満ちて御前に進み楽の音に合わせて神を讃える」(詩95・2)ために。そもそもミサを含む教会の「典礼 Liturgia」という言葉は、「民の働き」を意味するギリシア語に由来します。すなわち典礼とは「神の民」である全教会の行為なのです。つまるところそれこそがキリストの御業・祭司職の実現なのです。ここで注意が必要なのは全教会という言葉は、地上の今現実に存在する個々の教会共同体の集合という意味を越えた概念、つまり歴史的・空間的な感覚を越えた天上・地上全ての信じる者の集い、聖徒の交わりとしての聖なる・普遍の・唯一の使徒的な教会として捉えるべきだということです。教会法第369条が言う通り、「自らの牧者によって福音とミサをとおして聖霊において集められた部分教会に、唯一の聖なる普遍の使徒的なキリストの教会が真に現存しかつ活動する」のです。

天上の礼拝と共に

この神の民の集いである典礼において、盛式な儀式では、十字架と香炉を奉持した侍者に続いて7本の蝋燭を携える7人の白衣をつけた侍者を先頭(同時に祭壇上に7つの蝋燭を置いて)に聖書奉持者、司祭団、そして主司式司祭が入堂します。この所作には聖書的な起源があります。

この神の民の集いである典礼において、盛式な儀式では、十字架と香炉を奉持した侍者に続いて7本の蝋燭を携える7人の白衣をつけた侍者を先頭(同時に祭壇上に7つの蝋燭を置いて)に聖書奉持者、司祭団、そして主司式司祭が入堂します。この所作には聖書的な起源があります。

ヨハネの黙示録によれば、天上の礼拝において神の玉座の前に集う聖徒は皆、命をかけて信仰を守り抜いたがゆえに神の子羊の血で洗われた白い衣を身につけており(黙示録7・9-17)、さらに7つの金の燭台の真ん中を進む神の子羊・キリストも描写されているのです(黙示録1・12、2・1)。この7つの燭台はエルサレム神殿の至聖所に置かれていたメノラーと呼ばれる燭台と関連しており、その灯火は聖霊の賜物、信仰の光、神の恩恵を表わしているようです(同3・1他)。さらに黙示録は天上の礼拝においても、モーセの会見の幕屋、そしてエルサレムの神殿と同様に、24人の長老達(24人とはエルサレム神殿で奉仕した祭司の数)が香を携えている様子、そして天使達がその煙を聖徒の祈りと共に御前に捧げている様子を伝えています(同5・8、8・3-5)。同時に香の煙や聖所を覆う雲は、イスラエルの人々にとっては神の臨在の象徴でもあったのです。

こうしてみると、私たちのミサにおける所作は、聖書が啓示するこうした天上の礼拝のビジョンを表現したものであることに気が付きます。実際、黙示録の中で主の祭壇の前に集う無数の人々が身に着けている白い衣こそ、私たち全てのキリスト信者が典礼で身に着ける共通の祭服(アルバ)なのです。実は洗礼式の時に私たちが身に着ける白い衣がこれです。白い衣は信仰者がキリストに似た者とされたことを意味します(「キリストを身にまとう」というロマ13・14を参照)。別の言い方をすれば、私たちが身に着ける白い衣は、私達がタボル山でペトロたちに示された栄光に輝くあのキリストの聖性に私たちが与る者とされたことを意味しています。司祭はこのアルバの上に祭司の象徴であり、また十字架に揚げられたキリストを象徴するストラ、そして永遠の命と真理の輝き、神の栄光を表わすカズラをつけて、十字架のキリスト像と共に黙示録のビジョンと同様に7つの蝋燭の火の間を祭壇へ進むのです。こうして神の民は屠られ復活したキリストを迎えてミサを始めるのです。ミサは天上の天使、聖人が歌う声に呼応する形で歌われる入祭の歌に表わされている通り、真に喜ばしい時、神と人、人と人とが一致するまさに祝いの宴なのです。だから「感謝に満ちて門をくぐり、賛美を歌って中庭に入る。神に感謝を捧げて、その名を讃えよう」(詩100)ではありませんか。そして入祭をはじめ、ミサの中で香を焚くことは、聖書的なビジョンに基づいて、私たちの祈りや捧げ物を神の御前に丁重に差し出すことを意味すると同時に、共に祈る私たちの集いの只中に神が臨在することを表わすものでもあるのです。

キリストと教会の業・全てのものの聖化である典礼

教会の典礼の真の主人公は言うまでもなく主キリストです。司祭はあくまでも秘跡的な仕方でその象りとして存在するのであって真の典礼の主ではないのです。それゆえ小教区の典礼において聖職者だけが支配的であるといったような有様は決して望ましいものとは言えません。教会とは、単に聖職者が教え導き、信徒はただ受け身な姿勢で聞いて入ればよいなどという中世の封建時代のような支配・被支配の組織ではないのです。第二バチカン公会議が明示したように、神の民である教会においては、全ての信者が各人各様に自らの聖性という輝きを身にまといながら集い、キリストの体の建設の為に、互いに祈りの心で積極的に奉仕し合うことこそが肝心なのです。司祭、信徒、修道者、皆それぞれが為すべき役割を果たして仕え合うことで、まさに神の民全体の働き、つまり典礼(liturgia)と呼べるものを形作るのです。信仰のうちに聖霊と共にあってキリストの救いの御業を実現する教会の行為、それが典礼なのです。この意味において典礼は、個々の秘跡を挙行する儀式(ritus)とは言葉の上で区別される概念であることが分かります。そして教会の祭儀は、全て信じる者が、神の臨在のもとに神とその教会の名において祝うものであることから、プライベートなものではなく常に共同体的なものであるのです。それはまさに神と信じる者とが皆一つになるものだからです。これが新約聖書で信じる人々が「神に選ばれた聖なる民、神に仕える祭司」(1ペト2・5、2・9、黙1・5)等と呼ばれている意味です。ミサ聖祭は、単に個々の信者が聖体を頂いて信者の義務を果たすだけで済まされるものではなく、やがて完全に達成される神秘、すなわち人々が身も心も主と一致すること、そして同じ聖体を分かち合った兄弟姉妹が一つになるという教会の聖化、ひいてはこの世の聖化を目指すものなのです。

- 開祭 その2 十字架のしるしと三位の名を呼び求めること

-

東京教区司祭 田中昇

十字架のしるしは

十字架のしるしは、単なる祈りを始める所作ではありません。まして惰性で済ませてよい仕草でもありません。実はそれ自体が力強い祈り、また信仰告白であり、私たちの生活に計り知れない恵みを注いでくれるものなのです。このしるしをしながら「父と子と聖霊のみ名によって(in

nomine Patris, et Filii, et Spiritus

Sancti)」(in~は、~によってというより、~において、~の内にと訳したい)と唱えるとき、私たちは神の臨在を祈り求めると同時に、三位一体の交わりの内に私たちが全てをみ旨のままに行えるよう祈り、そのために神が私たちを祝福し助け、あらゆる災いから守ってくださるようにと願い求めているのです。これはキリスト教初期の数世紀にまで遡る聖なる伝統の一つです。神学者テルトゥリアヌス(160-225年頃)は、一日中、十字架のしるしを自分にしていた信仰者たちの習慣について述べています[1]。さらに初期キリスト信者たちは、十字架のしるしは神に忠実な民を区別し、魂が誘惑と戦うときにそれを助け、自分たちを全ての悪から守り、さらに悪魔を恐れさせるものであると理解していました。たとえばヨハネ・クリゾストモ(347-407年)は、十字架のしるしに見いだされるキリストの力を絶えず頼みとするように、神の民に強く勧めました[2]。またエルサレムの聖キュリロス(チリロ)は、十字架のしるしの2つの次元、すなわち世俗から区別の側面と神の保護の側面を特筆し、その儀式を「信じる者たちの記章」と、私たちに害を与えるようとする「悪魔にとっての恐怖」と呼んでいます。「私たちのしるしとして、指で額に十字を大胆に切りましょう。そしてあらゆる機会に、私たちが食べるパンの上に、私たちが飲む杯の上に。帰宅するときと外出するときに。眠る前に。横になるときと起き上がるときに。どこかへ行く途中で、そしてじっとしているときに。十字架のしるしは、強力な守りの手段です。それは神からの恵みであり、信じる者たちの記章であり、悪魔にとっての恐怖だからです。・・・悪魔が十字架を目にするとき、十字架にかけられた方のことを思い出し、竜の頭を砕かれた方を恐れるからです。」[3]

十字架のしるしは、単なる祈りを始める所作ではありません。まして惰性で済ませてよい仕草でもありません。実はそれ自体が力強い祈り、また信仰告白であり、私たちの生活に計り知れない恵みを注いでくれるものなのです。このしるしをしながら「父と子と聖霊のみ名によって(in

nomine Patris, et Filii, et Spiritus

Sancti)」(in~は、~によってというより、~において、~の内にと訳したい)と唱えるとき、私たちは神の臨在を祈り求めると同時に、三位一体の交わりの内に私たちが全てをみ旨のままに行えるよう祈り、そのために神が私たちを祝福し助け、あらゆる災いから守ってくださるようにと願い求めているのです。これはキリスト教初期の数世紀にまで遡る聖なる伝統の一つです。神学者テルトゥリアヌス(160-225年頃)は、一日中、十字架のしるしを自分にしていた信仰者たちの習慣について述べています[1]。さらに初期キリスト信者たちは、十字架のしるしは神に忠実な民を区別し、魂が誘惑と戦うときにそれを助け、自分たちを全ての悪から守り、さらに悪魔を恐れさせるものであると理解していました。たとえばヨハネ・クリゾストモ(347-407年)は、十字架のしるしに見いだされるキリストの力を絶えず頼みとするように、神の民に強く勧めました[2]。またエルサレムの聖キュリロス(チリロ)は、十字架のしるしの2つの次元、すなわち世俗から区別の側面と神の保護の側面を特筆し、その儀式を「信じる者たちの記章」と、私たちに害を与えるようとする「悪魔にとっての恐怖」と呼んでいます。「私たちのしるしとして、指で額に十字を大胆に切りましょう。そしてあらゆる機会に、私たちが食べるパンの上に、私たちが飲む杯の上に。帰宅するときと外出するときに。眠る前に。横になるときと起き上がるときに。どこかへ行く途中で、そしてじっとしているときに。十字架のしるしは、強力な守りの手段です。それは神からの恵みであり、信じる者たちの記章であり、悪魔にとっての恐怖だからです。・・・悪魔が十字架を目にするとき、十字架にかけられた方のことを思い出し、竜の頭を砕かれた方を恐れるからです。」[3]

聖書にみられる霊的なしるし(エゼキエル、ヨハネの黙示録)

十字架のしるしをするという儀式的行為は聖書にその起源があります。エゼキエル書の中では、不信仰なエルサレムの醜態にため息をついて呻き、神に忠実であることを選んだ正しき者たちにはⅩあるいは十字の形をしたヘブライ語文字のtahv (ת)がその額に記されたと述べられています。この霊的なしるしは、彼らを他の精神が堕落した人々から区別することができ、神のご加護の印になっていたようです(エゼ9:4-6)。最初の過越のときに、神がエジプトに下した罰からイスラエルの一族を守った戸口の柱に塗られた血のように、エゼキエル書9章に出て来るこの額のしるしは、神の裁きがエルサレムの町に下るときに、その町にいた正しき者たちを守ったのです。新約聖書に登場する聖なる者たちにも類似したしるしが押されています。ヨハネの黙示は、天上の聖なる者たちが額に刻印を押されていることを描写しています(黙7:3)。エゼキエルの時代のように、このしるしが神の正しき者たちを悪なる者たちから切り離し、来たるべき裁きから彼らを守っているのです(黙9:4)。

キリスト信者が、エゼキエル書に由来するしるしに、十字架のしるしの予表を見ていたことは驚くべきことではありません。ちょうどエゼキエルの時代の真に神に忠実な人々が額に記された十字架のような霊的なしるしによって守られたように、キリスト信者は自分たちの体にキリストの十字架のしるしをすることによって守られるのです。このしるしは、まさに私たちが洗礼において神の子とされた時に刻まれた霊印なのです。私たちは存在論的にこの霊印を帯びた者、神の聖性にあずかるものとされているのです。それを十字架のしるしをすることで証していると言えます。

このしるしをすることには、実にすばらしい重要な意味があります。聖書的な観点からすると、私たちが自分たちの体に十字架のしるしをするたびに2つのことをしているのです。

第一に、私たちはこの時代にあって堕落したこの世に迎合することはないという意思を表現しています。エゼキエルの時代のように、神の民の中には、この世界に溢れる虚しい生き方に従いたくはないという人々が大勢います。貪欲、利己主義、孤独、問題に満ちた結婚生活、そして崩壊した家庭がその特徴と言える私たちの時代に、十字架のしるしをすることによって、この世の提示する規範ではなく、キリストが示す規範に従って生きる約束を断固たる決心をもってすることができるのです。世俗は、金、快楽、権力、娯楽を良い暮らしの本質的しるしとして掲げますが、キリスト信者は、カルワリオ(ゴルゴタ)の丘でキリストがいけにえとなったその愛、つまり十字架のしるしに象徴される愛にのみ見いだされる真の幸福に通じるより高潔な生き方を求めます。

第二に、私たちが自ら十字を切るとき、私たちは、神が私たちの生活を守って下さるように祈り求めています。私たちは十字架のしるしをしながら、全ての害悪から私たちをお守り下さいと神に願い求めているのです。幾世紀にもわたって、多くのキリスト信者は、誘惑と戦う強さを求めて、十字架のしるしに依り頼んできました。苦しみや大きな試練のただ中で、神の助けを捜し求めてそのようにしてきたキリスト信者もいました。多くの親は、主が我が子を祝福し、守って下さるように祈り求めながら、彼らの額に十字架のしるしをするのです。

神のみ名を呼び求めること

十字架のしるしをしている間、私たちは神のみ名を呼び求め、「父と子と聖霊のみ名によって(~において)」と言います。聖書において、主のみ名を呼び求めることは礼拝することを意味し、しばしば祈りといけにえに結び付けられます。それは、主に従った最初の人々の間で見られたことです(創4:26; 12:8; 13:4; 21:33; 26:25)。聖書において、名前というものは、ある人物の本質を神秘的に表し、その人物が持つ力を帯びています。それゆえ、神のみ名を呼び求めることは、その臨在と力を願い求めることなのです。このようなわけで、古代イスラエル人たちは、主を褒めたたえ(詩148:13)、主に感謝する(詩80:18; 105:1)ためだけではなく、人生の中で神の助けを求める(詩54:1; 124:8)ためにも、頻繁に主のみ名を呼び求めました。同様に、私たちが神のみ名を呼び求めるときは常に、神の聖なる臨在を願い求め、日々直面する幾多の苦闘の中で神の助力を求めているのです。詩編作者と同じく、私たちは、「私たちの助けは天地を造られた主のみ名にある」ことをはっきり分かっています(詩124:8)。

このことは、ミサのときにする十字架のしるしをかなり明確なものにしています。典礼の始めに、私たちは確実に自分たちの生の内に神を招きます。私たちは厳かに主のみ名を呼び求め、神の聖なる臨在と力を願い求めます。それはまるで、私たちが自分たちの生活の一時間程度を主に捧げ、ミサの中で行うあらゆることを主のみ名において行うと言っているかのようです。私たちは、自分たちが為す全てのこと、すなわち私たちの思い、望み、祈りそして行いを、自力ではなく、「父と子と聖霊のみ名によって」行うのです。さらに主を礼拝するときにその聖なるみ名を呼び求めたかつてのイスラエルの人々のように、私たちは恭しく神のみ名を呼び求め、神聖なミサの神秘を始める準備をしながら、主の助けを願い求めるのです。

新約聖書において、イエスの名はその聖性に等しく、また神のみ名の持つ力に等しいことが明らかにされています。聖パウロは、その名を「あらゆる名にまさる名」と述べています(フィリ2:9)。彼は、この名は全てのものをキリストに服従させる力があると言います。「天上のもの、地上のもの、地下のものが全て、イエスの御名にひざまずき、全ての舌が、『イエス・キリストは主である』と公に宣べて、父である神の栄光に服従するのです」(フィリ2:10-11)。新約聖書の他の書もまた、このことを指摘しています。イエスの名によって病人は癒され(マコ16:17-18、使3:6)、罪人はゆるしを得(ルカ24:47、使10:43)、悪霊どもは駆逐される(ルカ10:17)のです。イエスご自身、ご自分の名を呼び求める者全てに応えると教えておられます。「わたしは、あなたがたが私の名によって願うことは、何でもかなえよう」(ヨハ14:13; また15:16; 16:23, 26-27を参照)と。さらに、イエスの名によって集まる者たちは、その集いの中にイエスがおられるという祝福を受けるのです。「二人または三人がわたしの名によって集まるところには、わたしもその中にいる」(マタ18:20)と言われているようにです。これは、私たちが全てのミサの始まりに行っていることです。すなわち、私たちは神の子のみ名によって集まります。私たちが信頼して自分たちの必要や願いを神の御前で明るみへ出すとき、私たちは自分の中にイエスが共にいてくださることを祈り求めているのです。

丁寧に十字架のしるしをする

さらに、十字架のしるしにおいて、私たちは御子にのみ関心を向けているのではありません。私たちは、イエスが弟子たちに与えた偉大な任務、すなわち「だから、あなたがたは行って、全ての民をわたしの弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊のみ名によって洗礼を授けなさい」(マタ28:19参照)ということばを深く思い起こしながら、父と子と聖霊のみ名を呼び求めています。このことばは、私たちが洗礼を受けたときに語られたことばです。洗礼のとき、私たちの魂は初めて聖なる三位一体の神の命で満たされました。私たちが全てのミサの始まりにこのことばを繰り返すことによって、私たち自身の功によってではなく、神が洗礼のときに私たちに恵みとして授けて下さった超自然的な命によって、私たちは典礼の中で全能の神に近づいているのだという深い事実を認めるのです。私たちは、自らの名において存在するのみならず、私たちのうちに住まわれる三位一体の神のみ名においても存在しています。また、私たちのうちに宿るこの神の命が成長するようにとも祈ります。十字架のしるしをしながら、私たちは、より一層神と調和した生涯を送ることができるように、神のみ名によって全てを行うことができるようにと祈っているのです。

私たちが聖堂に入る時、聖水に触れて十字架のしるしをするのはこの深い意味を認めることでもあるのです。

私たちも丁寧に十字を切るように心がけたいものです。

次回は、典礼における挨拶「主は皆さんと共に・・・」について解説します。

[1]テルトゥリアヌス『兵士の冠について』 30項 (木寺廉太訳『テルトゥリアヌス4 倫理論集』2002年、教文館の291ページ)。

[2]聖ヨハネ・クリゾストモ『洗礼志願者のための教理講話』2, 5。

[3]エルサレムの聖キュリロス『教話』13, 36。 - 挨拶①「主はみなさんとともに Dominus vobiscum」

-

東京教区司祭 田中昇

聖書的な観点からすると、典礼の挨拶「主はみなさんとともに」は、単なる普通の挨拶などではありません。これは、司祭が「おはようございます」と言い、信者たちが「おはようございます、神父さま」と返すやりとりのようなものとはまったく違います。

聖書的な観点からすると、典礼の挨拶「主はみなさんとともに」は、単なる普通の挨拶などではありません。これは、司祭が「おはようございます」と言い、信者たちが「おはようございます、神父さま」と返すやりとりのようなものとはまったく違います。

基本的にこのことばは、イエスのみ名によって集う信者の共同体にイエスがともにいて下さる現実を伝えています。というのも、イエス自身が「二人または三人がわたしの名によって集まるところには、わたしもその中にいる」(マタ18:20)と仰ったからです。この典礼的挨拶は、私たちが受けた洗礼によって私たちの魂のうちに住まわれる神の命の深遠なる現実をも表現しています。このことばによって、司祭は、私たちが受けた神の命が私たちの中で成長し続けるようにと祈っているのです。 しかし、「主はみなさんとともに」という挨拶は、聖書に出て来る英雄たち全般に語られたことばをも思い起させます。彼らは、神によって困難な使命に召し出されました。使命とは言っても、それは個々人を自らの「快適な場」の外に引き出し、当人にとっては以前にもまして神に信頼しなければ果たすことができなかった大きな使命のことです。また神の民の将来は、この個々人がいかにその呼びかけに応え、いかに自身の役割を果たしたかに依拠していました。イサク(創26:3, 24)とヤコブ(創28:13-15)、モーセ(出3:12)とヨシュア(ヨシュ1:5, 9)、ダビデ王(サム下7:3)、預言者エレミヤ(エレ1:6-8)、そして恵まれた方処女マリア(ルカ1:28)を思い出して下さい。彼らは皆、生涯の転機にこのメッセージを耳にしました。このように幾度か神がある人物を呼び出すとき、神ご自身かそのみ使いが「主はあなたとともにいる」と請け合いながらその人物に話しかけているのです。

ヨシュアを例に取り上げてみましょう。モーセが死んだ後、神はヨシュアを呼び出し、イスラエルの民を約束の地に導くという困難な任務をお与えになりました。そこには、彼らが入植することを阻むおびただしい数の大軍がおり、あまたの戦いが待ち受けていたからです。そうであったにもかかわらず、神はヨシュアに雄々しくあるように、また「私があなたとともにいる」のだから、上手くいくことを確信するようにと彼に語りました。 「一生の間、あなたの行く手に立ちはだかる者はないであろう。わたしはモーセと共にいたように、あなたと共にいる。あなたを見放すことも、見捨てることもない。強く、雄々しくあれ。あなたは、わたしが先祖たちに与えると誓った土地を、この民に継がせる者である。・・・わたしは、強く雄々しくあれと命じたではないか。うろたえてはならない。おののいてはならない。あなたがどこに行ってもあなたの神、主は共にいる。」(ヨシュ1:5-6, 9)

神は、ギデオンにも同じように呼びかけました。士師記は、いかに神がギデオンにみ使いを送り、イスラエルの地を接収してきたミディアン人からその民を救い出すようにと彼に呼びかけているか語っています。み使いは次のようなことばで挨拶しました。「主はあなたとともにおられる」(士6:12)と。ギデオンはそれまで軍隊経験もなく、脆弱な部族の出身で、また彼の一族の中でも最も貧弱な人物であったにもかかわらず、神は、ギデオン自身の力量や技能ではなく、神が彼とともにいるがゆえに、彼がイスラエルを率いてミディアン人を打ち破って勝利することになると約束されました。「わたしがあなたとともにいるから、あなたはミディアン人をあたかも一人の人を倒すように打ち倒すことができる」(士6:16)と。 たぶん、最もよい例は、柴が燃えているところでモーセが召し出された話です。この有名な場面で、主はモーセを非常に困難な使命に呼び出しています。すなわち、主は、モーセを殺そうとしていた国であるエジプト(出2:15参照)に引き返し、ヘブライ人を奴隷にしていた悪意に満ちたファラオと対峙し、民を解放するようにと彼を説得しているのです。 モーセは、自分に委託された事の重大さに圧倒され、その任務に自信が持てませんでした。「わたしは何者でしょう。どうして、ファラオのもとに行き、しかもイスラエルの人々をエジプトから導き出さねばならないのですか。」(出3:11)それからモーセは、神がお与えになった責務から逃れるために、できる限りのことを全てします。つまり、民がこの神は誰なのか自分に尋ねるだろう(出3:13)、その民は自分を信じず主が本当に自分に現れたことを疑うであろう(出4:1)、また自分は指導者であるには弁が立たない(出4:10)とモーセは主に話しています。

神は、モーセが自分は指導者にしては不適格な人物だと感じていることに対して、どのように反応しているでしょうか。実に神は、モーセが最も必要とするただひとつのことだけを彼に与えています。それは、つまりモーセがこれから挑むべき使命において、神が彼とともにいるという確信(強い信頼)なのです。「わたしは(必ず)あなたとともにいる」と神は言います(出3:12; 4:12)。こうしてモーセは、自身の才能や技量ではなく、神の助けゆえに、自らの任務を果たすことになります。この神の助けのおかげで、モーセは、これまで自力でなし得たこと以上にはるかに多くのことをなし遂げることができるようになります。聖パウロが言うように、神の力はモーセの弱さのうちに完全に現れるのです(2コリ12:9-10を参照)。 あなたは今までに、人生における様々な要求に対して、もう無理だと感じたことや、打ちのめされたような思いをした経験がありますか?あなたの結婚生活や家庭、仕事においてであれ、あなたがカトリック信仰を生きることにおいてであれ、モーセのように、神があなたに託された使命に対して自分は力量不足であるといつも感じてはいませんか?もしそうであるのなら、典礼の始まりのことば、「主はみなさんとともに」(主はあなた方とともにおられます)は、あなたを鼓舞し、勇気づけてくれるはずです。

私たちは、聖書的な観点から、「主はみなさんとともに」ということばを聞くと、それぞれが神からいただいている価値ある召し出しを思い出します。神の子供として、私たちはそれぞれが固有の使命を持っていて、御父の計画の中でそれを果たさなければならないのです。私たちはこのことばを聞くとき、ヨシュア、モーセ、ギデオン、そして主から特別な召し出しを受けた他の多くの人たちに倣っているのだということを悟るべきです。私たちは、異教の圧制者から神の民を守るように、あるいはファラオのような邪悪な独裁者に立ち向かうように召されてはいないかもしれませんが、私たちの結婚生活において、家庭において、仕事において、友人関係において、小教区において、そして地域社会において、私たちそれぞれが他の誰も果たせない自身の役割を担っているのです。

その一方で、これらのことばは、私たちが人生において試練や挑戦に遭うときに私たちを支えることができ、また神がどのような務めを私たちに託しても、私たちがそれに忠実であるよう私たちを助けることができ、そうして私たちが神に近づいて行けることを保証するものでもあるのです。もし、私たちが自分たちの子供たちの親になることにおいて、また自分の信仰を他者と共有することにおいて、あるいは道徳的な生き方のある面において自分に自信が持てなくなったり、あるいは自分は相応しい者ではないなどと感じたりするのであれば、私たちは、典礼に与るときに、私たちを助けるために主が私たちとともにいて下さることを思い起こすべきなのです。もし私たちが、悪戦苦闘する結婚生活や仕事の上での厳しい立場、重篤な病気との戦い、あるいは愛する者の死に直面しているのなら、神はこうした試練の最中で私たちとともにいて下さるのです。もし私たちが悲しみや落胆、あるいは霊的な生活の暗闇を体験しているのであれば、私たちはたとえ主がともにおられることを感じられない時でさえも、ミサに与るとき、主は確かに私たちとともにいて下さることを思い起こすべきなのです。しかし、とりわけ、この挨拶のことばは、畏怖の念をかき立てる現実を暗示しており、その現実の中で、私たちは皆、キリストの死と復活の神秘や彼の御体と御血との交わりにまさに与ろうとしているのです。私たちは決してそのような大いなる光栄に相応しい者ではありませんが、ミサの始まりの司祭のことばを聞くとき、私たちは主がいつもともにいて下さるということを思い起すのです。ちょうどモーセ、ヨシュア、ギデオンそして他の多くの者たちと同じように、私たちは自信をもって主の助けに信頼することができます。私たちは、自分たちの欠けているものは何でも、神の力が補ってくれることを期待すべきなのです。

使徒的挨拶

ミサの始めの挨拶として相応しいとされる他の選択可能な典礼式文は、聖パウロが彼の手紙の中で用いたことばに由来するものです。例えば、司祭がミサの冒頭で次のように言うことがあります。「わたしたちの父である神と主イエス・キリストからの恵みと平和が、みなさんとともに」と。――これは、パウロの諸書間の冒頭の挨拶に由来することばです(ロマ1:7; 1コリ1:3; ガラ1:3; エフェ1:2; フィリ1:2を参照)。これは、特に次の一連の事実を強調しています。すなわち、私たちの信仰は使徒たちから私たちに連綿と受け継がれていますが、そもそもキリストご自身がこの使徒たちにご自身の使命と権威を託され、使徒たちは後にその権威を後継者たちに伝達していったということです。今日の司教たちは使徒たちの直接の後継者であり、彼らが持つ使徒的使命を司祭たちと共有します。典礼において「わたしたちの父である神と主イエス・キリストからの恵みと平和が、みなさんとともに」という挨拶を耳にするとき、私たちは、聖パウロの時代から今日まで続く教会の歴史を通じて、これらのことばで挨拶を交わしてきた聖人たちと連帯していることに気づくのです。

- また、司祭とともに/あなたの霊とともに(et cum spiritu tuo)

-

東京教区司祭 田中昇

主はみなさんとともに」という挨拶に対する私たちの応答「また司祭とともに」について考察してみましょう。この応答句は、多くの地域で現代語への翻訳において悩ましい言葉とされてきたものなのですが、オリジナルのミサのラテン語テキスト(et cum spiritu tuo直訳で「またあなたの霊とともに」と訳せる言葉)のいわば意訳です。この言葉は、もともと聖パウロの言い回し(ガラ6:18; フィレ1:25; フィリ4:23; 2テモ4:22)をより適切に言い表したもので、とりわけ神学的な重要点がより明確にされているとえいえます。たとえば英語の典礼では、以前は「またあなたとともに and also with you」という表現になっていましたが、現在は「あなたの霊とともに and with your spirit」と英語としては馴染みにくいラテン語の直訳調に変更されています。もともと「またあなたとともに」といっていた英語の応答は、単純に「神があなたとも共におられますように」という基本的な相互関係を表現しようとしている印象を持たれていたかもしれません。それは確かにヘブライ語の感覚では、元来「あなたの霊」といった表現が用いられるとき、それは「あなた自身」を意味していたことに依拠しているからです。しかしこの応答には、教会の信仰においてはさらにもっと深い意味があります。単に「またあなたとともに」ではなく「またあなたの霊とともに」(i) と言うことによって、会衆は、聖なる典礼が司祭叙階の権能によってささげられる間、司祭を通して働かれる聖霊の特別な働きを認めているのです(ii)。

主はみなさんとともに」という挨拶に対する私たちの応答「また司祭とともに」について考察してみましょう。この応答句は、多くの地域で現代語への翻訳において悩ましい言葉とされてきたものなのですが、オリジナルのミサのラテン語テキスト(et cum spiritu tuo直訳で「またあなたの霊とともに」と訳せる言葉)のいわば意訳です。この言葉は、もともと聖パウロの言い回し(ガラ6:18; フィレ1:25; フィリ4:23; 2テモ4:22)をより適切に言い表したもので、とりわけ神学的な重要点がより明確にされているとえいえます。たとえば英語の典礼では、以前は「またあなたとともに and also with you」という表現になっていましたが、現在は「あなたの霊とともに and with your spirit」と英語としては馴染みにくいラテン語の直訳調に変更されています。もともと「またあなたとともに」といっていた英語の応答は、単純に「神があなたとも共におられますように」という基本的な相互関係を表現しようとしている印象を持たれていたかもしれません。それは確かにヘブライ語の感覚では、元来「あなたの霊」といった表現が用いられるとき、それは「あなた自身」を意味していたことに依拠しているからです。しかしこの応答には、教会の信仰においてはさらにもっと深い意味があります。単に「またあなたとともに」ではなく「またあなたの霊とともに」(i) と言うことによって、会衆は、聖なる典礼が司祭叙階の権能によってささげられる間、司祭を通して働かれる聖霊の特別な働きを認めているのです(ii)。

例えば3世紀初期の聖ヒッポリトスの『使徒伝承』中にキリスト教徒は非常に早い段階からこの受け答え(主はみなさんとともに――またあなたの霊とともに)をしていたという明確な証拠があります。非常に早い段階から、キリスト教徒はギリシア人とローマ人の両方のメンタリティからは異質であったにもかかわらず、もともとのセム語の表現をそのまま保持し続けていたことがわかります。しかし、歴史的にはこの用語法は急速にそのユダヤ的な文脈を離れ、教父の伝統において司教又は司祭が叙階で受けとる霊という意味で解釈されてきたことも確かです。聖ヨハネ・クリソストモは『テモテへの第二の手紙についての説教』において「あなたの霊」を司祭に留まっている聖霊と呼んでいるのです(II Tim. homila, 10,3. PG LXII 659 ff)。

「これより優れた祈りはないでしょう。私が出発するために悲しんではいけません。主はあなた方ともいます。彼(聖パウロ)はあなたとともにではなく、あなたの霊とともにと言っています。つまり二重の助け、聖霊の恩寵とそれを助ける神があるのです。もし聖霊の恩寵が私たちになければ、他の方法で神は私たちとともにおられません。というのも恩寵によって私たちが捨てられたのであれば、主はいかにして私たちとともにおられるのでしょうか?」

聖ヨハネ・クリソストモは、司教になって最初におこなった「聖霊降臨祭の説教」(PG L. 458 ff)において、この応答句「あなたの霊」という言葉の中に司教が聖霊の力によって犠牲を捧げる、キリストの秘跡を行うということを意識していたことがわかります。そのような教父の考え方は、早い時期から「主はみなさんとともに」という典礼的挨拶が、司教職、司祭職及び助祭職を受けた人にのみ許されていた一つの理由を示すものと言えます。叙階を受けた人々にのみに典礼の挨拶を限るこの制限は現在も維持されています。確かに聖体拝領を伴う御言葉の祭儀や時課の典礼(「教会の祈り」)の先唱をつとめる信徒が「主は皆さんとともに」という挨拶を用いることは禁止されています。これは信徒が聖霊に欠けているとか、典礼においては受動的に出席するものにすぎないということを意味するものではありません。そもそもキリスト者は、聖パウロが言う「聖霊の神殿」、わが身の内から湧き上がるキリストの恵み、喜びをもたらす直に者なのですが、そのうえさらに司祭は、叙階の秘跡において、聖霊の働きにより特別な仕方でキリストの祭司職を担う恩恵・霊印を受けます。こうして司祭は「その霊」、「その身のうちに宿る聖霊」によって、もう一人のキリストとして神への賛美のいけにえを捧げるのです。

司祭に対するこの返答を通して、会衆は主の名のもとに集い、聖霊のはたらきのもとにあって主に仕える司祭によって導かれる、典礼的な集合体を構成していると言えるのです。

最近の聖人の一人、ホセマリア・エスクリバーは、特にミサという脈絡において、司祭のためにそのように呼びかけることがなぜ重要であるのか力説していました。「私たち司祭たちが聖なる仕方で聖なるいけにえをささげることができるよう、私はキリスト信者の皆さんに私たちのために熱心に祈って下さるようお願いします。皆さんが聖なるミサに深い愛情を示して下さるようにお願いします。こうしてみなさんは、私たち司祭が、(聖なる霊に支えられて)崇高な品位と人間の尊厳をもって、すなわち礼拝に用いられる祭服や祭具等を清く保ち、信心深く祭儀を取り行うように、決して慌てていい加減にすることのないように、ミサを丁重に挙行するができるように励まして下さい。」

(i)[訳者注]元来ヘブライ語の表現で「あなたの霊」と言う場合、それは「あなた自身」を意味していました(ルツ2:4参照)。

(ii)Pius Parsch, The Liturgy of the Mass (St. Louis: B. Herder, 1957), p. 109を参照。 [訳者注]こうした解釈は、古代の教父たちによって示されてきました(聖ヨハネ・クリゾストモ『説教』PG LXII 659 ff, PG L. 458 ffを参照)。

- 回心の祈り「私は告白します・・・」

-

東京教区司祭 田中昇

集会祈願に至るまでのミサの入祭の部分は、いわばみことばと聖体において現存されるキリストとの出会いのための準備行為と言えます。

旧約聖書の至るところで、いつも全く思いがけなく、神はご自分の民にその神なる存在を示しておられます。人々の反応においては神聖さに対する恐怖と畏怖が伴い、ときには地にひれ伏したり、自分たちの顔を覆い隠したりさえもしています。それは、自分たちが、神のみ前に立つにはふさわしくないことを彼らが自覚しているからです(創17:2; 28:17; 出3:6; 19:16)。変容の時に、ペトロ、ヤコブ、ヨハネはイエスの栄光が突如として現わされたのを目の当たりにして、それと同じ反応を示しています(マタ17:6)。また聖ヨハネは、ただ一人、天からの幻を見ている時、思いがけなく栄光のうちにあるキリストを目にして同様の反応を示しています(黙1:17)。

集会祈願に至るまでのミサの入祭の部分は、いわばみことばと聖体において現存されるキリストとの出会いのための準備行為と言えます。

旧約聖書の至るところで、いつも全く思いがけなく、神はご自分の民にその神なる存在を示しておられます。人々の反応においては神聖さに対する恐怖と畏怖が伴い、ときには地にひれ伏したり、自分たちの顔を覆い隠したりさえもしています。それは、自分たちが、神のみ前に立つにはふさわしくないことを彼らが自覚しているからです(創17:2; 28:17; 出3:6; 19:16)。変容の時に、ペトロ、ヤコブ、ヨハネはイエスの栄光が突如として現わされたのを目の当たりにして、それと同じ反応を示しています(マタ17:6)。また聖ヨハネは、ただ一人、天からの幻を見ている時、思いがけなく栄光のうちにあるキリストを目にして同様の反応を示しています(黙1:17)。

しかしながら、民は神が自分たちの間に来られることを予め知らされたときに、この神との出会いのために、時間をかけて注意深く準備しました。例えば、イスラエル人は、三日かけてシナイ山で主との出会いを準備しました。その時、主は雷鳴や稲妻や密雲の中にあって彼らに臨まれ、契約のことば、すなわち十戒を直接彼らに語ったのですが、彼らは準備として主のために自分たちを聖別し、自分たちの衣服を洗うように指示されました(出19:9-19)。

私たちもまた、ミサに与るたびごとに、主との聖なる出会いをするために自らを備えるよう招かれています。そのうえ、私たちの神との出会いは、古代イスラエルの誰かが神と出会ったことよりも想像をはるかに超えた深遠なものなのです。神聖なる典礼において、私たちは雲の形で現れた神の臨在に近づくのではなく、聖体の秘跡において私たちの主イエス・キリストのまさに御体と御血に近づき、さらに聖体拝領において自らの内に神なる主を秘跡的に受け入れることになるからです。

私たちは、この全ての出来事に参加するには本当に相応しくありません。実際に、私たちの罪深さは、私たちがミサの中でまさにしようとしていることと対照的に際立っています。だからこそ司祭は、公に全能の神と会衆の前でへりくだって私たちの罪を告白させ、「神聖なる神秘を祝うために自らをふさわしく整えるように」と私たちを招くのです。イスラエルの民がシナイ山で主に近づく前に彼らの衣服を洗う必要があったのと同じように、私たちもミサの中で神に近づく前に罪から魂を清める必要があります。実に、洗うということは、罪を取り除くことを表す聖書的なイメージなのです。「わたしの咎をことごとく洗い、罪から清めてください。・・・わたしを洗ってください。雪よりも白くなるように。」(詩51:4, 9)。

私は告白します

Confiteor[i] として知られる祈りは、自らの罪の告白に関係した長い歴史を持つ聖書的伝統に由来しています。この祈りは、公の悔悛の儀式の中で度々行われました(ネヘ9:2)。時代が変わって、それは個々人の自発的な(信仰上の)応答となっていきました(詩32:5; 38:19)。自らの罪を告白することは、聖書の知恵文学の諸書において勧められましたし(箴28:13; シラ4:26)、また旧約聖書の律法は、ある種の罪を告白するよう民に要求さえしました(レビ5:5、民5:7)。旧約聖書のある人物は、国家的悔悛の行為として、イスラエル全体の罪を告白しています(ダニ9:20; ネヘ1:6)。

自らの罪を告白するという実践は、新約聖書においても継続されました。その実践は、洗礼者ヨハネに従って、悔い改めの洗礼においてまず自らの罪を告白する群衆とともに始まります(マタ3:6; マコ1:5)。新約聖書は、他の箇所でも、キリストの弟子たちが同じような実践をするように強く勧めています。私たちは、主が罪をゆるして下さるという確信を持って、自らの罪を告白しなければならないと教えられています。「自分の罪を公に言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、罪を赦し、あらゆる不義からわたしたちを清めてくださいます」(1ヨハ1:9)と。ヤコブもまた、私たちが罪から自由の身となるために互いに祈り合うように求めながら、互いに罪を告白するように強く勧めています。「だから、主にいやしていただくために、罪を告白し合い、互いのために祈りなさい」(ヤコ5:16)と。

罪の告白は、古代イスラエルと新約聖書の時代では一つの慣習でしたので、初期キリスト信者が聖体祭儀に与る前に自らの罪を告白していたことは何ら驚くべきことではありません。このことは、聖体祭儀に関して私たちが持っている最初期の聖書外記録の一つに見られます。それは2世紀初めに書かれた『ディダケー』 と呼ばれたキリスト教原典です。それには、「主の日毎に集って、あなたがたの供え物が清くあるよう、先ずあなたがたの罪過を告白した上で、パンを割き、感謝(の祭儀)をささげなさい。」 とあります。ディダケーに記されているこの初期キリスト教の実践は、それ自体、「ふさわしくないままで」聖体を受けることがないように、そうする前に「自分をよく確かめるべきだ」(1コリ11:27, 28)という聖パウロの熱心な勧告を反映しているのかもしれません。

良心の糾明

回心の祈りConfiteorにおいて、私たちは、単に「全能の神」に対してのみならず、「兄弟姉妹のみなさん」に対しても自らの罪を告白します。この共同体的な要素は第二バチカン公会議後に再び用いられるようになった表現です。したがってこの祈りは、「互いに罪を告白し合うように」(ヤコ5:16)というヤコブの勧めに従うものであり、それはまた罪がもたらす社会的効果をも浮き彫りにしているのです。私たちの罪は、私たちと神との関係、そして私たちのお互いの関係に影響を与えるものなのです。

また回心の祈りConfiteorは、私たちが罪に陥ってしまった可能性のある4つの領域について真剣によく考えるようにも迫ります。すなわち、「思い、ことば、おこない(したこと)、怠り(すべきことをしなかったこと)」です。これら4つの点は、良心を糾明するうえで極めて有用です。

第一に、「思いにおいて」ですが、聖パウロは、私たちの思いに心を配り、善なることに絶えず思いを集中させるように勧めています。「全て真実なこと、全て気高いこと、全て正しいこと、全て清いこと、全て愛すべきこと、全て名誉なことを、また、徳や称賛に値することがあれば、それを心に留めなさい。」(フィリ4:8)と。山上の説教の中で、イエスは、思いにおいて私たちがどのように罪に陥ることがあり得るのかということに関して、いくつかの警告を与えています。例えば、これまでに誰かを肉体的に傷つけることはなかったとしても、他者に対する怒りによって罪を犯すことがあり得るということです(マタ5:22)。これまで誰かに肉体的に触れなかったとしても、情欲を抱くことによって心の中でも姦淫を犯し得るということです(マタ5:27-28)。人を裁くこと(マタ7:1)、明日の心配をすること、あるいは深く思い悩むこと(深い絶望感)さえも、私たちを罪に導き得るある種の可能性となります(マタ6:25-34)。

第二に、私たちの「ことばにおいて」です。ヤコブの手紙は、舌が火であると警告しています。口から出ることばは、祝福することもあれば、呪うことも出来るでしょうし、ことばが悪のために使われるのならば、それは大きな騒動を引き起こします。「どんなに小さな火でも大きい森を燃やしてしまう」(ヤコ3:5)のです。聖書は、私たちのことばが害を及ぼし得る多くの事例に触れています。例えば、陰口、うわさ話(2コリ12:20; 1テモ5:13; ロマ1:29)、そしり、悪口(ロマ1:30; 1テモ3:11)、侮辱(マタ5:22)、偽り(コロ3:9; 知1:11; シラ7:12-13)そして、驕り高ぶり(詩5:5; 75:4; 1コリ5:6; ヤコ4:16)です。私たちは、もちろん、これらのことばによって犯す罪をも回心の祈りConfiteorの中で告白しなければならないのです。

第三に、「おこないにおいて」です。この領域には、大部分の人が共通して思い描く罪、つまり直接的に他者を傷つけたり、あるいは私たちの神との関係を傷つけたりする行為が含まれます。このような場合、「十戒」がしばしば良心の糾明の基準として用いられます。

第四に、「怠り(すべきことをしなかったこと)において」ですが、これは、私たちが最も取り組むべき部分です。つまり私たちは、利己的な行為、高慢な行為、そして悪辣な行為の当事者であるのみならず、最後の審判のとき、怠りによって行うべき善を行わなかったことに対する責任をも負うことになります。ヤコブの手紙が教えているように、「人がなすべき善を知りながら、それを行わないのは、その人にとって罪です」(ヤコ4:17)。

回心の祈り(Confiteor)のこの部分から、私たちは、キリスト者の道が、ただ単に罪深い思い、ことば、欲望、(悪い)行いを避けるという否定的な道(via negativa)ではないことを思い起こします。ルカ福音書のファリサイ派の人と徴税人の譬え(ルカ18:9-14)は典型的な例かもしれません。ファリサイ派の人は言います。「神様、私は他の人達のように奪い取る者、不正な者、姦通を犯す者でなく、またこの徴税人のようなものでもないことを感謝します。私は週に二度断食し・・・・・・。」この態度は自分こそが正しいとうぬぼれて他人を見下す典型な愚かな人間の例だと福音書は示しています。キリスト信者の生き方とは、究極的には、imitatio Christiつまりキリストに倣うことであるのです。私たちは、キリストとキリストの諸徳を身に着けなければなりません。聖パウロは、あわれみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容、そしてとりわけ愛を身に着けるようにコロサイの教会の人々に勧めています(コロ3:12-15)。イエスは、私たちに単に罪を避けることだけを望んでおられるのではなく、彼が示した自己犠牲的な愛において私たちが積極的に成長して欲しいと思っているのです。私たちが真のイエスの愛の背丈に成長するためには、これで十分だなどということは決してあり得ないのです。その意味で、私たちが真のキリスト者であれば、いつもどこか不完全な自分を顧み、主の憐みを願い求めると言う謙遜な態度になるのは当然のことと言えるのです。

このようなわけで、福音書に出てくるファリサイ派の人間や金持ちの若者の罪は非常に悲劇的なものと言えます。彼らはユダヤ教の掟を全て守ってきた非常に象徴的なユダヤ人でした。特に金持ちの若者の高潔な生き方は実にかなりの偉業と言えるものです。しかしながら、彼はキリストの呼びかけに進んで応えようとはしませんでした。若者は、自分の持ち物を売り払って貧しい人々に与え、イエスについていくことはできなかったのです。そしてこのことこそが、彼の失敗の原因でした。彼は、回心の祈りConfiteorに基づく良心の糾明の最初の3段階では「A」評価を取ったかもしれませんが、イエスが招かれたより崇高なる善を追い求めることができなかったために、神の国から未だ遠く離れたままだったのです(マタ19:16-24)。ミサの時、回心の祈りConfiteorのこの部分は、金持ちの若者が持っていた物のように、私たちの心を虜にして、キリストの呼びかけに応えられないようにしているものが、たとえそれが悪いものではないにしても、私たちの人生の中にあるかどうかを問いかけるよう私たちにあえて求めているのです。

私のいと大いなる過ち?

私たちの罪の重さを強調する祈りの中で、「私は何度も罪を犯しました」(日本語ではと「たびたび」と訳されてきました)と言います。これは、ダビデが神に向かって言った悔い改めのことばを反映しています。「わたしはこのようなことを行って重い罪を犯しました」(代上21:8)。ここで、「私は何度も罪を犯しました」の「何度も、たびたび」は原語では「大いに」とも訳される言葉です。たとえば口語訳聖書は、歴代誌上21章8節を「わたしはこの事を行って大いに罪を犯しました」と訳しています。ラテン語規範版ではこのとき悔い改めのしるしとして、三度、胸を打ちながら次のように繰り返して言います。 mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. 私の過ちによって、私の過ちによって、私の大いなる過ちによって。

このように繰り返すことで、自分の罪を深く嘆き悲しむ有様がより完全な形で表現されます。私たちは、何か小さなことで落ち度があったとき、悪いことをしてしまった相手に「ごめんなさい」と言うだけで済むかもしれません。しかしもし、それがもっと容易ならぬことで、私たちが取った行動を深く嘆いて悲しむのであれば、時には何度か(繰り返し)、状況に応じて、「誠に申し訳ありません・・・をして本当に自分は後悔しています・・・どうか私を許して下さい」と私たちは謝罪します。ミサ聖祭のこの件から、私たちには、神に逆らって罪を犯すことが軽く扱われてもよい問題ではないのだとはっきり認識します。私たちはどんな悪事を働いたにしても、あるいは善行をなすべきだったのにそれができなかった場合でも、それらに対して責任を取らなければなりません。それゆえ私は、ミサのときに、ただ単に神に謝りはしないのです。回心の祈りConfiteorによって、私は心からの痛悔を表明し、胸を打ちながら「私の過ちによって、私の過ちによって、私のいと大いなる過ちによって」と言いながら、罪を犯してしまったことを謙虚に認めるのです。

(i)ラテン語の「回心の祈り」の最初のことばで「私は告白します」という意味。

- あわれみの賛歌 Kyrie「主よあわれんで下さい」

-

東京教区司祭 田中昇

神のあわれみを求めるこの三重の祈りは、それに先立つ祈り、つまり回心の祈りConfiteorの中で、自らの過ちを三度繰り返し告白した後に続きます。この祈りも、典礼の始まりの部分において、後にSanctus「聖なるかな」の中で歌われる神の聖性を三度厳かに宣言する祈りと並べて置かれています。私たちはSanctus(感謝の讃歌)を歌うとき、天のみ使いや聖人に加わり、「聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、万軍の神なる主・・・」 と絶え間なく歌うのです。[ⅰ]

神のあわれみを求めるこの三重の祈りは、それに先立つ祈り、つまり回心の祈りConfiteorの中で、自らの過ちを三度繰り返し告白した後に続きます。この祈りも、典礼の始まりの部分において、後にSanctus「聖なるかな」の中で歌われる神の聖性を三度厳かに宣言する祈りと並べて置かれています。私たちはSanctus(感謝の讃歌)を歌うとき、天のみ使いや聖人に加わり、「聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、万軍の神なる主・・・」 と絶え間なく歌うのです。[ⅰ]

私たちは、三聖の神に近づくために、この典礼の神聖なる神秘に加わる準備をしながら、回心の祈りConfiteorの中で祈るように、聖母マリアと全ての天使と聖人たちとひとつになって、あわれみを請い求めて祈るのです。この典礼の中で、神が近づいて来て私たちのすぐそばにおられ、そうして天と地がひとつとなることに畏怖を感じながら、私たちは、神のあわれみを願い求めずにはいられないのです。ある神学者は次のように説明しています。「私たちは皆ひとつになって、天使や聖人たちとともに神の臨在に加わり、神が私たちにあわれみを示し、救いを与えて下さるように求めます。『主よ、あわれんで下さい。主よ、あわれんで下さい。キリスト、あわれんで下さい。キリスト、あわれんで下さい。主よ、あわれんで下さい。主よ、あわれんで下さい。』と。その祈りには、繰り返し、強調、そして一種の吃音さえも、その特徴として存在しているのです。」 [ⅱ]

あわれみの意味

聖書は、神のあわれみを願い求めて叫ぶ個々人にまつわる感動的な話を浮き彫りにしています。たとえば詩編51は、それを祈る者の実直さと(罪に対する)弱さのゆえに際立っています。この詩編において、ダビデは自分の罪深い行いの真実を甘受して、主のみ前に心をさらけ出しています。ダビデは自分の悪行を認め、次のように懇願しています。

「神よ、わたしを憐れんでください。

御慈しみをもって。深い御憐れみをもって背きの罪をぬぐってください。

わたしの咎をことごとく洗い、罪から清めてください。

あなたに背いたことをわたしは知っています。

わたしの罪は常にわたしの前に置かれています。

あなたに、あなたのみにわたしは罪を犯し、

御目に悪事と見られることをしました。」(詩51:3-6a)

しかし、神のあわれみを求めるとはどういうことでしょうか。私たちがあわれみとは実際に何であるかをはっきりと理解していないなら、この懇願はしばしば誤解される可能性があります。かつて教皇ヨハネ・パウロ2世は、特にあわれみについて語られた際に、それはあわれむ者とあわれまれる者の間に「不平等の関係」を築くことだと誤って受け取られることが時々あると言われました。そうなると、神は単に強情なご自身の民をゆるすだけの全能の王のような存在とみなされてしまうのです。

聖書のあわれみは、そのようなものではありません。むしろ、あわれみの関係を示すより良い例と言えば、放蕩息子のたとえ話です。この話の中で、自分勝手な息子は、自らの惨めさに苦しみながら、ようやく自分の行いの罪深さに気づきます。彼は謙虚に悔い改め、父親のもとに帰ります。教皇ヨハネ・パウロ2世によれば、この話の父親は、「彼の息子の中に人知を超えた真理と愛の照らしのおかげで実現された善をはっきりと見てとったので、もはや息子がそれまでに犯したあらゆる悪を忘れてしまっているかのようです。」[ⅲ]この場合、その父親はただ単に息子の諸罪をゆるしたわけではありません。むしろ、父親は息子のうちに場を占めた善なるもの、すなわち彼が完全に心を入れ替えたこと、自分の罪を後悔したこと、そして自分の人生を正しい軌道に戻したいという崇高な望みをしっかりと見ています。そのために父親は、このような息子の内にもたらされた善を見て喜び、彼の帰りを心から歓迎しているのです。

このことは、私たちが罪を犯しても心から悔い改めるとき、どのように天の御父が私たちを眺めておられるかということに類似していると思います。御父は、私たちの法的に罪を犯したという事実だけを見ておられるのではありません。私たちの悔いる心をも見ておられるのです。詩編作者がかつて言ったように、「神の求めるいけにえは打ち砕かれた霊。打ち砕かれ悔いる心を、神よ、あなたは侮られません。」(詩51:19)事実、心から悔い改める心は、神に逆らうことはできませんし、それこそ神が求めてやまないものなのです。これが、あわれみを理解するのに正確な脈絡です。あわれみは、自らが支配する国で犯罪者をいい加減に赦免する君主が持っているような権威とみなされてはなりません。それは、私たちが罪を犯したにせよ、神が私たちを愛しているということなのです。

主よ、あわれんで下さい

本来、Kyrie(あわれみの賛歌)は悔い改めの表現である一方、自分たちの生活の中に助力を求める神の民の叫びを象徴する嘆願、祈りとも理解され得ます。[ⅳ]たとえば、「主よ、あわれんで下さい(ギリシア語でKyrie Eleison)」という祈りは、すでに4世紀には、ギリシア語圏のキリスト信者たちが典礼で唱える嘆願への応答となっていました。[ⅴ]

このような理解は、まずもって新約聖書がこの表現を用いていることを反映しています。福音書では、数多くの人々がイエスのもとにやって来て、生活の中に癒やしと助けを切に願うという意味において、彼のあわれみを求めています。たとえば、2人の盲人がイエスのもとにやってきて、「ダビデの子よ、わたしたちを憐れんでください」(マタ9:27; 20:30-31も参照)と言います。盲人の物乞いバルティマイも同じことをしています(マコ10:46-48; ルカ18:38-39も参照)。同様に、重い皮膚病を患っている10人が「イエスさま、先生、どうか、わたしたちを憐れんでください」と呼びかけると、イエスは彼らを重い皮膚病から癒やされます(ルカ17:13)。

同じように、私たちは、Kyrie(あわれみの賛歌)を唱えながら、主には私たちを助けることがおできになると確信して、自身の苦しみを主に委ねることができるのです。このことには、私たちの肉体的な病気、個人的な試練、さらには霊的な盲目、弱さ、そして罪さえもが含まれます。助けを求めてイエスのもとにやって来る盲人や足のなえた人たちのように、私たちは、自身の苦悩や試練を抱え、自らを変えることができずに霊的にも倫理的にも麻痺状態になってミサに来ているのです。イエスの時代から今日に至るまで、私たちは、「主よ、あわれんで下さい」と叫ぶときに安らぎと助力を見出してきた無数の苦しむ人々とひとつになるのです。

他者をあわれむ

福音書はまた、自分たちのみならず、自分たちが愛する人々のためにもあわれみを求めてイエスのもとにやって来る人々のことも語っています。ある母親は自分の娘を助けてくれるようにイエスに叫び、「主よ、ダビデの子よ、わたしを憐れんでください。娘が悪霊にひどく苦しめられています」(マタ15:22)と言っています。ある父親は、苦しみを抱えている息子に代わって、必死になってイエスのところに向かい、「主よ。息子をあわれんで下さい。てんかんでひどく苦しんでいます」(マタ17:15)と告げています。

私たちもまた、ミサでKyrieを祈るたびごとに、愛する人々を主に委ねることができます。聖書に出てくるそのような母親や父親のように、私たちは、「職をちょうど失ったばかりの私の友人をあわれんで下さい」、「ちょうど癌と診断されたばかりの私の隣人をあわれんで下さい」、「教会から離れてしまった私の息子をあわれんで下さい」、「孤独、不幸の内にある私の娘を、人生をどう生きたらよいのか分からなくなっている私の娘をあわれんで下さい」と言ってもよいのです。

なぜギリシア語なのか

多くの聖人たちが、この典礼の中で、神のあわれみを三度願い求める意義について熟考してきました。これを私たちの兄弟であり、贖い主であり、そして私たちの神であるイエスへの祈願であると見ていた聖人もいれば、私たちは神のペルソナの各々(主=父、キリスト=子、主=聖霊)にあわれみを求めているという意味で、三位一体のことを指しているのだと考えていた聖人もいました。

伝統的に、この祈りはギリシア語(Kyrie Eleisonキリエ・エレイソン)で唱えられてきました。聖トマス・アクィナスは、ギリシア語がこの典礼で使用される3つの言語のまさに1つであると述べています。しかるに、ヘブライ語(例:「アレルヤ」、「アーメン」)とラテン語(彼の時代の西方教会の典礼で使用された共通言語)も同様に使用されていました。アクィナスにとって、これら3つの典礼的言語は、キリストの十字架の罪状書きに用いられたのと同じ3つの言語を示すものなのです(ヨハ19:19-20を参照)。大聖アルベルトは、神のあわれみを求める祈りが、どうして典礼の他の箇所で使用されるラテン語ではなく、むしろギリシア語でなされるのかについて次のように異なる説明をしました。

信仰は、ギリシア人から私たちラテン人に及びました。ペトロとパウロがギリシア人のところからラテン人のもとにやって来て、彼らから救いが私たちに及びました。この恵みがギリシア人から私たちのもとに及んだことを記憶しておくため、私たちは、今もなお、まさに一言一句欠かさずそれを保持しています。まずその民は、ギリシア語によって神のあわれみを祈り求めたのですから、それゆえ私たちはこのような敬意を教父たちに払い、さらに彼らが制定した慣習を守らなければなりません。[ⅵ]

(i)この表現からSanctusは東方教会ではTrisagion-三聖頌とも呼ばれます。

(ii)Driscoll, What happens at Mass, p. 26.

(iii) 教皇ヨハネ・パウロ2世、回勅『いつくしみ深い神』(Dives et Misericordia) 6項。

(iv)Parsch, The Liturgy of the Mass, p. 95を参照。

(v)J. A. ユングマン、『ミサ』(福地幹男訳、1992年、オリエンス宗教研究所) 203ページを参照。

(vi)このことばはThomas Creanが書いたThe Mass and the Saints(San Francisco: Ignatius Press, 2008)の44-45ページに引用されています。

- 栄光の賛歌 Gloria

-

東京教区司祭 田中昇

20世紀中頃に登場した典礼神学者であるピウス・パルシュは、Gloriaを「Kyrieの嘆願への喜びに満ちた応答」だと呼びました。Kyrieにおいて、私たちが神の救いとあわれみを必要としていることが表現されています。Gloriaにおいては、キリストによって私たちが救いを得たことへの感謝が喜びのうちに表現されています。この意味で、私たちはKyrieによって救い主を待望する待降節の神秘に参入することができ、他方、私たちをあがなうために御子を遣わして下さった神に感謝するほどに、Gloriaはその降誕の喜びを表現しているのです。

20世紀中頃に登場した典礼神学者であるピウス・パルシュは、Gloriaを「Kyrieの嘆願への喜びに満ちた応答」だと呼びました。Kyrieにおいて、私たちが神の救いとあわれみを必要としていることが表現されています。Gloriaにおいては、キリストによって私たちが救いを得たことへの感謝が喜びのうちに表現されています。この意味で、私たちはKyrieによって救い主を待望する待降節の神秘に参入することができ、他方、私たちをあがなうために御子を遣わして下さった神に感謝するほどに、Gloriaはその降誕の喜びを表現しているのです。

私たちは、ふたつのことに心を留めてミサに参列します。私たちには、甚だ贖いが必要であること、そして私たちは現に救われたということです。第一点目を考えるとき、私は自分が無力であることを悟ります。第二点目の真理を受け止めるとき、私は自分の強さに気が付きます。 最初の点において、私は自分の弱さを知り、貧しさを口にしますが、もう一つの点において、自分の力と偉大さを知るのです。救いへの切なる想いをKyrieの深い祈りに込めましょう。待降節と降誕節にミサをささげるたびごとに、喜びに満ちたGloriaにおいて、私たちが贖われるように願って信頼のうちに声高らかに歌いましょう。[ⅰ]

大聖アルベルトゥスは、Kyrieへの応答であるGloriaに関して、同じ点を指摘しています。「『私はあなたがたの叫びに答えて、聖体の秘跡を通して、あなたがたのもとに、私があなたがたの父祖たちに遣わした者を再び遣わすことにする。あなたがたがその者を受けとめて、悪を取り除かれ、あらゆる良いもので満たされるために。』と、神があたかも言っているかのようです。」 [ⅱ]

天のいと高きところには・・・

Gloria(栄光の賛歌)として知られる祈りに至って、今やこの典礼の調子は、悲しみに満ちた悔い改めから喜びにあふれた賛美へと移行します。この祈りは決まって歌われますが、これはもともと一般の聖歌集に由来するものではありません。Gloriaの最初の一行は、羊飼いにキリスト誕生のよき知らせを告げるためにベツレヘムの野で天使たちが歌ったことばから引用されています。「いと高きところには神に栄光あれ。地においては、御心にかなう人々に平和あれ。」(ルカ2:14)

私たちがこれらのことばを日曜日の典礼(待降節と四旬節は除く)の最初に歌うことは実にふさわしいことです。なぜならミサそのものが、ある意味でクリスマス(キリストの降誕)の神秘を再現させている感があるからです。約2000年前に、神が乳飲み子イエスにおいてこの世にご自身を明確に示されたように、彼は全てのミサにおいて聖別のときに祭壇上で秘跡的に現存なさいます。ですから、ベツレヘムで天使たちがキリストの到来を前もって告げるために使ったのと同じ賛美のことばを繰り返すことによって、私たちは自らを準備してイエスを迎えるのです。

聖書のことばの寄せ集め(モザイク)(神なる主、天の王、全能の父なる神よ・・・) Gloria(栄光の賛歌)の残りの部分は、引続き、聖書に起源を持つことばで満ちています。事実、キリスト教初期にまで遡るこの祈りを神にちなんだ聖書的呼称や称賛を表す一般的な聖書的表現の寄せ集め(モザイク)であると説明する人もいるでしょう。同様に、聖書を頂いているキリスト信者は誰でも、この祈りのあらゆる部分において、聖書のことばの繰り返しをよく耳にします。実際、Gloria(栄光の賛歌)の祈りを捧げるキリスト信者は、救いの歴史を通じて現れた偉大な男女に、さらには天上の天使たちや聖人たちに加わり、神の救いのみ業とその栄光のゆえに彼らとともに神を褒め称えるのです。 この祈りは三位一体の様式に従っているのですが、それは先ず「全能の父なる神」また「天の王」(神にちなんだ2つの一般的な聖書的呼称)と呼ばれる御父への賛美で始まります。神は、しばしば「全能の神」(創17:1; 出6:3)、あるいは「全能の主」(バル3:1; 2コリ6:18)あるいはただ単に「全能者」(詩68:15; 91:1)と呼ばれます。ヨハネの黙示では、天上の天使たちと聖人たちが、何度も繰返して、神を「全能である神なる主」(黙4:8; 11:17; 15:3; 19:6)と賛美しています。 同様に、Gloria(栄光の賛歌)は、神を天の王と称えていますが、これも神が全能であることを指し示しています。聖書全体において、神は王であり(詩98:6; 99:4; イザ43:15)、イスラエルの王(イザ44:6)、栄光の王であり(詩24:7-10)、全ての神々を超えて偉大な王である(詩95:3)とさえ表現されています。Gloria(栄光の賛歌)の中で神を天の王と呼ぶとき、私たちは、神を「王の中の王」であると認め、私たちが神の支配を生涯にわたって受け入れることを表明するのです。

最高の父

私たちは、Gloria(栄光の賛歌)の中で主を「全能者」または「天の王」と呼んで、神が全能なる力をもって天と地を支配する方であるがゆえに神を称えているのです。さらに、『カテキズム』が説明する通り、主が全能であることは、父性ということにおいて理解されなくてはなりません。まさにそのことが、Gloriaの中で私たちが実践していることなのです。私たちは、主を「神なる主、天の王、全能の父なる神」と呼びます。しかしただ単に神の力と神が王であることを口にして、それで終わるわけではありません。さらに続けて、この方を私たちの天の父として、その極みまで賛美するのです。もし神が単に無限の力をもつ王であるだけでは、自分のやりたいことを何でも行うために、思うがままに自らの権能を行使する独裁者なのではないかという印象を受けかねません。しかし、神は『カテキズム』が称する「父としての全能」[ⅲ] という属性をもっておられます。良き父親が子どもたちには最も善いものをまさに望むように、神の力は、つねに私たちのために最も善いものを捜し求め、また私たち全ての必要を備えて下さる愛に満ちたご意志と完全に調和しています。 [ⅳ]

私たちの神がいかに善なる方であるかを認めることは、神が無限の力を持っておられながら、その善性を私たちと分かち合うことを自由に選ばれる愛なる父であると理解することにほかなりません。私たちはその神を礼拝し、感謝と賛美をささげざるを得ないのです。愛する者同士がお互いに様々な機会に「愛しているよ」と何度も語り合うように、私たちも神に向かって、「あなたを賛美し、あなたを称え、あなたを崇め、あなたの大いなる栄光のゆえに感謝します」と言って私たちの神への愛を表明するのです。最も興味深いのは、その栄光ゆえに神を称えている最後の一行です。これは純粋な賛美の表現です。つまり、私たちのために神が行われる業ゆえに私たちは神を愛するのではなく、神の栄光ある善性と愛のゆえに、すなわち神が神であるがゆえに私たちは神を愛しているということなのです。

私たちの神がいかに善なる方であるかを認めることは、神が無限の力を持っておられながら、その善性を私たちと分かち合うことを自由に選ばれる愛なる父であると理解することにほかなりません。私たちはその神を礼拝し、感謝と賛美をささげざるを得ないのです。愛する者同士がお互いに様々な機会に「愛しているよ」と何度も語り合うように、私たちも神に向かって、「あなたを賛美し、あなたを称え、あなたを崇め、あなたの大いなる栄光のゆえに感謝します」と言って私たちの神への愛を表明するのです。最も興味深いのは、その栄光ゆえに神を称えている最後の一行です。これは純粋な賛美の表現です。つまり、私たちのために神が行われる業ゆえに私たちは神を愛するのではなく、神の栄光ある善性と愛のゆえに、すなわち神が神であるがゆえに私たちは神を愛しているということなのです。

3つの場面からなる物語 (主なる御ひとり子、イエズス・キリストよ・・・)

Gloriaの次の部分は、ある意味で物語を、すなわちキリストにまつわる話を語っています。3幕構成のように、Gloriaはキリストの救いの御業の物語を1)『彼の到来』から、2)『贖いの死』へ、また3)『勝利ある復活と昇天』へと移行しながら要約しています。

「第1幕」において、イエスは「御父の子」であり「ひとり子」と呼ばれているのですが、それはイエスが神の子であることを指摘する新約聖書の様々な文言に立脚しています(例えば、ヨハ5:17-18; 10:30-38; 2コリ1:19; コロ1:13; ヘブ1:1-2)。第四福音書は、「受肉」すなわち神の御子が人となった神秘に私たちの注意を集めていますが、これらの称号は、特にこの福音書の序文にある劇的なひとくだりを反映しています。ヨハネは、神の永遠の「みことば」、初めから御父とともにおられ創造の業の起源であった永遠の「みことば」について美しくも詩的に熟考しながら、自らの福音を始めています(ヨハ1:1-4)。この熟考の最後で、ヨハネは驚くべきことに、この神の永遠の「みことば」が「肉となり、私たちの間に住まわれた」ことを告げています(ヨハ1:14)。何と、万物の神である方が実際に肉体すなわち人性をまとわれたのです。キリストの生涯の証人である聖ヨハネは続けて、神の「みことば」であるイエスのことを「私たちはこの方の栄光、すなわち父のみもとから来られたひとり子としての栄光を見た」(ヨハ1:14の追加強調部分)と言っています。 従って、私たちがGloriaの中でイエスを「御一人子」と呼ぶとき、イエスを単に教師や使者、あるいは神から遣わされた預言者と認めているわけではありません。聖ヨハネの豊かな神学的用語を使って、私たちは彼とともに、肉となって私たちの間に住まわれた神の子であり永遠のみことばであるイエスを賛美するのです。

小羊と王(神なる主、神の子羊、父の御子よ・・・)

Gloriaの「第2幕」では、イエスのことを「神の小羊」と呼んでいますが、その表現はGloriaの内容の筋をキリストの贖いの使命へと前に進めていきます。このことから、黙示録に描かれている罪と悪魔に対する小羊の勝利(黙5:6-14; 12:11; 17:14)、そして天使たちと天の聖なる者たちによる小羊への礼拝(黙5:8, 12-13; 7:9-10; 14:1-3)が思い出されます。Gloriaの中でイエスをこの称号を用いて呼び、こうして私たちは黙示録の中で啓示されている小羊の天上での礼拝に加わるのです。

Gloriaはまた、「神の小羊・・・あなたは世の罪を取り除かれる」と言ってイエスに呼びかけています。この一文では、ヨハネ福音書において洗礼者ヨハネが近づいて来られるイエスを初めて見たときに彼が語った預言的なことばを私たちは繰り返しているのです(ヨハ1:29; 本書23章のAgnus Deiを参照)。これらのことばは、イエスが新しい過越の小羊であることを啓示しているのです。つまり彼は私たちの罪のために十字架上で自らの命を捧げる方なのです。エジプトでの最初の過越の夜、イスラエルを死から助けるためにまさにいけにえとされた小羊のように、イエスは、全人類を罪から生じた死の呪いから救うため、カルワリオ(ゴルゴタ)の丘でいけにえとされた新しい過越の小羊なのです。 最後の「第3幕」で、Gloriaは、今や天において自ら所有する権威の比類なきところに座しておられるイエス、すなわち「父の右の座に着かれた方」を賛美するように恭しく私たちを導きます。この表現から、私たちは、天に昇って「神の右の座に着かれた」(マコ16:19)イエスについて語るマルコの記述を思い起こします。聖書において、神の右の座とは権威ある座のことを言います(詩110:1; ヘブ1:13を参照)。Gloriaの中で、私たちは天と地に及ぶキリストの支配ととこしえに続く彼のみ国(ダニ7:14)の証人となるのです。そして私たちは、「私たちの祈りを聞き入れて下さい」、「私たちをあわれんで下さい」と謙虚にキリストに願うのです。

イエスの使命全体がいかにGloriaのこの部分に集約されているかに注目して下さい。私たちは、御子の受肉から彼の過越の神秘と彼が天に座しておられることへと進展していきます。すなわち、肉となり私たちの間に住まわれた父の「御ひとり子」イエスを賛美することから、ご自分をいけにえとすることによって世の罪を取り除く「神の小羊」である彼を賛美すること、さらに罪と死に勝利して「父の右の座に着いておられる」がゆえに彼を賛美することへと進展していきます。実に、まさに救いの歴史の頂点がGloriaのうちに要約されているのです。

反体制文化的な祈り(主のみ聖なり、主のみ王なり・・・)

キリストの救いの使命についての語りを受けて、Gloriaは次に「ただひとり聖なる方」、「主」、そして「いと高き方」という3つの聖書的呼称を用いてイエスを賛美します。

イエスを「いと高き方」と呼ぶことで、あらゆる他の「神々」に優る至高の存在である神に因んだ聖書的呼称が思い起こされています(創14:18; 詩7:18)。

同様に、旧約聖書では一般に神を「イスラエルの聖なる方」と呼んでいるわけですが、この場合、一方で他に全く類を見ない神の聖なる本性を表現し、他方でこれとは全く異なる、最高に聖なる神とイスラエルとの特異で親密な関係を表現しています(詩71:22; 箴9:10; イザ1:4; ホセ11:9-11)。新約聖書は、イエスが聖なる方であることを啓示しています。黙示録3章7節で、イエスはご自身のことをこの神の称号をもって言い及んでおり、黙示録16章5節では、天使が彼をこの称号で呼んでいます。多くの弟子たちが聖体についてのイエスの教えのことで彼から離れていく中、ペトロはイエスに忠実であり続け、彼のことを「聖者」であると認めています(ヨハ6:69)。悪霊でさえも、イエスを「聖者」であると認識しています(マコ1:24; ルカ4:34)。

たぶん、最も顕著なくだりは「あなただけが主である」ということになります。聖書に出て来る「主」(ギリシア語でKyrios)は、神に因んだ呼称です。しかし古代ローマ世界では、「主」は皇帝に付与された呼称でした。ですから、他方でイエスと神を結びつけて、彼のことを「主」と呼ぶことは(1コリ8:6; フィリ2:11)、極めて反ローマ帝国主義的なことでもあるのです。新約聖書は、イエスが主であって、カエサルではないと宣言しているのです。古代ローマ世界で、イエスだけが主であると言った者は、ローマ皇帝にとって敵とみなされたかもしれません。事実、多くの初期キリスト信者たちは、この信仰のゆえに、ローマ皇帝あるいはローマの神々への礼拝を拒否して命を落としました。Gloriaのこのひとくだりは、仕事にしろ、財産にしろ、経済的な安定にしろ、名声あるいは家族にしろ、この世の何か他のものにもまして、イエス・キリストとその掟に忠実であることを、今日、私たちに要求しています。「あなただけが主です」と。 Gloriaは、三位一体の第3のペルソナ(位格)である聖霊のことを述べて締めくくられます。イエス・キリストは、「父なる神の栄光のうちに聖霊とともに」称えられます。こうして、その賛美のことばは簡潔ではありながらも、聖三位への礼拝とともにその頂点に達するのです。

Gloriaの後、司祭は、「集会祈願」(Collecta)として知られる祈りをささげるよう会衆を招きます。この祈りはミサに参列する会衆の意向を一つに集め、「開祭の儀」を結びます。

(i)Parsch, The Liturgy of the Mass, pp. 105-106.

(ii)前掲Thomas Crean, The Mass and the Saints (San Francisco: Ignatius Press, 2008), p. 47.

(iii)CCE 270.

(iv)「神にあっては、能力と本質、意志と知性、知恵と正義はただ一つの同じものなので、神の正しい意志やその賢明な知性にないことは、神の能力にもありえないのです」(CCE 271)。

- あなたたちに語られた神のことば

-

東京教区司祭 田中昇

第9回 あなたたちに語られた神のことば

聖書を朗読するからと言って、ことばの典礼が、ただ単に私たちに倫理的な生活を送るようにという勧告や霊的生活について省察することを促すわけではありません。聖書は単に神について語っているのではなく、神ご自身の私たちへの語りかけなのです。それゆえ、ことばの典礼において、私たちは、各々にそれぞれの仕方で語られる神ご自身のことばと出会うのです。

これは、聖書が人間的なものではないということを意味しているのではありません。聖書は、人間によって、特別な人間共同体に向けて、歴史のある時点に書かれました。聖書各書には、人間である著者の文体、性格、神学的見解、そして司牧的関心事が含まれています。しかし、聖書のことばもまた神による霊感が与えられています。「霊感」(inspiratio)とはギリシア語のtheopneustosに由来し、「神が息を吹き込むこと」を意味します(2 テモ3:16)。霊感を受けた聖書諸書の中に、神は、神聖なる著者たちの人的なことばを用いて、ご自分の息を吹き込んで神的なことばを生み出されました。こうして、聖書のことばは、イエス・キリストご自身のように、完全に人的であり、完全に神的でもあります。第二バチカン公会議が説明したように、「神は聖書を作り上げるにあたってある人々を選び、彼らの才能と能力を利用しつつ採用したのです。こうして、神が彼らのうちで彼らを通して働くことによって、彼らは真の作者として、神が欲する全てを、またそれだけを、書き物によって伝えたのです。」 [ⅰ]

神のことばを聞くことは、本来、容易ならざることです。イスラエルの民は、シナイ山で、神が契約のことばを自分たちに語られる前に、三日かけてその準備をしました。私たちは、ミサにおいて、開祭の儀すなわち十字架のしるし、回心の祈り(Confiteor)、あわれみの賛歌(Kyrie)、栄光の賛歌(Gloria)によって準備して、この神のことばとの聖なる出会いを果たします。自らに十字架のしるしをし、自分は神のみ前にいるにはふさわしくないことを告白し、神のあわれみを請い求め、神への賛美を歌った後、私たちは腰を下ろして、神が聖書にある自らの霊感を与えたことばを通して私たちに語ろうとされることに注意深く耳を傾けます。そして、これはペルソナ(位格)的な出会いです。第二バチカン公会議が教えたように、「天におられる父は、聖書の中で深い愛情をもって自分の子らと出会い、彼らとことばを交わす」 からです。[ⅱ]

ことばの典礼の中で実際に起っていることの深遠な本質を正確に認識するために、私たちに向けて聖書を読み上げる朗読奉仕者の果たす素晴らしい役割について考えてみましょう。朗読奉仕者は、単に聖書を公に朗読する者ではありません。ミサのとき、主は朗読奉仕者を道具的手段として用い、その者を通してご自分のことばを会衆に宣べ伝えます。このことを、ミサにおいて神のことばが私たちに伝えられ得るように、朗読奉仕者が人間である自分の声を神に貸しているのだと考えてみて下さい。神のことばを朗読することは、信仰者にとってなんとすばらしい名誉なことであり特権でしょうか。そして、私たちがそれを耳にすることはなんという神からの恵みでしょうか(黙1:3を参照)。 [ⅲ]

第一朗読、第二朗読 第一朗読は、一般に(古来の慣習に従って使徒言行録が読まれる復活節を除いて)旧約聖書から行われます。旧約聖書はイエス・キリストにおける神の啓示の充満を待つものですが、それは「真正な神の教え」として敬意をもって教会から受け入れられています。旧約聖書の中には、「私たちの救いの神秘が秘められている」のです。[ⅳ] それどころか、旧約聖書にあるイスラエルの民の話を知らずして、イエスと新約聖書を適切に理解することは不可能です。なぜなら、新約聖書は偉大な書の最終章、あるいは壮大な映画のクライマックスの場面のようなものだからです。旧約聖書が語るイスラエルの話にあるような過去の出来事の紆余曲折を理解すればするほど、新約聖書が語るイエス・キリストと彼のみ国の話の極みについてよりよく理解できるようになるでしょう。

第一朗読は、一般に(古来の慣習に従って使徒言行録が読まれる復活節を除いて)旧約聖書から行われます。旧約聖書はイエス・キリストにおける神の啓示の充満を待つものですが、それは「真正な神の教え」として敬意をもって教会から受け入れられています。旧約聖書の中には、「私たちの救いの神秘が秘められている」のです。[ⅳ] それどころか、旧約聖書にあるイスラエルの民の話を知らずして、イエスと新約聖書を適切に理解することは不可能です。なぜなら、新約聖書は偉大な書の最終章、あるいは壮大な映画のクライマックスの場面のようなものだからです。旧約聖書が語るイスラエルの話にあるような過去の出来事の紆余曲折を理解すればするほど、新約聖書が語るイエス・キリストと彼のみ国の話の極みについてよりよく理解できるようになるでしょう。

ミサでの朗読に旧約聖書を含めることで、私たちは容易にイスラエルの話を汲み取り、それゆえ聖書の単一性をより明確に理解することができるようになります。[ⅴ] なぜなら、聖アウグスティヌスに共鳴しながら第二バチカン公会議が教示したように、神は「新約が旧約の内に秘められ、新約において旧約が明らかになるように賢明に計ったのです。というのは、キリストがその血をもって新しい契約を立てたとはいえ、旧約聖書の全文書は、福音の宣教で取り上げられ、新約聖書の中でその完全な意味を獲得し明示し、また逆に新約聖書を照らし説明している」からです。 [ⅵ]

これらの朗読は、一般的に、その日に朗読される福音書に呼応しています。時として、この呼応が、旧約聖書の話と福音書の連続性あるいは対比を明確にしながら、その日の聖書朗読の主題を構成しています。いつも、これらの朗読箇所は、旧約聖書がいかにキリストと教会を予め示しているか強調しています。たとえば過越祭のイメージは、聖体にまつわる朗読箇所と関連づけられています。またエジプトからの脱出の話は、洗礼に結びつけられています。このように、ことばの典礼の中で、聖書の美しい交響曲が鳴り響いているのです。 第二朗読は、新約聖書の中から、つまり書簡、または使徒言行録、あるいは黙示録から行われます。その朗読箇所は、しばしば第一朗読や福音とは関係なく選ばれていますが、これらの新約聖書の記述は、イエス・キリストの神秘、その救いのみ業、そして私たち信仰者の生の意味を熟考させます。またこれらは、キリストを信じる私たちの生活における信仰実践上の適応を引き出してくれ、「キリストをまとい」、罪を拒否するように、私たちにいつも勧めてくれます。

神に感謝

ラテン語規範版のミサ典礼書においては、聖書朗読の最後に、朗読奉仕者(場合によって他の奉仕者)は「主のことば」[ⅶ] と言います。ある神学者は、この宣言が大きな叫び声あるいはラッパの音のようであり、聖書を通じて私たちに神が語りかけられるのを聞くことは、私たち人間にとっていかに素晴らしいことであるかを思い出させてくれるものだと指摘しています。「この宣言(主のことば)は、全くの驚きをもって聞かれるべきです。神が私たちの間で語られることは至極当然だと思うのは、なんと常軌を逸したことでしょうか。私たちが驚きを表現して心の底から『神に感謝』 と答えて叫ぶとき、[ⅷ] 私たちは、まさにそれを当然のこととは思っていないと言っているのです。」[ⅸ]<

感謝をささげるとは、歴史の中で神が示された慈しみと驚くべきみわざのゆえに、神に感謝の意を表すことです。旧約聖書(代上16:4; 詩42:5; 95:2)から新約聖書(コロ2:7; 4:2)に至るまで、それが聖書における礼拝の共通点です。「神に感謝」という独特なことばは、罪と死から解放して下さった神に感謝するため、パウロによって使われた表現です(ロマ7:25; 1コリ15:57; 2コリ2:14)。結局のところ、聖書全体はキリストによる救いのみ業を指し示していますから、キリストが十字架の上で勝利したことに喜び、感謝して、パウロが感謝の意を表すために用いたのと同じ表現「神に感謝」をもって私たちがこの典礼の中で朗読される聖書のみことばに答えることは実にふさわしいことなのです。 それから、私たちは畏敬の念をもって、今しがた私たちに語りかけられた神を賛美しつつ着席して暫しの沈黙をもって答えます。黙示録において、沈黙は天上の礼拝の一部でした(黙8:1)。そして私たちが「これらのことを全て心に納めて、思いを巡らしていた」(ルカ2:19)マリアのようになるために、沈黙は、たった今耳にしたみことばを黙想する時間を私たちに与えてくれます。?

答唱詩編

第一朗読で宣言されたみことばを聞いた後に、続いて私たちは自らの乏しい人間のことばでなく、神ご自身の霊感を受けて書かれた詩編の書から取られた賛美と感謝のことばをもって答えます。詩編の朗唱(歌唱の方がより望ましいのですが)によって、朗読された聖書の箇所を黙想するように導いてくれる祈りの雰囲気を創出することができます。私たちは、至極当然のように、神を礼拝するときに賛歌を用います。聖パウロは、弟子たちに詩編を歌うように勧めていました(コロ3:16)。そもそも、典礼的礼拝に詩編を使用する伝統はかなり昔にまで遡ります。

詩編の書は、神殿祭儀の際に、私的信心と公的礼拝の両方に用いられた150編からなる賛美歌の集成のことです。神殿において、共通の反復句(antiphona)を詩編の前後に歌い、二つのグループが交互に詩編の連節を歌っていたようです。詩編の書それ自体に、このことを示唆する箇所がいくつかあります。例えば、いくつかの詩編には、「イスラエルよ、言え・・・」(詩124:1; 129:1)という呼びかけが含まれていますが、これは集会で応答するように会衆を招く添書き(ルブリカ)であるように思われます。これは、詩編136にも見られます。この詩編は「恵み深い主に感謝せよ」という招きで始まり、その後に続く節は神に感謝するその様々な理由を列挙しています。これらの節はそれぞれ、「ただひとり驚くべき大いなるみ業を行われる方に」あるいは「荒れ野を通ってイスラエルの民を導かれた方に」のような起句で始まります。そして、それぞれ「そのいつくしみはとこしえに絶えることがない」という同じ反復句で締めくくっています。モチーフと応答の間を行ったり来たりするやり取りは、先唱者によって朗唱される先唱句とそれに対する応答としての会衆からの反復句(答唱句)から構成される一種の典礼的対話であることを示しています。

このやりとり、いうなれば「交唱的な」動きは、答唱詩編だけではなく、ミサ全体を通じて目にされます。すなわち、「主はあなたとともに/またあなたの霊とともに」(Dominus vobiscum / et cum spiritu tuo)、「主のことば/神に感謝」(Verbum Domini / Deo gratias)、「心を上にあげよ/私たちは主に向けています」(Sursum corda / habemus ad Dominum)等。これはまた、聖書の至るところにも見られます。モーセは、シナイ山で契約を結ぶ儀式の中で、主のことばを民に語り聞かせ、彼らは皆「一斉に」典礼的に答えて、「われわれは主が語られたことを全て行います」と言っています(出19:8)。エズラが民に律法の書を読み聞かせたとき、彼は主をたたえ、民はそれに「アーメン、アーメン」と答えました(ネヘ8:6)。黙示録の中で、聖ヨハネに天上の典礼の幻が現れ、何千もの天使たちが、「屠られた小羊は、力、富、知恵、威力、誉れ、栄光、そして賛美を受けるにふさわしい方です」と言って主を称える有様をヨハネは目にしています。それから、全ての被造物は、「玉座に座っておられる方と小羊とに、賛美、誉れ、栄光、そして権力が、世々限りなくありますように」と答えます。すると、4つの天使のような生き物はそれに答えて、「アーメン」と返しています(黙5:11-14)。

明らかに、ミサの典礼的対句は、礼拝に相応しい聖書に基づく典型、さらには礼拝に適う天的な原型を模倣しています。それゆえ、初期キリスト信者がこの様式を採用し、彼らが神を礼拝するときにそれを取り入れたのも不思議ではありません。いずれにしても、早くとも3世紀には、詩編はミサの中で朗唱されており、先唱者が詩編を歌い、会衆が応答し、しばしば詩編の最初の一行を繰り返していました。 そうした実践は、古代イスラエルの礼拝で詩編が使用されていたその方法を反映しているのかもしれません。これらが全て、今日の答唱詩編の基盤になっています。

(i)第二バチカン公会議公文書『神の啓示に関する教義憲章 Dei Verbum』 11項および『カトリック教会のカテキズム』106項。

(ii)『神の啓示に関する教義憲章』21項。

(iii)J.Driscoll, What Happens at Mass, p. 40を参照。

(iv)『神の啓示に関する教義憲章』 15項参照。

(v)教皇パウロ6世、使徒座憲章『ミッサーレ・ロマーヌム Missale Romanum』 (1969年4月3日).

(vi)『神の啓示に関する教義憲章』 16項。

(vii) [訳者注]ラテン語で“Verbum Domini”。第一朗読だけでなく福音書も含めて、ミサにおいては全ての聖書朗読の後に必ずこの言葉が宣言されます。

(viii)ラテン語で“Deo gratias”.

(ix)J. Driscoll, What Happens at Mass, pp. 40-41.(訳者注)このことに関連して、ミラノ(アンブロジウス)典礼では第1, 2朗読の際、主司式司祭は朗読者に向かって「主の名によって読め」あるいは「預言者の書が私たちを照らし私たちの救いの助けとなりますように」と言います。

- 福音朗読

-

東京教区司祭 田中昇

聖書全体が霊感を受けていることは周知の通りですが、第二バチカン公会議は、さらに当然のこととして、その中でも福音書が「きわめて卓越したものです・・・それは、受肉したみことばであるわれわれの救い主の生涯と教えについてのいとも優れた証言だからです」と教えました。[ⅰ] ミサは、この福音の卓越性を反映しています。いかに典礼が福音朗読に特別な敬意を払っているかに注目して下さい。この朗読の間、司祭、助祭、そして会衆は、他の聖書箇所が朗読されている間にはしなかったことを行います。

聖書全体が霊感を受けていることは周知の通りですが、第二バチカン公会議は、さらに当然のこととして、その中でも福音書が「きわめて卓越したものです・・・それは、受肉したみことばであるわれわれの救い主の生涯と教えについてのいとも優れた証言だからです」と教えました。[ⅰ] ミサは、この福音の卓越性を反映しています。いかに典礼が福音朗読に特別な敬意を払っているかに注目して下さい。この朗読の間、司祭、助祭、そして会衆は、他の聖書箇所が朗読されている間にはしなかったことを行います。

起立:まず、会衆は福音朗読において今まさに告げられようとしている主イエスを迎えるために起立します。起立するとは、かつてエズラが律法の書から朗読したとき、その場に集められたユダヤ人たちがとった敬虔な姿勢でした(ネヘ8:5)。イエスが福音において私たちに語られることに心して耳を傾けるとき、この姿勢によって私たちがイエスのことを聞こうと敬意を払って用意できていることを示し、彼を迎えることは適切なことです。

アレルヤ唱:第二に、会衆は「Jahwehをたたえよ」または「主をたたえよ」と言う喜びを意味するヘブライ語表現「アレルヤ」を唱えるか歌います。[ⅱ] それは、多くの詩編(詩104-106; 111-113; 115-117; 146-150)の最初または最後に見られる表現で、天上の天使がこの表現を用いて、救いのみ業のゆえに神をたたえ、小羊の婚宴の中でキリストの到来をその民に告げました(黙19:1-9)。この喜びに満ちた賛美は、福音書という形態において私たちのもとに来られるイエスを歓迎するのにふさわしい方法です。

行列:第三に、アレルヤ唱の間、助祭あるいは司祭は、福音書を祭壇から朗読が行われる朗読台へと運びながら、内陣を行列し始めます。ろうそくと香炉を運ぶ侍者たちがこの行列の中で福音書に伴うことで、まさに今から起ころうとしていることの荘厳さをさらに強調します。福音朗読という神聖な務めに自ら備えて、司祭は祭壇で「全能の神よ、聖なる福音をふさわしく宣べ伝えるために心も口も清めて下さい」と沈黙のうちに祈ります(助祭が福音を朗読する場合は、主司式司祭が行列の始めに助祭に向って同じ祈りを唱えます)。この祈りから、預言者イザヤの口が、主のみことばをイスラエルに告げる前に、いかに清められる必要があったかを私たちは思い起こします。天使が燃える炭でイザヤの口に触れると、彼はその罪を赦され、それから預言職を始めるように召されました(イザ6:1-9参照)。

十字架のしるし:また以前と同じ挨拶の対句(「主はみなさんとともに・・・またあなたの霊とともに」)の後、司祭または助祭は福音を朗読することを会衆に告げ(たとえば「ヨハネによる聖福音」と言い)、福音書の上に、そして額、口、胸に十字架のしるしをします。会衆も同じように自らの体に三度十字架のしるしをするのですが、これは、私たちの思い、ことば、行いを主にささげ、福音書の中にある主のことばが常に私たちの知性と口の上に、また心の中にあるように願う儀式なのです。

イエスとの出会い

この儀式の全て、すなわち起立、アレルヤ唱、行列、ろうそく、献香、三度の十字架のしるしは、私たちがミサの中で最も神聖な瞬間に近づいていることを知らせるものです。そして遂に、その最も神聖な瞬間、福音が朗読されるときが訪れます。福音書の記事は、単なる過去の物語、つまりイエスに関する遠い記憶の記録ではありません。聖なる書は神の霊感を受けているのですから、よき知らせ(福音)はキリストの生涯にまつわる神ご自身のみことばで成り立っています。教会が教えてきたように、「聖書が教会で朗読されるときには、神ご自身がその民に語られ、キリストは、ご自身のことばのうちに現存して福音を告げられる」のです。

従って、ミサにおける福音の宣言は、イエスの生そのものを私たちに根本的な仕方で現存させるものなのです。私たちは、イエスがパレスチナの地でかつて語り行ったことについて会衆席で聞いている傍聴人ではありません。私たちは、イエスについての報道、あるいは一世紀の有名な宗教的人物についての講義を聞いているのではありません。キリストは、福音書に記された神の霊感を受けたことばによって、私たち一人ひとりに個人的に語りかけるのです。例えば、私たちは、イエスが人々に悔い改めて自分に従うよう呼びかけておられることについて聞くだけではなく、イエスご自身が私たちに「悔い改めよ。天の国は近づいた」(マタ4:17)と言われるのを耳にするのです。私たちは、イエスが姦通の罪で捕えられた女性を赦すことについて単に聞いているだけではありません。それは、犯した罪を悲しんでいる私たちに、イエスがまるで「わたしもあなたを罪に定めない。行きなさい。もう罪を犯してはならない」(ヨハ8:11)と言われるのを聞いているのとおなじことなのです。

説教

キリスト教典礼の黎明期から、神のことばは単に読まれるだけではありませんでした。その後には説教が伴い、朗読箇所の意味が説明され、会衆の生活にどのようにみことばを適応させていったらよいのかを導き出しました。説教を意味するHomiliaという語は、ギリシア語で「説明」を意味します。初代教会では、司教が概して日曜日のミサを司式し、説教をする人物でした。この原始的な実践から、聖アウグスティヌス、聖アンブロジウス、聖ヨハネ・クリゾストモの説教、そして他の数多くの教父たちによる有名な説教集が生まれました。

そうであるにもかかわらず、朗読された聖書箇所を説明するという典礼的実践は、キリスト教がその始まりというわけではありませんでした。それは、古代ユダヤ教の習慣に起源があります。例えば、エズラ記において、律法の書は単に人々に朗読されるだけではありませんでした。レビ人は、「律法を民に説明し」ました(ネヘ 8:7)。彼らは神の律法を読み取り、その「意味を明らかにしたので、人々はその朗読を理解した」のです(ネヘ8:8)。

ユダヤ教の会堂(シナゴーグ)では、同じことが実践されていました。聖書が朗読されれば、その後に説明が伴っていました。イエスご自身、この慣習を実践していました。故郷であるナザレの会堂で、彼は朗読された聖書を詳しく説明し(ルカ4:18-30参照)、またガリラヤ全土の会堂で定期的に教えられました(マコ1:21; ルカ1:15参照)。

説教は、信者が朗読された聖書の箇所を理解し、自らの生活にそれを適用できるようにするための彼らへの信仰教育にとって極めて重要なものなのです。第二バチカン公会議は、説教は様々な形態を採るキリスト教の信仰教育の中でも「格別な位置」を占めるべきだと教えました。そのように信仰を伝えるためには説教は非常に重要なものなのです。[ⅲ]

誰が説教をするのか

決定的に、説教は叙階された聖職者、すなわち助祭、司祭または司教によって行われなければなりません。ミサにおける福音朗読についても同じことが当てはまります。福音書以外の聖書朗読は、修道者あるいは信者によって行われますが、福音朗読だけは、助祭、司祭または司教が行わなければなりません。司教は使徒の後継者であり、司祭と助祭とともにその権限を共有していますが、かくいう司教には福音を宣言し、キリストが使徒たちに教えた全てを伝える責任があります(マタ28:18-20)。福音であるよき知らせが聖書の核心部なのですから、福音朗読を聖職者のみに限ることによって、私たちは、福音書に至るまでの全ての聖書箇所が、いかにも「使徒から受け継がれる信仰の権威のもとに読まれ、理解されるべきである」[ⅳ] ということに注意を払うのです。

このことから、なぜ説教が叙階された聖職者によってのみ行われなければならないかが明らかになります。特定の話題に関しては、一般信者、修道士もしくは修道女の方がある司祭あるいは助祭よりも優れた話術や提供可能な確かな神学的、霊的事柄を持っているかもしれません。さらにこれらの賜物が共同体と共有される方法はたくさんあります。しかし、それはミサのときの説教の目的ではありません。説教とは、理想的に言えば、思慮に富み、明確で、人を引き付けるものであって、結局のところ、雄弁であるとか識見があるとかの問題ではありません。ドリスコルは、説教師が語ることは、「単なる私的思想や一個人の経験」を伝えることではなく、それ自体が「教会の使徒から受け継いだ信仰」を伝えることであり、特にそのことのしるし、あるいは「保証」として、説教が聖職者によって行われるのだと言っています 。[ⅴ]神の民は全体として、教会の信仰を証しなければなりませんが、使徒から受け継いだ信仰を教えることは、使徒たちの後継者である司教固有の責務です。そして、各司教が教皇と世界中の他の司教たちと一致していることは、使徒から継承する信仰のさらに可視的で具体的な証となります。司祭も助祭も、その叙階の秘跡によって、この固有の責務を共有するがゆえに、ミサのときに福音を公に朗読することも説教をすることもできるのです。

(i)『神の啓示に関する教義憲章』 18項。

(ii)喜びにあふれる「アレルヤ」は、悔い改めの期間である四旬節には用いられません。それに代わり、「主イエス・キリスト、あなたに栄光と賛美」あるいは「終わりなき栄光の王、主イエス・キリスト、あなたに賛美」で始まる詠唱が用いられます。

(iii)『神の啓示に関する教義憲章』 24項を参照。

(iv) Jeremy Driscoll, What happens at Mass, p. 51.

(v)同上 p. 52.

- 信仰宣言

-

東京教区司祭 田中昇

信仰宣言で唱えられる信条は、キリスト教信仰の規準ないし規範として初代教会で用いられていた信仰告白の要約です。もともと信条は、洗礼志願者が教会の信仰を告白する洗礼式の式文の一部でしたが、後に正しい教義を保証し異端を抑える手段となりました。

信仰宣言で唱えられる信条は、キリスト教信仰の規準ないし規範として初代教会で用いられていた信仰告白の要約です。もともと信条は、洗礼志願者が教会の信仰を告白する洗礼式の式文の一部でしたが、後に正しい教義を保証し異端を抑える手段となりました。

しかし、信条そのものは聖書に由来しないことから、「なぜこの非聖書的文言が、ことばの典礼に含まれているのか」と不思議に思う人もいるかもしれません。それに答えるために、信条が聖書の話を要約していることに注意すべきです。天地創造からキリストの受肉、死と復活、聖霊の派遣、教会の時代、そして遂にはその再臨に至るまで、信条は救いの歴史の構想全体を貫いて私たちに語っています。私たちは、ひとつの短い信仰告白の中に、創世記から黙示録へと貫かれる説話、つまり創造、堕罪、贖いを抽出しています。しかも私たちは、このドラマの主役である父、子、聖霊という三位なる神のペルソナに鋭敏な目をもってそうするのです。ある神学者は、「聖なる諸書が長く語ることを、信条は簡潔に述べる」と評しています。[ⅰ]

旧約聖書の「信条」

熱心に祈る心をもって信条を唱える実践は、その確たる根拠を聖書の中に持っています。古代イスラエルは、シェマーという名で知られる信仰宣言の中で自分たちの信仰を告白するように招かれていました。このシェマーとは「聞く」を意味するヘブライ語で、「聞け、イスラエルよ。我らの神、主は唯一の主である。あなたは心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい」(申6:4-5)という祈りの冒頭のことばです。神聖なるこれらのことばは、常に民の心にあるべきもので、子供たちに教えられ、また朝起きたとき、夜眠るとき、家にいるとき、通りに出て行くときというように一日を通して定期的に唱えられるべきものでした(申6:6-l0)。

シェマーは、イスラエル周辺の人々に一般に知られていたこととは違って、まさに一種の異なる世界観を語っていました。いにしえの近東の人々は、多神教的な世界観を持っていました。つまり、彼らは多くの神々が存在することを信じ、各部族あるいは各民族ごとにそれぞれ固有の神々を有し、彼らはその神々を鎮め、憂いのないようにする必要がありました。この見方からすると、宗教とは典型的に部族的であったり、民族的であったり、あるいは国家的であったりしました。

イスラエルを取り巻くこのように色濃い多神教的な環境の中にあって、「われらの神、主は唯一の主である」ということばは、イスラエルの一神教的信仰を言い表す大胆かつ反体制文化的な表現であったことでしょう。しかしシェマーは、古代ユダヤ人にとって、どれだけの神々が存在するのかという問いに対する単なる抽象的見解ではありませんでした(そもそも彼らにとって神は唯一なのです)。ユダヤ教的一神教には、いうなれば破壊活動家のごとき激しさがありました。なぜならその一神教は、単に唯一の神がいるということのみならず、この唯一の神がイスラエルと特別な契約を結んでいるということも明示していたからです。言い換えると、イスラエルの神は、単に世界の神々の中の一つの神ではなく、あらゆる民族の上に君臨するまことの神だったのです。従って、ユダヤ教的一神教は、例えば、エジプト、カナン、バビロニアの神々の化けの皮を剥ぎ、それらの神々が実は何であるのか、すなわち偽りの神々であって神格を全く有していないことを彼らに示しました。そう、イスラエルの神こそ唯一の神だったのです。

そこで私たちのシェマーであるミサのときに唱える信条を確かめなければなりません。いにしえのシェマーと同様、今日において、私たちの信条は反体制文化的なメッセージを包含しています。それは、現代の俗世界で普通に教えられていることとは違い、ある種全く異なる人生観を語っています。私たちの時代は相対主義的な時代と言われますが、その相対主義とは、確固とした道徳的真理も宗教的真理も無ければ、絶対的な正しさも間違いもないという見方なのです。相対主義的世界観は、人がどんな神を信じようとも、人がどういう人生の選択をして生きようとも全く構わないと主張します。つまり人生には真の意味などないのだから、各人が自由に自分の道徳的・宗教的価値観を作り上げて、好き勝手に生きるべきなのだというわけです。

壮大な戦い

この「何でもあり」という文化的環境にあって、信条は、私たちを現実の上に立たせ、私たちの信仰と人生における選択とが関係し合っていることを私たちに思い起こさせます。信条は、天地創造から今日教会が担う聖化する使命の源であるキリストの贖いのみ業へと進展していく話を語りながら、大胆にも人類史全体に対して話の枠組みを構成しているのです。言い換えれば、信条は、人生には筋書きがあり、私たちが今現在存在するのには当然の理由があると考えているのです。信条は、天地万物が単なる偶然として今あるのでなく、唯一のまことの神である「天地を造られた方」によって在らしめられたのであり、神のご計画に従ってある方向へと動いていることをはっきりと示しています。また信条によれば、この神のご計画は、私たちに幸福と永遠の命への道を示すために「人となられた」神の子である「唯一の主イエス・キリスト」において完全に啓示されたことになります。

信条はまた、いかにしてイエスが「私たち人類とその救いのために」、また「罪の赦し」をもたらすために来られたのかに特に触れています。私たちは神によって救われ、神から罪をゆるしてもらう必要があると認めること自体、キリストの到来以前の私たちの状況が何かひどく険悪なものであったことを物語っています。それは、サタンとその手先が神に逆らったその起源と、いかに彼らが楽園にいたアダムとエヴァと残りの人類を堕落させて神に逆らう者たちの仲間にしたかということを指し示しています。このように、信条の物語は、世の初めから怒涛のごとく湧き起こる激烈な戦いを暗黙のうちに伝えています。それは、善と悪、神と蛇(創3:15; 黙12:1-9)、聖アウグスティヌスが「神の国」と「人間の国」と呼んだもの、そして教皇ヨハネ・パウロ2世が「愛の文明」と「死の文化」と呼んだものの間にある戦いです。

このように信条を通して、私たちは、自分たちの短い人生がこの壮大な物語に巻き込まれていることに気付きます。そして、私たちにはそれぞれ、このドラマにおいて演じるべき重要な役割があります。問題は、「私がどれだけ上手く自分の役割を演じられているだろうか」ということです。信条は、選択に正否の別はないと言い、私たちが何を信じようと、どう生きようと問題ではないという現代の相対主義的神話に私たちを固執させはしません。信条は、私たちの人生の終わりに、「生者と死者を裁くために栄光のうちに再び来られる」主イエス・キリストのみ前に立たなければならないことを思い起こさせます。その時、私たちの人生のあらゆる選択は、神が裁きをおこなうそのみ前で秤にかけられ、私たちがいかに生きたかに従って、正当な報いまたは罰が与えられることになるのです。

ですから信条は、この壮大な苦闘において、私たちをいい加減な傍観者のまま放ってはおきません。信条は、私たちがこの戦いのどちら側に付いて戦うことにするのか選び取るようにあえて要求します。私たちは、確かな正も否もないと考えさせようとするこの世の君主に従うことにするのでしょうか。あるいは、終わることのないみ国の幸福へと私たちを導かれる天地の王に従うことにするのでしょうか。私たちは、ミサの信条において信仰を告白するとき、公に全会衆と全能の神のみ前に立って、イエスとともに信条旗を立てるのです。私たちは、世俗のように生きるのではなく、「私は唯一の神を信じます・・・」と、一心に主に忠誠を誓うように励みますと荘厳に宣言するのです。

信じることの二つの側面

しかし、なぜ私たちは毎週毎週この同じ信仰告白を繰り返す必要があるのでしょうか。なぜ日曜日ごとに教会に戻って来ては、「はい、私は今まで通りこれを全て信じます」と言う必要があるのでしょうか。信条の最初にあって、信仰の様々な表明を結びつけるキーワードが、ミサの中で毎週信条を復唱することについての意味を浮き彫りにしてくれます。そのキーワードとは「私は信じる」Credoです。

『カテキズム』によると、信じることには二つの側面があります。まず信じることは知的な何ごとかです。それは「神が啓示されたあらゆる真理への自由な同意」(150項)です。これは、信条において最も明白な側面です。私たちは、「神は唯一」であり、イエスは「神の独り子」であって、亡くなってから三日目に復活したことを「私は信じます」と断言するのです。また私たちは「聖霊」と「唯一の、聖なる、普遍の、使徒継承の教会」を信じ、私たちの知性は教会が公式に教える全ての事柄において、それらに同意するのです。

その一方で、信仰にとってもっと根本的なのは、それが「神への人格的な帰依」であるということです。信じることを表すヘブライ語'amanは、「アーメン」という語の語源なのですが、まさにこの一語がそのことを表現しています。この語は、人が何か別の何ものかに拠って立つことを意味していると理解され得ます。[ⅱ]言い換えれば、旧約聖書の観点からすると、神を信じることは、単に、神が存在するという知的信念を表すわけではないのです。それは、自らの人生を一人格として神に委ねることをも意味します。それは、いかに神がまことに自分の人生の礎(いしずえ)であるかを表現しているのです。

数学の方程式と結婚

この信仰の「知的」ならびに「人格的」な二つの側面の違いは、数学の方程式と結婚の違いのようなものです。ある人が「2+2=4だと信じる」と言うなら、その人は、この声明は真実だと思うと言っているわけです。しかしながら、夫が自分の妻に「ねえ君、僕は君を信じているよ」と言うとき、彼は単に彼女が存在することを信じていると主張しているだけではありません。彼は、「僕は君を信じているよ・・・僕は君に信頼しているから・・・僕の人生を君にささげるよ」と言っているのです。

同様に、私たちが信条の中で「唯一の神を信じます・・・」と言うとき、全く人格的な何事かを私たちは表現しているのです。単に神が存在すると断言する以上に ―― もちろん、そうもするのですが ―― 私たちは自分の全生涯を全く自分たちとは異なる唯一の方に委ねるとも言っているのです。このようなわけで、私たちは日曜日ごとにミサで信条を復唱するのです。ちょうど夫婦がお互いの信頼と献身を誓い合い、普段からお互いに「あなたを愛している」と語り合うように、主に身を捧げ、全生涯を委ねること、すなわちまさに主を「信じる」ということを何度も何度も愛情を込めて語りかけながら、私たちは信条において主への献身を毎週更新するのです。

このような心から信じるということの聖書的な意味を思う時、信条とは、単に紙上でチェックされる必要がある教義目録ではないことがはっきりとわかります。信条の「私は信じます」は、毎週、ますます私たちの生活を、人生を神に任せるようにと私たちを招いているのです。そのことは、「私の生活の中心に実際のところ誰がいるのか?私は実際のところ誰に信頼をおいているか?」と問いかけるよう私たちに要求しています。信条の諸表現と直面するとき、私たちは、「私は本当に一生懸命に神の御旨を追い求めているのか?それとも、自分自身の願望、夢、計画を優先して自分の思いを第一に追い求めているのではないか?」と自問することができます。「私は本当に自分の生活を主に任せているだろうか?それとも、私の生活には、イエスの道にそぐわない領域があるのではないか?」「私は御摂理であるイエスの加護に自分の心配事を委ねているのか?それとも、私は自分で自らの人生をコントロールすることを放棄して神にもっと信頼することを恐れているのではないか?」私たちの中に完全な信仰を持つ人は一人もいませんが、私たちが信条を唱えるとき、私たちは、神への信仰を育みたいという願望、つまり私たちの人生をよりいっそう神に委ねたいという願望を表現しているのです。私たちが神以外の何事かあるいは何者か ―― 私たちの能力や計画や財産、経歴、政治家、友人 ―― に全幅の信頼を寄せることは、愚かなことであり、落胆に終わることであるのかもしれません。私たちが全幅の信頼を寄せるに値するのはただ神のみです。『カテキズム』はこの点を次のように指摘しています。「キリスト者の信仰は神への人格的な帰依と神が啓示された真理への同意ですから、だれか一人の人間を信じることとは違います。全面的に神に信頼し、神が語られることを固く信じるのは、正しく、よいことなのです。神でないものをこのように信じることは空しく、誤っています。」(150項)

共同祈願

ことばの典礼は、「信者の祈り」(oraio fidelium)として知られる共同祈願において最高点に達します。これはミサの中でも最も古い構成部分の一つで、紀元155年にはすでに殉教者聖ユスティノスがそのことを証言しています。聖ユスティノスは、キリスト教徒がミサで何をするのかを説明し、祈りや儀式の概要を記しながら、ローマ皇帝に宛てて手紙を書きました。この書簡において、彼は聖書朗読と説教の後に捧げられる執り成しの祈りを次のように記述しています。「それから私たち一同は起立し、永遠の救いを得るために正しく生き、行動し、また掟に忠実であるように、自らのため・・・また至るところの、他の全ての人のために祈ります。」[ⅲ]

当然のことながら、これは今日のミサにある「共同祈願」と実によく似ています。つまり「共同祈願」は、少なくとも2世紀の殉教者聖ユスティノスの時代にまで遡る伝統に基づく執り成しの祈りなのです。

しかし、執り成しの祈りの実践は、キリスト教の歴史の中でさらに遡ります。ペトロがヘロデによって投獄されたとき、エルサレムの教会は「彼のために熱心な祈り」をささげ、その夜、み使いがやって来て鎖をはずし、彼を解放しました(使12:1-7)。聖パウロは、弟子であるテモテに勧めを与えて、全ての人のために執り成しをするよう次のように言いました。「願いと祈りと執り成しと感謝とを全ての人々のためにささげなさい。王たちや全ての高官のためにもささげなさい。わたしたちが常に信心と品位を保ち、平穏で落ち着いた生活を送るためです。これは、わたしたちの救い主である神の御前に良いことであり、喜ばれることです。神は、全ての人々が救われて真理を知るようになることを望んでおられます」(1テモ2:1-4)と。パウロ自身、自分が関係した諸共同体の必要のために絶えず祈り(1テサ1:2-3)、また彼らにお願いして自分の職務のために祈ってもらいました(2コリ1:11)。新約聖書において、執り成しの祈りがこのように強く求められていることを考えれば、共同祈願が正式にキリスト教の早初期からミサの中にその場を得たのも相応しいことです。

祭司的な執り成し

こうしたミサにおける共同祈願は、信者にとって意義深い時を表しています。『ローマ・ミサ典礼書の総則』は、信者がこの共同祈願において「祭司職の務めを実行している」ことを指摘しています。[ⅳ]神の民、すなわち叙階された司祭、修道者、そして信者たちの全てに、祭司的役割が与えられているということが聖書の中で証言されています。キリストが私たちを「祭司の王国」として下さった(黙1:5-6を参照)がゆえに、私たちは「選ばれた民、王の系統を引く祭司」(1ペト2:9)なのです。祭司職がミサのときに実践される一つの方法は共同祈願の内にあって、それによって私たちは全人類を代表してキリストの祭司的祈りに参与しているのです。イエスは喜んで全世界のために執り成しながら、胸中の思いを打ち明けました(ヨハ17章)。イエスは、「人々のために執り成しておられるので、彼を通して神に近づく人々を」救うことができるのです(ヘブ7:25)。私たちは、典礼のこの機会に、独特な方法でキリストの執り成しに参与するのです。

『カテキズム』は、執り成しの祈りが「神のあわれみに結ばれた心の持ち主の特徴的な行為」[ⅴ]< であると述べています。私たちが本当に神の思いと合致しているなら、他者のために自然と祈りたくなるはずです。ことばの典礼の頂点は、こうした共同祈願をささげるには絶好の時なのです。ミサのこの段階に至るまで、信者は、聖書において示され、説教で詳しく説かれ、信条において要約された主のことばを耳にしてきました。そして、神のみことばによって涵養されてきた信者は、イエスの心と思いと一つになって、教会と世界の必要のために祈りながら神の呼びかけに応えるのです。祈りは普遍的な視野で、たとえば権力者のため、様々な必要や苦しみを抱えている人々のため、そして万人の救いのために[ⅵ]行われなければなりませんから、共同祈願を通して、私たちは自分自身のことだけではなく、「他人のことにも」(フィリ2:4)注意を払うように訓練されるのです。

(i)Nicholas Lash, Believing Three Ways in One God: A Reading of the Apostle’s Creed (London, England: SCM Press, 1992), 8.この評釈は、Gerard Loughlin, Telling God’s Story: Bible, Church and Narrative Theology (New York: Cambridge University Press, 1996), p. 50に引用されています。

(ii)ヨゼフ・ラッツィンガー『キリスト教入門』(小林珍雄訳、1973年、エンデルレ書店)23, 25-27ページ参照

(iii)殉教者ユスティノス『弁証論』(Apologia) 1, 67、CCE 1345の引用を参照。柴田有訳『ユスティノス』―『第1弁明』67項(教文館 1992年、86ページ参照)。

(iv)『ローマ・ミサ典礼書の総則』 69番。

(v)CCE 2635.

(vi)『ローマ・ミサ典礼書の総則』 は、共同祈願の意向は、まず教会の必要のため、次に国政にたずさわる人々と全世界の救いのため、困難に悩む人々のため、現地の共同体のため、という順番を示しています(70番)。

- 感謝の典礼 供えものの準備

-

東京教区司祭 田中昇

感謝の典礼と呼ばれるミサの後半において、司祭はイエスの十字架上のいけにえを祭壇上に現存させるのですが、そのとき司祭は、イエスが最後の晩餐でなさったこと、また使徒たちに自分の記念として行うように命じられたことを実行しているのです。感謝の典礼では、パンとぶどう酒が会衆によって供えものとしてささげられ、それから聖別されてイエスの御体と御血に変化し、私たちはそれを聖体拝領において受けるのです。この第4部を次の3つの主要部分に分けてそれぞれについて考察します。すなわち、A)供えものの準備、B)感謝(エウカリスチア)の祈り、C)交わりの儀

感謝の典礼と呼ばれるミサの後半において、司祭はイエスの十字架上のいけにえを祭壇上に現存させるのですが、そのとき司祭は、イエスが最後の晩餐でなさったこと、また使徒たちに自分の記念として行うように命じられたことを実行しているのです。感謝の典礼では、パンとぶどう酒が会衆によって供えものとしてささげられ、それから聖別されてイエスの御体と御血に変化し、私たちはそれを聖体拝領において受けるのです。この第4部を次の3つの主要部分に分けてそれぞれについて考察します。すなわち、A)供えものの準備、B)感謝(エウカリスチア)の祈り、C)交わりの儀

A. 供えものの準備

典礼の中で供えものをささげることは、初代教会の実践にその起源があります。殉教者聖ユスティノスは、紀元155年には、すでに執り成しの祈り(共同祈願)の後に誰かが司祭のもとにパンとぶどう酒を携えて行く習慣があったことを語っています。[ⅰ]

聖ヒッポリトス(225年)も同じような実践を書き留めています。[ⅱ]儀式が発展するにつれ、信者たちあるいはその中の代表者が行列を作って祭壇へ進み、パンとぶどう酒に加えて、油、はちみつ、羊毛、果実、蜜ろう、あるいは花のような広範な供えものをささげていたようです。パンとぶどう酒は感謝の典礼に用いられましたが、他方、その他の供えものは司祭を支えるため、また貧困者に役立つようにささげられました。

ミサのこの部分は、「奉納」(ラテン語でOffertorium)としても知られていますが、それは供えること、携えること、ささげることを意味するラテン語のofferreに依拠しているからです。今では「供えものの準備」とも呼ばれていますが、そこには「いけにえ」という概念が残っています。実に、これらの供えものをささげるということにはかなり重要性がありました。なぜなら、それらは概して個人宅や個人の畑から持って来るもの、あるいは手作り品だったからです。そのように、供えものは自分自らを供えることを表現していました。確かに、自分たちの重労働の実りを手放すことには、犠牲的な意味合いを含んでいたように思われます。そのため、供えものをささげることは、個々人が自分自身を神に捧げることを象徴しているのです。

供えものの奉納

ミサにおけるパンとぶどう酒の献げものについては、聖書の中に強力な裏付けがあります。パンとぶどう酒は、イエスの時代の過越祭や(後で論じる)最後の晩餐で用いられたことに加えて、イスラエルのいけにえの儀式において定期的にささげられていました。パンとぶどう酒の象徴的意義、そして神にこれらの供えものをささげることが何を意味したのか考察してみましょう。

聖書において、パンは、今日の多くの西洋社会でそうであるように、単なる食事の添え物ではありませんでした。古代のイスラエル人たちにとって、パンは最も基本的な食物で、生命維持に不可欠な食物と見なされていました(シラ29:21; 39:26)。それどころか、「パンを食べる」という表現は、一般に単純に食べることそのものを指していると思われます(創31:54; 37:25; 王上13:8-9, 16-19)。聖書はパンを糧(「パンによる支え」)のようにさえ描写していますが、パンがいかに人間の命の支えとして理解されていたかを示しています(レビ26:26; 詩105:16; エズ4:16; 5:16)。さらに、イスラエル人たちは、自分たちのパンをある一定量、定期的なささげものやいけにえとして(出29:2; レビ2:4-7; 7:13)、恒例の「七週の祭り」[ⅲ] (レビ23:15-20)のときにささげるよう告げられました。自身のパンを差し出すことは、個々人が自らを神にささげることを表すまさに個人的ないけにえであったのでしょう。

同じように、ぶどう酒は副飲料水(side beverage)であるだけでなく、古代イスラエルの食事の際に普通に提供されたものでした。ぶどう酒はパンと一緒に消費され(士19:19; サム上16:20; 詩104:15; 士10:5)、祭りの時(サム上25:36; ヨブ1:13)や客人を迎えた時(創14:18)に出されました。さらに、パンのようにぶどう酒もまたイスラエルではいけにえとして供えられました。十分の一税として神殿にささげられた初物の一つであり(ネヘ10:36-39)、またイスラエルの感謝や贖罪のいけにえをささげるときに神酒(献酒)として注がれました(出29:38-41; 民15:2-15)。いけにえの供えものと個々の供犠(くぎ)者との間には密接な関係があったので、パンとぶどう酒をささげることは、まさに自己奉献を象徴化するものでした。

今日、同じことがミサの中でささげる私たちの供えものにも当てはまります。パンとぶどう酒において、私たちは被造物という賜物や労働の結果(ミサの祈りがそれらのことを「大地の恵み、労働の実り」と呼んでいます)を神にお返ししながらささげているのです。結局のところ、この儀式はパンとぶどう酒の供えものによって、私たちが全生涯を神にささげることを象徴しています。ある人が、注釈を加えて次のように書き留めています。「どんなパン屑でさえも、耕して種をまく重労働、額に汗して得る収穫、トウモロコシを脱穀してきた腕の疲れ、燃えたぎるパン窯のそばでパン生地をこねるパン職人のつぶやきを偲ばせてくれるのです」と。[ⅳ] 同じことがぶどう酒についても言えるかもしれません。ぶどう酒は、一年を通して丹念に手塩にかけて育てられてきたぶどうの木から収穫されるぶどうから作られるからです。

お金に勝るもの

献金の実践は(結局のところ、これによって油、亜麻、他の様々な供えものの奉納の存在感が薄くなったのですが)、同じ視点で理解され得ます。お金を籠の中に入れることは、単に何か正しい理由に適う献金であるだけではありません。それは自分たちの生活を神に捧げることをも表現しています。私たちのお金は生活時間と重労働を具体的に表現しており、ミサの間、ミサの供えものを奉納しつつそれらを神にささげるのです。

それでもなお、キリスト信者の中には、「神様はなぜ、私たちからの供えものを必要とするのか?ご自分の子を遣わされたが、この方は私たちの罪のために死んで下さった。なぜ神様は、パンとぶどう酒とお金という私たちのちっぽけないけにえを必要とするのか?」と訝(いぶか)しがる人もいるかもしれません。結局のところ、神はこのようなものを必要とはしていません。何も事欠くことなく、私たちの供えものがあろうとなかろうと神は神であられるのです。しかし一方で、私たちは献身的な愛の中で自らを成長させる必要があります。これこそ神が私たちを招いて、私たちの生活をご自分に結び合わせようとしている一つの理由なのです。私たちは、こうした小さなささげものによって自身をいけにえとしてささげる愛のうちに成長するのです。さらに、ささげものそれ自体に大した価値はないにしても、私たちがそれらをキリストの完全ないけにえと結び合わせるとき、それらに計り知れない価値が生まれます。供えものをささげるとき、それらはまるで(供えものに象徴される)私たちの生活の全てと小さないけにえの全てを(司祭がその代理となる)イエスご自身の手に委ねるようなものなのです。[ⅴ]それから、司祭は私たちの運ぶ供えものを受け取って祭壇に奉納します。その祭壇こそ、私たちがキリストの御父へのささげものと結ばれていることを表現するためにキリストのいけにえが現存させられるところなのです。

ぶどう酒への水の混合、手の洗浄、奉納祈願

古代世界において、ぶどう酒を少量の水で薄めることは普通に行われていたことですが、キリスト信者は感謝の祭儀の中で水とぶどう酒が混ざるこの瞬間に深い神学的意義を見出してきました。その重要性は、この儀式に伴う次の祈りに表わされています。「この水とぶどう酒の神秘によって、私たちが、自ら謙って私たちの人性を分かち合われたキリストの神性に与れますように。」[ⅵ] この実践の伝統的な解釈によれば、ぶどう酒はキリストの神性を、水は私たちの人間性を象徴しています。水とぶどう酒を混ぜることは、神が人となる神秘、すなわち受肉を指し示しています。それはまた、私たちがキリストの神聖な命に与るように、「神の本性にあずかる者」(2ペト1:4)となるように招かれていることをも示しています。 また司祭は、ユダヤ伝承に起源をもつことばを用いて、パンとぶどう酒に祈りをささげます。そのことばは、おそらくイエスの時代のころ、食事に出されたパンとぶどう酒にささげられたユダヤ的祝福にちなんで構成されています。

あなたに受け入れられますように

司祭の次の祈りは、パンとぶどう酒の供えものとそれらを神にささげる奉納者(共同体)との関係をより明確にします。司祭は、「主よ、へりくだる霊と悔い改める心とともに、私たちがあなたに受け入れられますように。主なる神よ、今日、み前にささげる私たちのいけにえがあなたを喜ばせるものでありますように」と祈ります。[ⅶ]この祈りの中で描かれている私たちのいけにえとは、パンやぶどう酒のように神にささげられる何らかの物ではなく、「私たちがあなたに受け入れられますように」という言葉から分かるように、それはミサに集まった会衆そのものであるということに注目して下さい。

このテーマは、へりくだる霊と悔い改める心の表現と同様に、ダニエル書補遺「アザルヤの祈りと三人の若者の賛歌」に記されている燃え盛る炉に投げ込まれた三人のヘブライ人の切なる願いを思い起させてくれます。バビロンの王に迫害されたシャドラク、メシャク、アベド・ネゴは、「へりくだる霊」と「悔い改める心」とともに、神殿にささげられた焼き尽くすいけにえであるかのように、主に受け入れてもらえるようにと叫び声を上げました。言い換えると、この三人は、まさに自分たちの命を神にささげるいけにえとしたのです(アザ16-17)。主は彼らの叫びを聞き、彼らを救われました。ミサでは、司祭が同じように切に願います。これまで私たちの生活が、いかに主にささげられたパンとぶどう酒と結ばれたものであるるかを見てきましたが、司祭は、シャドラク、メシャク、アベド・ネゴのように、「へりくだる霊」と「悔い改める心」をもって、私たちが神にとって喜ばしいいけにえとして受け入れられるように願い求めながら、私たちに代わって神に叫びを上げるのです 。[ⅷ]

至聖所に入る

次に、司祭は劇的な出来事が今まさに起ころうとしていることを知らせる所作として自身の手を洗い清めます。この典礼的実践は、旧約聖書の祭司にちなんだ儀式を思い起こさせます。祭司とレビ人の聖別の場合、聖所で自らの務めを果たすときにはそれに先んじて、彼らは清めの儀式を受けなければなりませんでした(出29:4; 民8:7)。祭司は、臨在の天幕に入る前や香をたく祭壇に近づく時に、青銅の洗盤で手(と足)を洗い清める必要がありました(出30:17-21)。詩編24では、神殿に入る準備をしている人々にとって、この儀式がいかに重要であったかが示されています。「どのような人が、主の山に上り、聖所に立つことができるのか。それは、潔白な手と清い心をもつ人。むなしいものに魂を奪われることなく、欺くものによって誓うことをしない人」(詩24:3-4)と。清い手がいかに純粋な心と結ばれているかに注目して下さい。この詩編において、手の清めの儀式は、人が聖所で神の臨在に近づく前にいつも要求された心の内的清めを象徴しているのです。

この聖書的背景のゆえに、司祭がミサで手を清めることは、いにしえのレビ人の祭司のように、最も聖なる場所、すなわち幕屋や神殿以上にもっと畏敬の念を触発する場所に今まさに司祭が立とうとしていることを表しています。神の臨在は、時々、旧約聖書の聖所において雲の形を取って可視的に現わされました(出40:34; 王上8:10-11)。しかしミサにおいては、神はさらにもっと親密な方法でご自分の民のもとに来ようとしています。司祭が祭壇の前に立つとき、その祭壇の上では、パンやぶどう酒の供えものが速やかに変化して、まさにイエスの御体と御血になり、私たちが聖体拝領で主をいただくと、主はすぐさま私たちの中に住まわれるのです。唯一のまことの大祭司イエスは、司祭の手を通してこのことを実現なさいます。この最も厳粛な瞬間に備えて、司祭は新しい「至聖所」に近づくときに、いにしえの祭司のように手を清めるのです。そして、この聖なる務めに相応しく魂を整えるため、ダビデの謙虚な悔い改めの祈りを真似て司祭は次のように言います。「主よ、わたしの汚れを洗い、罪から清めて下さい。」(詩51:2参照)

会衆は、司祭がことばと儀式的行為によって聖なる務めの準備をしている間、それをじっと見守りながら畏敬の念を抱きつつ静かに座っています。その終わりに、準備のまさに最後の行為として、司祭は会衆の方に振り返り、奉献文を祈り始めるにあたり、皆に祈るように求めます。Orate, fratres・・・・・・祈って下さい、兄弟の皆さん。私の、そしてあなたがたの捧げものが、能の父である神のみもとに受け入れられるものとなりますように。

この祈りの新しい翻訳は、「私の」いけにえと「あなたがたの」いけにえと明確に言っていて、ミサのラテン語規範版をより正確に反映しており、より美しくこの祈りの意味を引き出しています。「私」の側のいけにえは、「キリストの代理者として」(in persona Christi)秘跡を行う叙階された司祭を通して現存するイエスのいけにえを指し示しています。一方、「あなたがた」の側のいけにえは、ミサの中でキリストと一体となってささげられるもの、すなわち全教会そのものを言っています。会衆は、いかに両方のいけにえ(イエスのいけにえと自分たちのいけにえ)が一つとなり、司祭の手を通して御父にささげられることになるのかが解かる次の祈りをもって答えます。 [ⅸ]

Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis ad laudem et gloriam nominis sui, ad utilitatem quoque nostram totiusque Ecclesia sua sancta.

御名の栄光と賛美のために、そして私たちの善益のため、またご自身の聖なる教会のあらゆる善益のために、あなたの手を通して、主がこの捧げものを受け入れて下さいますように。

(i) 殉教者ユスティノス『弁証論』(Apologia) 1, 65、CCE 1345の引用を参照。柴田有訳『ユスティノス』―『第1弁明』65項 (教文館 1992年、84ページ参照)。

(ii) ヒッポリトス『使徒伝承』 (土屋吉正訳、1983年、オリエンス宗教研究所) 5, 6, 21, 31項。

(iii) [監訳者注]「七週の祭り」は、ヘブライ語では「シャヴオート」と呼ばれ、ギリシア語では「五旬祭・ペンテコステ」に相当する祭りで、英語では“Feast of Weeks”と言われます。

(iv) Georges Chevrot, Our Mass (Collegeville, MN: The Liturgical Press, 1958), p. 98.

(v) Jeremy Driscoll, What Happens at Mass, p. 66を参照。

(vi) ラテン語規範版では、Per huius aquae et vini mysterium eius efficimur divinitatis consortes, qui humanitatis nostrae fieri dignatus est particeps. 日本語の『ミサ典礼書』では、「この水とぶどう酒の神秘によってわたしたちが、人となられた方の神性にあずかることができますように」と訳されています。

(vii) ラテン語規範版では、In spiritu humilitatis et in animo contrito suscipiamur a te, Domine; et sic fiat sacrificium nostrum in conspectu tuo hodie, ut placeat tibi, Domine Deus. 日本語の『ミサ典礼書』では、「神よ、悔い改めるわたしたちを、きょうみ心にかなういけにとして受け入れて下さい」と訳されています。

(viii) [訳者注]実際この箇所の司祭の祈りは祭壇に深くおじぎをしながら沈黙の内に唱えられます。

(ix) ミサのとき、「信者は、第一に司祭の手を通して、第二にある意味で司祭とともに、捧げものを奉献するのです。」 (教皇ピオ12世、回勅『メディアトール・デイ』92項)こうして、信者たちはキリストの祭司職に十全的に参与します。

- 奉献文(叙唱)

-

東京教区司祭 田中昇

学者たちは、奉献文の起源が食事の度に唱えられていたユダヤ教の食卓の種々の祈りにあると言って来ました。食事の初めに、家長または共同体の主宰は、パンを取り、神を賛美する祝福「バラカー」(barakah:ヘブライ語で祝福を意味する)のことばを口にして次のように言っていたようです。「万物の王、私たちの神である主をほめたたえよ。主は天からパンをもたらされた」と。それからパンが裂かれ、会食者に分け与えられ、そして様々な品目からなる食事を始めます。過越の食事では、最初のエジプトでの過越の話を繰返し、イスラエルの歴史の基礎を形成する出来事を現世代に解釈した「ハガダー」(haggadah)の朗読もあったようです。これは、過去になされた神の救いの業を現在化し、その話を自分たちの生活に生かすものです。

学者たちは、奉献文の起源が食事の度に唱えられていたユダヤ教の食卓の種々の祈りにあると言って来ました。食事の初めに、家長または共同体の主宰は、パンを取り、神を賛美する祝福「バラカー」(barakah:ヘブライ語で祝福を意味する)のことばを口にして次のように言っていたようです。「万物の王、私たちの神である主をほめたたえよ。主は天からパンをもたらされた」と。それからパンが裂かれ、会食者に分け与えられ、そして様々な品目からなる食事を始めます。過越の食事では、最初のエジプトでの過越の話を繰返し、イスラエルの歴史の基礎を形成する出来事を現世代に解釈した「ハガダー」(haggadah)の朗読もあったようです。これは、過去になされた神の救いの業を現在化し、その話を自分たちの生活に生かすものです。

食事が終わるころに、主宰はぶどう酒の杯を祝福する二回目のより長い祝福「バラカー」(barakah)の祈りをささげました。この祝福の祈りは3部構成になっています。すなわち、1) 創造のみ業ゆえの神への賛美、2) 過去になされた神の贖いのみ業への感謝(例えば、契約や土地、律法の授与)、そして3) 未来に向けての嘆願、つまり神の救いのみ業は、彼らの生活の中で継続し、ダビデの王国を立て直すメシアが遣わされ、自分たちがそのみ業によって究極的な救いに達するようにという嘆願です。

初期の奉献文は、このような一般的な食事の祈りの構成パターンを採っていたようです。その奉献文は、イエスの死と復活という救済の基礎を形成する出来事を繰返し語りながら、パンとぶどう酒を祝福して唱えることばを含み、また創造のみ業ゆえの神への賛美、救いのみ業ゆえの感謝、そして嘆願をささげるという三重構造を含んでいました。この後すぐに理解されることなのですが、こうした古代のユダヤ教的要素は今日のミサの奉献文の中にも見い出されます。

それでは、奉献文を構成する次の部分について今から順に考察していきます。

1) 叙唱

2) 感謝の讃歌 Sanctus

3) 聖霊の働きを求める祈りEpiclesis

4) 聖体制定の叙述/聖別

5) 「信仰の神秘」

6) 記念Anamnesis、奉献、取り次ぎ、栄唱

叙唱の意味

奉献文の叙唱は3部構成の対句とともに始まりますが、それは少なくとも3世紀から教会で唱えられてきたものです。

(司)Dominus vobiscum. 主はみなさんとともに。

(会)Et cum spiritu tuo. またあなたの霊とともに。

(司)Sursum corda. 心を上にあげよ。

(会)Habemus ad Dominum. 私たちは主に向けています。

(司)Gratias agamus Domino Deo nostro. 私たちの神である主に感謝しましょう。

(会)Dignum et iustum est. それはふさわしく正しいことです。

この対句は、歴史上、聖ヒッポリトスの奉献文(215年ごろ)の中で初めて見出されるものです。それから18世紀もの時を経た現在、初代教会のキリスト信者とひとつになって、私たちは継続的に同じことばを奉献文の初めに唱えているのです。

主はみなさんとともに

私たちは、以前からずっと始めの対句(「主はみなさんとともに・・・またあなたの霊とともに」)を耳にしてきました。それは、ミサを始める開祭の儀や福音朗読の直前で用いられていました。第2部では、聖書の中に見出されるこれと同じ挨拶が、困難極まりない重大な使命に神によって招かれた人々に宛てて用いられているのを確認しました。彼らが自分たちの責務を遂行するには、いつも共にいて下さる主を必要としていました。この点で、私たちがミサの中でとりわけ神聖な部分、すなわち奉献文を始めるとき、この挨拶が復唱されることは相応しいことです。司祭と会衆は共に、ミサでささげられる神聖ないけにえの神秘に与る支度として、共にいて下さる主を必要とするのです。

心を上にあげよ

次に、司祭は「心を上にあげよ」(ラテン語ではSursum corda)と言います。この祈りは、エレミヤの哀歌に見られる類似する勧告「天におられる神に向かい、私たちの心も手も挙げよう」(哀3:41)を彷彿とさせます。しかし、私たちの心を「挙げる」とは一体どういう意味なのでしょうか。

聖書において、人間の考えや感情や行動は人格から生まれ出て来るのですが、心はその人格の内奥の中心です。人が意図したことに向かっていくときは、いつもそこに人間の心が作用しています。それゆえ、ミサで司祭が「心を上にあげよ」と言うとき、これから展開して行こうとしていることに、全神経を集中して注意を払うよう私たちに強く求めているのです。これは、あらゆる心配事を脇に置くように、また奉献文において展開していることの崇高さに、私たちの思いや望みや感情、つまり私たちの心を集中させるようにとの注意喚起です。

この要求は、聖パウロがコロサイの信者に宛てたことばを思い出ださせてくれます。「あなたがたは、キリストと共に復活させられたのですから、上にあるものを求めなさい。そこでは、キリストが神の右の座に着いておられます。上にあるものに心を留め、地上のものに心を引かれないようにしなさい。」(コロ3:1-2)ちょうどパウロがコロサイの信者に「キリストがおられる上にあるもの」を探し求めるよう招かれたのと同様に、私たちも全存在を天にあるものに向けていくように招かれています。なぜなら、それはその天にキリストがおられるからです。そして、そここそが奉献文において私たちが赴くところなのです。

細心の注意

北アフリカの教父であった聖チプリアヌス(258年没)は、いかにこの祈りが、私たちの注意をこの世の雑念から引き離し、奉献文で行われている荘厳な儀式に心を集中させるように私たちを導いているか説明しています。

立って祈る時は、愛する兄弟よ、私たちは全身全霊で祈りに向き合わねばなりません。世俗にまみれた思いは過ぎ行くままに任せ、私たちの心を、ただ祈りのために傾けようではありませんか。なぜなら、司祭が奉献文の前の叙唱において、「心を上にあげよ」と喚起し、これに人々は「私たちは(それを)主に向けています」と応えて祈りの準備を整えるのですが、そうすることで司祭もまた、主以外の何ものにも心を向けないことを心に刻み付けるのです。[ⅰ]

別の教父、エルサレムの聖キュリロス(チリロ)も同じ点を指摘し、信じる者たちにこの時の重大性に注意を払うように促しました。

心を上にあげよ:この崇高な時に際して、私たちの心を神へと高く上げなければなりません。うかつにも地上のことに、地上の心配事に心を落としてしまわないように気を付けなければなりません。ミサに献身している司祭は、その全身全霊をもって、この時ばかりは世俗の懸念や雑事を脇に置いて、人々を愛してやまない天におられる神に、私たちの心を向けるよう私たちに勧告しているのです・・・心を上にあげながらも世俗の関心事に気を取られてしまうような心など持たぬようにしようではありませんか。[ⅱ]

続いてキュリロスは、主に気を配ることは私たちが常に為すべき事であっても、私たちは堕落することもある弱い存在であるので、そうすることは難しいことだと認めています。そうであるにしても、もし最高に専心して、私たちが神に細心の注意を払う時間があるというのであれば、それは今この奉献文の時なのです。「私たちは、もちろん常に神のことを思わなければなりませんが、人間の脆さゆえに、それは不可能なことでしょう。しかし、この神聖な時だけは、少なくとも私たちの心は神とともにあるべきなのです。」[ⅲ]

大いなる感謝

最後の典礼的対句において、司祭は「私たちの主なる神に感謝をささげましょう・・・」と言います。私たちはすでに栄光の賛歌(「感謝をささげます・・・」)と聖書朗読の応答(「神に感謝・・・」)に見てきたように、感謝は、神の慈しみと私たちの人生における神の救いの業に対する共通した聖書的応答です。主に感謝するように私たちを促す祭司は、詩編に見出される同じ勧めの言葉を繰り返します。「主に感謝せよ。主は慈しみ深く・・・」(詩136:1-3; また詩107:8, 15, 21, 31も参照)と。ユダヤ教の慣習では、感謝とは、創造主に対して私たちが実際にささげることのできる唯一のものなのですが、実のところ創造主には感謝されることなどないのです。

同じように聖パウロもキリスト信者の生活は、感謝の祈りによって特徴づけられるべきだと教えています。私たちは、「あふれるばかりに感謝」(コロ2:7)すべきであり、全ての行いにおいて(コロ3:17)、また「どんなことにも」(1 テサ5:18; フィリ4:6を参照)、特に賛美において(1コリ14:16-19; エフェ5:19-20; コロ3:16を参照)感謝すべきなのです。

感謝の祈りをささげる聖書的な慣例に従って、司祭は私たちを「私たちの神なる主に感謝する」ように招きます。しかも、ミサのこの時点で、私たちには感謝することがたくさんあります。古代イスラエル人たちは敵から救い出されたことで主に感謝したように、御子を遣わして罪や悪魔から救ってくださるがゆえに、今、私たちも神に感謝すべきなのです。キリストの死と復活である贖いの行為が、このミサにおいて私たちに実現しようとしているのであり、私たちはそれに対して謙って感謝を表すのです。

また、今まさに私たちの間で起ころうとしている奇跡にも感謝しなければなりません。祭壇にささげられたパンとぶどう酒が変化して、イエスの御体と御血になろうとしているからです。私たちの主であり王である方は、そこに真に現存される聖体のうちに、すぐさま私たちとともにおられることになります。私たちの教会が神の存在の宿られる新しい至聖所のようになるにつれ、私たちの心は感謝で満たされていくでしょう。私たちがそこに近づいて行けるとは、なんと畏るべき特権でしょうか。私たちは、古代イスラエルの人々のように、神が住まわれる神殿に賛美と感謝の喜びの詩編とともに近づいて行けるのです。事実、私たちは、巡礼者たちがエルサレムに近づいたときに彼らが耳にした詩編作者のことばの響き「み前に進み、感謝をささげよう」(詩95:2)や「感謝の歌を歌って主の門に入ろう」(詩100:4)を、司祭が「私たちの神である主に(賛美と)感謝をささげましょう」と教示するときに耳にすることになります。

ミサのこの時には感謝すべきことがたくさんあります。それゆえ、私たちの前で今まさに起ころうとしている神秘に対して、唯一の相応しい応答は感謝であるということは間違いありません。主に感謝するようにとの司祭の招きに答えて、私たちは「それはふさわしく正しいことです」(ラテン語でDignum et iustum est)と言うのです。

叙唱

主に感謝するように私たちを招いた後、司祭は直ちに感謝の祈りにおいて神に語りかけます。その起句は御父に宛てられていて、私たちが聖書に一貫して見てきたこと、すなわち主に感謝することは、神の民の本分であることを表現しています。例えば、ある叙唱は、「まことに聖なる父、全能永遠の神である主よ、いつどこでも、あなたに感謝をささげることは、まことにふさわしく正しいこと、それこそ私たちにとって当然の務めであり救いです」 と始まります。[ⅳ]しかし、司祭はこの祈りを自分の為にささげているのではありません。司祭は、自分と一緒になって神に感謝をささげたいという自分たちの望みを今まさに表現した会衆に代わってこの祈りをささげているのです。それで、彼らは神に感謝と賛美を捧げることは「ふさわしく正しいことです」と言うのです。聖ヨハネ・クリゾストモは、(司教として自らが思い描く)司祭がいかにこの祈りの中で会衆を代表しているかを特筆しながら、この点を指摘しています。「感謝をささげること(エウカリスチア)を共同で行うのは正しくふさわしいことです。感謝をささげるのは、司祭だけではなく、会衆全員が行うことなのです。司祭が祈りを唱え始めると、信者は続いてこう言って同意します。『それは正しくふさわしいことです』と。その後、司祭は感謝のわざ、すなわちエウカリスチアを始めるのです。」 [ⅴ]

叙唱は、旧約聖書の詩編に見られる感謝の様式を踏襲しています。一般的に感謝は、神の創造のみ業の賜物(詩136:4-9)、民の生活の日々の糧(詩67:6-7)、驚くべきみ業(詩75:1)、そして救いのみ業(詩35:18)に対してささげられました。この類の詩編では、主が特別な方法で人間を救って下さったことに対して、それが癒しであるにしても(詩30, 116)、敵からの救いであるにしても(詩 18, 92, 118,138)、あるいは困難からの解放であるにしても(詩66:14)、神の民は感謝をもってそれに答えました。詩編作者は自分の試練といかに神がそれから自分を救ってくれたかを物語っていますが、それが賛美と感謝の根拠になっています。

この形式が詩編136に見受けられます。この詩編は、詩編作者が創造の驚くべきみ業のゆえに、つまり大地と水と星と太陽と月を造ったがゆえに(詩136:4-9)神に感謝することから始まります。それから、この詩編はイスラエルの歴史における神の救いのみ業を物語ることへと移行します。つまり、イスラエルの民をエジプトから連れ出し、紅海を分け、ファラオを海の水の中に飲み込ませ、イスラエルの民を荒れ野を通らせて導き、そして遂にイスラエルの敵を打ち負かしたことを語っているのです。次に、詩編作者は、かつて自分たちの先祖を救われた同じ神が、現在に至っては、神の民を解放するためにいかに働きかけられたかということをも高らかに語っています。自分たちの先祖をエジプトから解放した同じ神はまた、「低くされたわたしたちを御心に留められ」、「敵からわたしたちを奪い返し」(詩136:23-24)ました。それゆえ、詩編作者とともに集うその共同体には、感謝すべき大きな理由があるのです。ご自分の民に対する神の愛は、歴史の中で終始一貫して変わることはありませんでした。神は、出エジプトの時代から現在に至るまで、ご自分の民にずっと忠実でした。詩編作者は次のように結びます。「天にいます神に感謝せよ。慈しみはとこしえに(変わることはない)」(詩136:26)と。

奉献文は、この聖書的な形式を踏襲しています。いにしえの詩編作者たちのように、私たちにも感謝すべきことがたくさんあるからです。詩編 136のように、奉献文は救いの歴史の中で神がなされた救いの驚くべきみ業を語ります。その語り口には多様な形式があり、それゆえ叙唱にはいくつかの選択肢があります。この祈願の幾つかの形式は、天地創造のみ業のゆえに神に感謝をささげています。他の形式では、祝祭日や典礼季節にも依りますが、キリストの救いのみ業という特定の側面が強調されます。例えば、降誕節には、司祭は神が人となられたことに感謝します。聖週間には、いかにイエスがサタンに打ち勝つ時が近づいているかに触れます。復活節には、キリストが私たちのために永遠の命を勝ち取られたことを神に感謝します。しかし、これらの祈りは全て、神の救いの計画の真髄について、つまりキリストの命を与える死と復活ゆえに神に感謝することに焦点を当てています。

(i) 聖チプリアヌス『主の祈りについて De dominica oratione』c. 31参照。これについてはThomas CreanがThe Mass and the Saints, pp. 93-94で英訳し引用しています。

(ii, iii) エルサレムの聖キュリロス『洗礼志願者のための秘儀教話 Catecheses Mystagogicae』5, 4-5を参照。Pius Parschが著書The Liturgy of the Massのp. 216に英訳して引用しています。

(iv) ラテン語規範版では、Vere dignum et iustum est, aquum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere: Domine, sancte Pater, omnipotens aterne Deusとなっています。

(v) 聖ヨハネ・クリゾストモ 『コリントの信者への第二の手紙注解18:3』(In epistulam II ad Corinthios, 18:3; PG 61 527)、A. G. Martimortが著書The Sign of the New Covenantのp. 170で英訳して引用しています。また、「世界代表司教会議 第11回通常総会 提題解説」36項で同箇所が引用されています。

- 感謝の賛歌Sanctus「聖なる、聖なる、聖なる主よ」

-

東京教区司祭 田中昇

私たちは、この祈りに促されて、聖体祭儀において現実に起こっていることを天使の視点で見ることができるようになります。起句である「聖なる、聖なる、聖なる主よ」によって、私たちはすぐさま霊的に天に引き上げられます。これはイザヤ書6章3節に由来するもので、この箇所において預言者イザヤは天の王が神の玉座に座しておられる幻を見ています。そのとき、王の威厳が厳かに現れ、天のみ使いたちがその方を崇めています。

私たちは、この祈りに促されて、聖体祭儀において現実に起こっていることを天使の視点で見ることができるようになります。起句である「聖なる、聖なる、聖なる主よ」によって、私たちはすぐさま霊的に天に引き上げられます。これはイザヤ書6章3節に由来するもので、この箇所において預言者イザヤは天の王が神の玉座に座しておられる幻を見ています。そのとき、王の威厳が厳かに現れ、天のみ使いたちがその方を崇めています。

イザヤは、「高く天にある御座に主が座しておられ、その衣の裾が神殿いっぱいに広がっていた」(イザ6:1)のを見たと伝えています。イザヤは、主の上に、六つの翼を持つ天使、「燃えているものたち」を意味するセラフィムを見ました。この特異な呼称は、この天使たちが非常に神に近い存在であるため、神の輝きを放っていることをほのめかしています。そうではあっても、このような天使的存在でさえ非常に畏れかしこみつつ神の臨在の前にあるのです。彼らは、神の満ち溢れる栄光からあえて目を背けて顔を覆い(イザ6:2)、お互いに呼び交わし、喜びに狂気して賛美の歌を次のように唱えます。

「聖なる、聖なる、聖なる万軍の主。主の栄光は、地を全て覆う。」(イザ6:3)

ここで「聖なる」という語が三度繰り返されていますが、それはヘブライ語においては最上級の強調形です。それゆえセラフィムは、全き聖なる方であり、全ての神々を超える唯一の神である主を歓呼のうちに讃えています。また、「主の栄光は地を全て覆う」と歌いながら、被造物の至るところに示されるその威光のゆえに神を賛美しています(詩8:1; 19:1-6; 24:1-3を参照)。

この天使の賛美の歌は劇的な効果を持っています。彼らが歌うとき、神殿の敷居は揺れ動き、その内部は煙で満たされます。イザヤは、当然のことながら畏れおののきます。イザヤは、自分が神の聖なる臨在に立ち会うには取るに足らない存在だと理解しつつ、「災いだ。わたしは滅ぼされる。わたしは汚れた唇の者。・・・しかも、わたしの目は、王なる万軍の主を仰ぎ見た」(イザ6:5)と言います。

天使たちとともに歌う

新約聖書において、聖ヨハネがこれと同じ体験をしました。ヨハネは主の日に霊に満たされて(黙1:10)、我を忘れさせる天上の典礼の幻を見ました。ヨハネは栄光に輝く人の子イエスを見て、恐れながら「わたしは、その方を見ると、その足もとに倒れて死んだようになった」(黙1:17)と言ってイザヤと同様の反応をしています。また再び、イザヤのように、ヨハネは神の玉座のみ前で同じ賛美の歌を歌う六つの翼をもった天使のような生き物を見ています。「聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、全能者である神、主、かつておられ、今おられ、やがて来られる方」(黙4:8)と。全世界に現された栄光のゆえに、セラフィムが神を賛美したというイザヤの説明を思い出させて、ヨハネは、その創造のみ業ゆえに神を賛美しながら、いかに「二十四人の長老」が神の玉座の前にひれ伏して歌っているかを次のように伝えています。

新約聖書において、聖ヨハネがこれと同じ体験をしました。ヨハネは主の日に霊に満たされて(黙1:10)、我を忘れさせる天上の典礼の幻を見ました。ヨハネは栄光に輝く人の子イエスを見て、恐れながら「わたしは、その方を見ると、その足もとに倒れて死んだようになった」(黙1:17)と言ってイザヤと同様の反応をしています。また再び、イザヤのように、ヨハネは神の玉座のみ前で同じ賛美の歌を歌う六つの翼をもった天使のような生き物を見ています。「聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、全能者である神、主、かつておられ、今おられ、やがて来られる方」(黙4:8)と。全世界に現された栄光のゆえに、セラフィムが神を賛美したというイザヤの説明を思い出させて、ヨハネは、その創造のみ業ゆえに神を賛美しながら、いかに「二十四人の長老」が神の玉座の前にひれ伏して歌っているかを次のように伝えています。

「主よ、わたしたちの神よ、

「主よ、わたしたちの神よ、

あなたこそ、栄光と誉れと力とを受けるにふさわしい方。

あなたは万物を造られ、御心によって万物は存在し、

また創造されたからです。」(黙4:11)

こうした背景を念頭に置くと、私たちがミサで「聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、万軍の神なる主・・・」と言うときに、それが何を意味しているかのか、より明確になるはずです。私たちは、天使たちや聖なる人々とともに声を合わせて、喜びの賛美をささげているのです。ですから、ミサ中のまさにこの時に、私たちも天使、聖人たちと同じようにすることはいかに相応しいことでしょうか。聖体祭儀において、私たちはイザヤや聖ヨハネのようになって、天上の典礼の域に達するのです。[ⅰ] 天使たちが歌ったとき、地が揺れ動き、神殿を煙で満たした幻の中でイザヤが見たのと同じ天の玉座に、私たちも神秘的に入っていくのです。この預言者も使徒も、ともに自分は畏るべきしるしを見るには取るに足りない者であると感じていましたし、セラフィムでさえも、神の栄光のみ前を飛び交っているときに、あえて顔を覆う必要性を感じていました。彼らのように、私たちは今、祭壇の上で現存しようとしておられる王の中の王、全き聖なる神である主に出会うために備えます。この賛歌を歌った後、私たちが畏敬の念を持って跪くのも道理にかなったことです。

「感謝の讃歌」Sanctus(「聖なる」を表すラテン語)として知られているこの祈りの後半で、私たちは、イエスがエルサレムに行列して入城した際に、彼を歓迎して群衆が用いたことば、「ホザンナ」(Hosanna)と「主の名において来られる方に祝福あれ」(Benedictus qui venit in nomine Domini)を繰り返します。この二つの表現は詩編118に由来するのですが、この詩編は、もともと巡礼の詩編で主要な祭の折に神殿に向かう道すがら唱えられていたものです。「ホザンナ」は「私たちを救って下さい」を意味するヘブライ語の音訳で、典礼的な礼拝において賛美の表現になりました。「主の名において来られる方」の上に願う祝福は、普通、神殿にやって来る巡礼者たちの上に祈り求められました。「枝の主日」として知られる日に、会衆は、主の名において来られる方、言い換えれば、神に等しく、神に代わって働きかけられる方であるイエスを迎えるために、この表現を用いました。

ですから、聖体祭儀のこの時点で、この表現を繰り返して口にすることは、いかにも相応しいことなのです。エルサレムの群集が、詩編118に起源を持つこの表現によって、イエスを聖なる町に迎え入れたように、私たちも自分たちの教会にイエスを迎え入れるのです。なぜなら、イエスご自身が、祭壇上の聖体のうちに、今まさに現存なさろうとしておられるからです。

聖霊の働きを求める祈りEpiclesis 古代ユダヤ人の食卓の祈りにおける杯の祝福は、神がメシアをイスラエルに遣わして、ダビデの王国を再建して下さるようにとひたすら願う祈りを含んでいることを、私たちは既に見ました。至極当然のことながら、初期キリスト者たちは、これと同じ懇願を奉献文に含めました。Epiclesis[ⅱ]と呼ばれる聖霊の働きを求める祈りにおいて、司祭は、御父が聖霊を遣わして、パンとぶどう酒のささげものが私たちの主の御体と御血になるように祈ります。古代ユダヤ人たちがメシアを遣わして下さるよう神に切に願ったように、今ミサの中で、司祭は、パンとぶどう酒の形色のもとにメシアであり王である方が再び現存されますようにと次のように祈ります。「それゆえ私たちはお願いします。あなたの聖霊の露を滴らせ、これらの捧げものを聖なるものにして下さい。私たちのために、私たちの主イエス・キリストの御体と御血になりますように。」(第二奉献文)[ⅲ] または、「それゆえ主よ、私たちは心から切にあなたにこの願いを捧げます。同じ聖霊によって、私たちが聖なるものとなるようにあなたにお捧げしたこれらの供え物を、ふさわしいものに聖化して下さい。それらが、あなたの御子、私たちの主イエス・キリストの御体と御血になりますように。」(第三奉献文)[ⅳ]

これとは別に、聖体制定の叙述の後に続くもう一つのエピクレーシスがあります。それは、古代ユダヤ教の種々の祈りの中で唱えられたもう一つの懇願、つまりダビデの家の再建を切に願うことと関係しています。ちょうどメシアが、再建されたダビデの王国で神の民を一つにしてくれるようにと多くのユダヤ人たちが期待したように、私たちは、聖体祭儀において私たちのところにやって来られるメシアが自分たちをその教会の中でもっと強固に皆を一つにしてくれるにちがいないと確信して願うのです。それゆえ司祭は、聖霊に依り頼み、より大きな交わりに与る人々を全て聖体が引き寄せてくれるようにと次のように祈ります。「私たちが、あなたの御子の御体と御血によって養われ、その聖霊に満たされて、キリストの内にあって、一つの体、一つの霊となりますように。」(第三奉献文)[ⅴ] 同様に、他の奉献文においても、司祭は、聖体祭儀の中でキリストの唯一の体に与る私たちが、「一つに結ばれますように」(第二奉献文)[ⅵ] 、あるいは「一つの体に集められますように」(第四奉献文)[ⅶ]と切に願います。

1 CCE 1139を参照。

2 Epiclesisはギリシア語で「あるものの上に(神の助けなどを)呼び求めること」を意味します。以後、エピクレーシスと表記します。

3 ラテン語規範版では、Hac ergo dona, quasumus, Spiritus tui rore sanctifica, ut nobis Corpus et Sanguis fiant Domini nostri Iesu Christi.となっています。

4 ラテン語規範版では、Supplices ergo te, Domine, deprecamur, ut hac munera, qua tibi sacranda detulimus, eodem Spiritu sanctificare digneris,ut Corpus et Sanguis fiant Filii tui Domini nostri Iesu Christi.となっています。

5ラテン語規範版では、Concede, ut qui Corpore et Sanguine Filii tui reficimur, Spiritu eius Sancto repleti, unum corpus et unus spiritus inveniamur in Christo. となっています。

6 ラテン語規範版では、“congregemur in unum”となっています。

7 ラテン語規範版では、“in unum corpus …… congregati”となっています。

- 聖体制定の叙述と聖別

-

東京教区司祭 田中昇

カトリック信者の中には、司祭が口にするイエスの聖体の制定のことばは、あまりに聞き慣れているという人もいるかもしれません。私たちの中には、子供の頃からミサの度に繰り返されているこれらのこのことばを何百回となく聞いたと言う人もいます。いつものことだと嫌気が差したり、日課のように受け止めている人さえいるかもしれません。

カトリック信者の中には、司祭が口にするイエスの聖体の制定のことばは、あまりに聞き慣れているという人もいるかもしれません。私たちの中には、子供の頃からミサの度に繰り返されているこれらのこのことばを何百回となく聞いたと言う人もいます。いつものことだと嫌気が差したり、日課のように受け止めている人さえいるかもしれません。

しかし、私たちがこれらのことばを以前に一度も聞いたことがなかったとしたらどうでしょうか。私たちが、最後の晩さんのときにいたペトロやヤコブあるいは他の使徒たちの一人だとしたらどうでしょうか。私たちにとって、これらのことばはどんな意味を持つのでしょうか。

しかし、私たちがこれらのことばを以前に一度も聞いたことがなかったとしたらどうでしょうか。私たちが、最後の晩さんのときにいたペトロやヤコブあるいは他の使徒たちの一人だとしたらどうでしょうか。私たちにとって、これらのことばはどんな意味を持つのでしょうか。

この聖なることばの十全的な意味を理解するために、ユダヤ教の過越祭を背景にそれらを聞くことが重要です。聖体制定の経緯を語る福音書は、最後の晩餐が過越の食事 ―― すなわち神がイスラエルをエジプトから解放したあの夜の出来事を起源とする、イスラエルの歴史を通して祝われる祭礼(マタ2619; マコ1416; ルカ2213) ―― という脈絡の中でおこなわれたことを私たちに語ってくれます。最初の過越のとき、神は、傷のない小羊をいけにえとしてささげ、それを食べ、その小羊の血を戸口の柱にしるしとして塗るように指示しました。この儀式に与った家族は命を救われましたが、しかしそのとき、エジプト人の初子は十番目の災いによって死んでしまいました。それから毎年、後のイスラエルの民は、その最初の過越の話を繰り返し語り、再びいけにえの小羊を食べて繰り返し過越の食事を行って来ました。

そしてさらに最も意義深いことは、イスラエルの民が毎年祝う過越祭(出1214を参照)を典礼的な「記念」(ギリシア語で「アナムネーシス」anamnesis)として祝ったということです。このことは、古代のユダヤ人たちにとって、過去の出来事を思い起こすこと以上の意味を含んでいます。過越祭のような記念日は、たとえばアメリカ人たちが単に自分たちの国の建国を思い起こす7月4日のような現代の休日とは全く異なったものでした。聖書で言う「記念」において、過去とは、ただ単に思い起こされるだけのものではなく、追体験されるものでもありました。過去の出来事は、祭礼を祝っているイスラエルの人たちに神秘的な仕方で現在化されました。このようなわけで、イエスの時代のユダヤ人たちは、過越祭を祝うとき、最初の過越が「記念」として自分たちに現在化されていると信じていました。実際、後のユダヤ教のラビたちの過越についての記述によれば、ユダヤ人がその祭を祝うとき、まるでエジプトから脱出した世代の偉大な祖先たちと共に、エジプトから歩いて脱出しているかのようであったと語っています。[ⅰ]『カトリック教会のカテキズム』にも、これと同じことが指摘されています。

記念とは、聖書的には、過去の出来事を単に想起することではなく、神が人間のために行われた偉大なわざを宣言することを意味します。これらの出来事を祝う典礼祭儀の中で、出来事は何らかの形で現存し、現在化されます。イスラエル人たちは、エジプトからの解放を記念する過越祭を行うたびに、それによって自分たちの生活が活性化できるように、解放の出来事が信者たちの記憶の中によみがえってくる、と理解しています。[ⅱ]

このように最初の過越の出来事が継承されていたがゆえに、各々の新しい世代は、支配者への隷属から解放されたことの起源となるこの出来事に霊的に参与できたのかもしれません。こうして毎年行われる過越祭は、世代から世代へ一貫して継承され、連帯性を陶冶していきました。全てのイスラエル人は過越祭に参与し、皆がエジプトでの奴隷状態から救われてきたのです。そして、皆が契約による唯一の神の家族として結ばれました。

ミサはいけにえであるのか