- 1. フルダ号に乗った宣教師たち

-

1925年(大正14)12月12日にドイツのハンブルグを出航したドイツ貨客船FULDA「フルダ」号は、イタリアのジェノヴァでサレジオ会第一回日本宣教師9名を乗せた。同年12月29日のことである。サレジオ会宣教師派遣50周年を記念するこの年、奇しくも教会では聖年が祝われ、教皇ピオ11世を筆頭に教会全体が宣教熱に沸いていた。

この宣教師団の団長であったイタリア人司祭ヴィンチェンツォ・チマッティ神父と、その一員であったアントニオ・カヴォリ神父は、後に宮崎カリタス修道女会を創立することになる。

45日間に及ぶ船上生活は快適とは言い難いものであったようだが、チマッティ神父の手紙によれば、彼らは細かく時間割を定めて生活を引き締め、典礼暦に合わせて荘厳に祝日を祝い、サレジオ会的快活さで船の中に楽しい雰囲気を醸し出していたということである。

また、船上の出来事の中で特筆すべきは、上原専禄氏(後に一橋大学総長となる)との出会いである。ウィーン大学で勉学を修め、日本への帰途にあった彼は、日本語をまったく知らない宣教師たちに、自ら日本語の手ほどきを申し出て、航海中、毎日2時間の授業を受け持ってくださった。日本人第一号の恩人である。

宣教師たちが日本へ出発する日の朝、ドン・ボスコの部屋でミサをたてたサレジオ会総長リナルディ神父は、「人々の心に入り込む唯一の手段は愛徳である」という言葉を彼らに贈った。このことについてカヴォリ神父は『回想録』に次のように記している。「私は総長のこの言葉を大切なあずかりものとして受け、いつも心に留めておきました。やがてこの言葉は私の生活と活動を支えるものとなったのです。」

船上で、創立者たちは何を思いながら、眼前に果てしなく広がる海を眺めていたのであろうか。これまで自分の歩んできた道にいつも神の導きがあったことを実感しながら一つ一つの出来事を思い巡らし、まだ見ぬ日本の人々に神の愛を告げ知らせる聖なる使命に燃えて、リナルディ師の言葉を反芻していたのではないだろうか。

日本に向かう宣教師たち

未来の夢を神にたくし

ひたすら祈るカヴォリ神父

胸の鼓動を感じながら ♪

歌「海を こえ 時をこえ」より

- 2. 日本到着(門司から長崎へ)

-

45日間におよぶ長い船旅を終えて、宣教師たちが日本の土を踏んだのは、1926年2月8日であった。門司に上陸し、パリ外国宣教会のマルタン神父の出迎えを受けた。マルタン神父の助けによって税関の手続きを済ませ、門司のカトリック教会へと案内された。

チマッティ神父は、自己の長上であったサレジオ会総長リナルディ神父に宛てて次のような手紙を送っている。 「2月8日 朝8時 [ 門司港に上陸 ] ついに門司港に入港しました。太陽に照らされる素晴らしい景色を、濃霧が瞬間的に遮ったりしますが、まもなく霧が晴れ、うっとりと眺める目に、美しく輝く陸が見えてきました。言葉で描くよりも、想像していただいたほうがいいでしょう。陽の光に輝き、雪に覆われてそびえ立つ真っ白な山々、生い茂った木々に包まれた島々、壮大な光景が現れてきます。神に感謝! 日本ばんざい! でも、急に不安に襲われました。『これからどうなるのだろうか。もし、出迎えもなく、誰も助けに来てくれなかったら・・・』 しかし、リナルディ神父様、信じてください。この旅行中ほど、子供のような単純さで、神のみ腕に自分を任せたことはありませんでした。」

実際、そんな不安も束の間。長崎司教から送られたマルタン神父様が出迎えてくれたのだった。一行は初めて日本の家屋に入り、皆、靴を脱いだ。きれいに飾られた祭壇の前に進み、感動のあまり、一同はテ・デウムを歌い、迎えてくれた日本の地に感謝の気持ちをもって接吻した。

当時、九州全体は長崎教区に属していた。そのため、門司港に上陸したその日の晩、一行はコンバーズ司教を表敬訪問するため船の長旅の疲れもよそに三等車に乗って長崎へと向かった

まず、司教館に案内され、コンバーズ司教の歓迎を受けた。司教は父親のように一行を迎え、大きな喜びと感謝を表してくださった。そして、荷物が宮崎に着くまで自分の所に留まるようにしてくださり、その間、長崎の教会を見学させ、聖書翻訳で有名なラゲ神父の指導の下で日本語や難しい日本の布教についての手ほどきを受けられるようにしてくださった。こうして、学び、観察しながら2月15日まで非常に有意義な日々を過ごした。その後、一行は目的地である宮崎へ向かうことになる。

“おお、聖フランシスコ・ザビエルと多くの宣教師たちの使徒的活動によって聖とされ、数多くの殉教者の地に潤された日本よ!”(長崎に向かう汽車の中で…チマッティ神父の言葉)

『チマッティの神父の手紙 日本との出会い』(ガエタノ・コンプリ編・訳 ドン・ボスコ社 2003)を参考・引用。 - 3. 約束の地 宮崎へ

-

1926年2月16日午前11時頃、チマッティ神父を団長とする宣教団の一行は、宣教活動の拠点となる宮崎市に到着した。パリ外国宣教会ボネカーザ神父(宮崎教会主任司祭)をはじめ、宮崎教会信徒のグループは、宮崎駅まで人力車で出迎えに来ていた。すでに新聞で報じられていたため、宮崎駅から宮崎教会までの沿道には外国人を見ようとする人びとがつめかけていた。一行は「万歳、万歳」の歓呼の中を一人ずつ人力車に乗せられて、市民の好奇のまなざしの中を教会まで進んだのである。

宮崎教会はきれいな日本式の木造建ての教会で、その中には、日本の聖母(殉教者の元后、キリスト信者の扶助者聖母の称号で呼ばれている)が置かれてあり、宣教団は深い喜びと感動の中で聖母像の前で自分を捧げて熱心な祈りを捧げるのだった。「神に感謝!」早速、ボネカーザ神父と伝道士の安部氏は、サレジオ会の宣教師たちに、日本語の勉強と日本の独得の生活様式について指導を始めた。日本語しかわからない安部氏と、フランス語で訳してくれるボネカーゼ神父のもとで、小学校の国語の教科書を使っての勉強は、宣教師たちにとって大きな犠牲であった。カヴォリ神父は、気候、食事、言葉の問題で苦労が重なり、体調を崩すほどだった。それは、他の兄弟たちにとっても同じだった。チマッティ神父はこう述べている。「貧困、窮屈、犠牲のうちに、かくれた準備期間の生活を開始する。私たちが自分の任務を最後まで遂行するよう神の助けがありますように。」

ここで、9名の宣教師団の中から団長のチマッティ神父、カヴォリ神父、そして、リビアベッラ神父について紹介しよう。

チマッティ神父

46才で来日。1935年、宮崎は「知牧区」に昇格し、初代教区長となる。1937年、日本サレジオ管区が設立され、初代管区長となる。1965年86才で神に召されるまで、心から日本を愛し、宣教師として活動を続けた。その類稀な音楽の才能から、生涯900曲以上も作曲し、日本各地で演奏活動を行った。また、農学部で自然科学の博士号を修得したチマッティ神父は、一生の間、自然に対して深い関心を示した。師にとって、「自然は神に創造されたものであり、それを通して神の知恵と愛を悟ることができる」と言っていた。チマッティ神父は日本の文化や考え方に深い尊敬と理解を示し、多くの人びとの心を勝ち取ることができた。その生涯は、神への想いと、人々に捧げられたものだった。

カヴォリ神父

イタリアのリミニ教区の司祭であったアントニオ・カヴォリ神父は、第一次世界大戦で従軍司祭の経験を経た後サレジオ会に入会。37才で来日。宮崎教会において、初めは主任司祭のチマッティ神父の助手として、後には主任司祭として、社会の中で最も貧しく小さな人々に愛の手を差し伸べる教会活動を活性化。身寄りのない老人や子どもたちのための総合福祉施設「救護院」(後の「カリタスの園」)を設立。その後、1937年、上長であったチマッティ神父の勧めに従って「宮崎カリタス修道女会」を創立。1972年11月22日、84才で神に召されるまで会員の養成と霊魂の救いのために働いた。

リビアベッラ神父

29才で来日。7年後カヴォリ神父が始めた救護院の副院長として就任し、救護院(当時の福祉施設)のために2年間のイタリア募金旅行に出かけたこともある。彼は創立当時からカリタス会をずっと見守ってくださった方である。第一回宣教師団の最後の証人となった彼は、1982年に86才で亡くなるまで日本人の霊魂の救いのために働いた。 - 4. 宮崎教会着任 ~パリ外国宣教会からサレジオ会へ~

-

1926年2月、サレジオ会員たちが宮崎に到着した当時、宮崎教会の主任司祭はパリ外国宣教会のボンカズ神父であった。彼と、伝道士の安部氏は、小学校の国語の教科書を使っての日本語の勉強と、日本独特の生活様式についての指導をサレジオ会員たちにしてくれた。しかし、日本語の勉強は困難を極めた。当時、チマッティ神父はすでに46歳、カヴォリ神父は37歳になっており、気候、食事、言葉の違いによるストレスからか、体調を崩す者もあった。それでも彼らは、サレジオ会独特のやり方で宣教活動をはじめるのであった。そして一年が経過した1927年2月1日、サレジオ会がパリ外国宣教会の手から正式に宮崎教会を受け継ぐことになった。

チマッティ神父が宮崎教会の主任司祭に着任し、カヴォリ神父は助任司祭としてチマッティ神父を助けた。また他の担当者であるグアスキーノ修道士、そして阿部氏、内野氏、泉氏の協力を得て、活発な宣教活動を展開した。

宮崎教会主任司祭就任当時のチマッティ神父の日誌には次のような初期の宣教への志と司牧活動の方針が述べられている。

「一般方針としては、サレジオ会の精神に従って働き、ドン・ボスコの教えと模範を目の前に置いて、ドン・ボスコならどうするだろうかと考え、まず自分自身の魂を大切にし、若者の世話をし、宣教活動に役立つ知識を身につけ、協力できる人と手をつなぐことにする。主の名において進むのだが、何かを変更する前に慎重に考える。」

チマッティ神父が宮崎教会の主任司祭に着任し、カヴォリ神父は助任司祭としてチマッティ神父を助けた。また他の担当者であるグアスキーノ修道士、そして阿部氏、内野氏、泉氏の協力を得て、活発な宣教活動を展開した。

宮崎教会主任司祭就任当時のチマッティ神父の日誌には次のような初期の宣教への志と司牧活動の方針が述べられている。

「一般方針としては、サレジオ会の精神に従って働き、ドン・ボスコの教えと模範を目の前に置いて、ドン・ボスコならどうするだろうかと考え、まず自分自身の魂を大切にし、若者の世話をし、宣教活動に役立つ知識を身につけ、協力できる人と手をつなぐことにする。主の名において進むのだが、何かを変更する前に慎重に考える。」 - 5. 愛の活動開始 ~宮崎教会主任司祭としての新たなチャレンジ~

-

カヴォリ神父は、宮崎教会に主任司祭として就任した。彼は、1929年9月、教会の一つのグループである「無原罪の聖母会」の女性たちにこう呼びかけた。「貧困者と病人を探して訪問してはどうでしょうか」

当時の宮崎には、多くの貧しい人、病気の人がいた。「人々の心に入り込む唯一の手段は愛徳である」という、サレジオ会総長リナルディ神父よりいただいた、派遣にあたってのはなむけの言葉が、カヴォリ神父をつき動かすのだった。

主任司祭の呼びかけに対して非常に積極的だった女性たちは、早速、訪問を開始した。彼女たちは訪問の結果、悲惨な生活と自暴自棄に陥っている人々があまりにも多いことなどを詳しく彼に報告するのだった。そんな彼女たちの顔は輝いていて、彼はその善意と病人たちに対する優しいことばかけなどを嬉しく思った。

しかし彼は、貧困にあえぐ人々を助けるためには、単なることばかけだけでは、何にもならず、聖書の言葉にある通り、寒さにふるえる人には衣類を、飢えている人には食物を与えなければならない(マタイ25・35-36参照)ことに気づいた。まず、人々の身体の健康を第一に配慮して、さらに必要な物を満たしたのち、神の愛と憐れみについて教えるようにした方がよいと考えたのだった。

カヴォリ神父は、この活動は地域の人々のために永続性があり、進歩的であると判断した。そして、いつか、本格的に女性たちを集めて、地域の人々に向けての活動を展開していくという構想を広げていくのであった。 - 6. 愛の献金22銭

-

ある日の無原罪の聖母会の集会のあと、彼は思い切って次のような提案を持ちかけた。

「今日は皆さんに相談があります。これからすばらしい仕事をしようと思いますので、皆さんに一銭ずつ・・・一銭ずつでよいのです。お金を出してもらいたいのです」と。善良な女性たちは一銭ずつ差し出した。そして、神父の手には22銭が載せられた。

貴重な宝を手にしたカヴォリ神父は、「私は神様のみ摂理を信じて、これから仕事をはじめます」と感動のあまり声をふるわせて言った。この22銭が、カリタス会の原点となる。

カヴォリ神父の意向を汲み取った教会の女性たちは、それから少しずつ食料品や古着などを持ち寄った。彼女たちの愛の奉仕が続けられていくうちに、貧しい老人や病人からこんな質問を聞くようになったのである。 「わたしにこんな贈り物をしてくれる神様というのは一体、誰なのですか? その人にお礼を言いたいのです」と。

一方、カヴォリ神父が頭の中に描いている、地域に開かれた事業の計画については、経済上の困難がつのるばかりだった。そこで、さまざまな案を練り、自ら教会バザーや小さな商いをはじめ、鉢植えのシネラリアを栽培したり、ウサギを飼育して毛皮を売ったり、またイタリアから寄付を願ってバザーを開いたりした。

彼の奮発と犠牲に対して慈しみ深い父なる神は、大きな報いを与えられ、町中で彼の評判が高まり、次第に協力者も表れるようになっていった。

田舎の1つの小さな教会ではじめられた、このささやかな活動は、今後、思いもよらない成長を遂げていくことになる。 - 7. 最初の聖体行列

-

カヴォリ神父の始める活動のエネルギー源は、徹底したご聖体に対する信心からくるといってもいいだろう。そのことは、カヴォリ神父が宮崎教会の主任司祭に就任してわずか2年目の1931年5月17日、初めて行われた聖体行列の中によく表れている。

1931年当時の日本は、軍部の台頭により、不穏な空気が漂っていた。このような状況の中でカヴォリ神父は、当時不可能だと思われていた宗教行事の一つである聖体行列を計画したのである。それも宮崎市始まって以来の大掛かりなもので、サレジオ会チマッティ神父をはじめ、多くの司祭たちの協力によって行われた。5月17日の聖体行列の前晩には、宮崎公会堂にてチマッティ神父主催の音楽会とご聖体についての講演を行った。 翌17日には、ミサを捧げた後、大阪や上海からの司教、司祭の参列もいただき、大勢の司祭、修道女、信徒、そして一般市民も加わり、800人からなる聖体行列が荘厳に行われた。大通りには1万人余りの一般市民が押し寄せ、新聞にも取り上げられ、長い間、人々の話題にのぼった。

『宮崎新聞 1931年5月17日』の記事で「・・・その光景はさながら大絵巻物の如く華麗と荘厳の言葉に尽くるであろう」と絶賛。

時は軍部がにわかに動き出した満州事変の4ヶ月前である。 カヴォリ神父はこのような状況の中にあっても、神の国を広めるために、ますます燃えるような愛をもって働いた。このような、彼の熱意と努力が実を結び、この年のクリスマスには20人の人が洗礼の恵を受けたのだった。 チマッティ神父やカヴォリ神父にとって、この喜びはどれほどであったことだろうか。 - 8. 聖体行列 N0.2

-

No.8のコンテンツ

前回の「〔7〕聖体行列」の記事の中でも触れたが、1931年5月17日に宮崎で行われた聖体行列の様子は、当日の「宮崎新聞」に掲載されている。(以下、一部抜粋)

「まず、午前8時から橘通り3丁目の教会堂において東京、大阪、長崎をはじめ遠く支那の県外来賓を始め県市各方面の名士多数参列の上、チマッチ神父及びカヲリ宣教師司祭の下に聖條、説教あり、かくて10時に至るや聖母マリアより生まれ、人類を救わんがため十字架に釘付けにされて死んだキリストの籠る聖体を奉持し、(1)十字架、(2)幼年隊、(3)日曜学校生徒、(4)天使、(5)アロイジオ会、(6)天使、(7)テレジア会、(8)処女会、(9)初聖体の児童、(10)童貞志願者、(11)外国人童貞、(12)花撒児童、(13)中等神学生、(14)天使、(15)司祭隊、(16)守護の天使、(17)侍従[女の児]香炉持、(18)侍従[男の子]、(19)香炉持、(20)聖体、(21)楽隊、(22)青年会、(23)父の会、(24)母の会の順で蜿蜒の行列は教会をあとに橘通り3丁目を進み、黒迫町1丁目に出て北進、高松通りから右に折れ、再び橘通りを南進。教会帰着するが輝く初夏の陽の下、詩の国イタリアに行われるそれと殆ど差なきクラシカルな聖体行列の一行が粛々と街を練って進む光景はさながら大絵巻物の如く華麗と荘厳の言葉に尽くるであろう。 (一部現代漢字・カナに変更)

この記事から、この行事がどれほど大規模で荘厳であったかがうかがえる。 来日して5年、サレジオ会員が宮崎教会を受け継いで4年。聖体の名のもとに、東京や大阪、そして中国からも来賓を招き、宮崎県内外からの名士たちをはじめ、1万人もの人々を集結させたサレジオ会員たちの聖体に対する深い信心と、まれにみる行動力には驚かされる。

この行列の中心はもちろん聖体であるが、上記の新聞記事に記載されている(1)~(24)のグループが行列をつくり、一般市民を含めて約800人からなっていた。

今回の写真は、「アロイジオ会」と「テレジア会」の子どもたちだと思われる。今から78年前、聖体をたたえるために、着飾って街を練り歩いた子どもたちのよろこびと興奮が伝わってくるようである。 - 9. 事業設立への夢

-

「〔6〕愛の献金22銭」の中で述べたように、カヴォリ神父と教会の女性たちによる訪問・援助活動は、1つの大きな計画の実現へと向かっていった。それは、収容施設を開設することである。カヴォリ神父は、貧しく孤独な人々、病気の人々に、ある程度の安定した生活を保障し、彼らに仕えながら、キリストの愛を伝えたいという思いにかられていった。

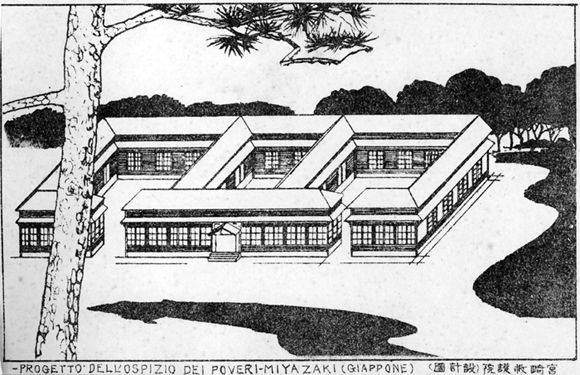

彼は、計画実現のために、少人数を収容できる程度の古い空き家を買い取ることを考えた。これはサレジオ会員や教会の信徒、一般市民の間にも知れるところとなり、皆はその考えに賛成した。経済面ではイタリアからの寄付に頼るほかにすべはなく、カヴォリ神父はイタリアの恩人たちに寄付を願い、それによって一軒の古い家を手に入れることができたのである。しかし彼は、市当局の勧めもあって、これまで考えていたものよりもさらに大きな施設を建てたいとの夢を持ちはじめた。それは、乳児、孤児、老人、その他のあらゆる階級の人々を収容できる総合施設を建てることだった。

彼はこの計画をもとに詳しい設計図を作成し、それを市役所に提出した。それはすぐに各新聞に報道された。「貧しい人びとの楽園」の建設計画が報じられたのである。カヴォリ神父は、「この計画はすべての貧しい人々にとって天国への道になるに違いない」と思い、さらに信仰を深め、神への深い信頼のうちに祈りを倍加するのであった。 - 10. 救護院設立

-

詳しい設計図に描かれた「貧しい人びとの楽園」の建築計画の実現に向けて、カヴォリ神父は一途な情熱を傾けて突き進んでいった。1932年7月には、宮崎市郊外に50アールの土地を買い求めることができた。この頃の日本は軍部が政権をにぎり、物価は急騰し、外国人に対する不信はつのるばかりで、新事業の開設など到底望めそうもない時代だった。さらに、サレジオ会総長から、「世界恐慌のために向こう3年はどこの支部も新設をひかえるように」という発表があったため、サレジオ会員たちは苦しい選択をせまられた。しかし、この計画が神のみ旨であると信じ、その成功を確信していたカヴォリ神父が、一歩もゆずらず押し通したので、サレジオ会評議会は彼の計画を受け入れ、その実施を認めることとなった。

そして、1932年12月初め頃には美しい庭園をもつ見事な建物が完成していった。それでもそれは、彼が計画していたものの一部分の建物でしかなかった。この建物は「救護院」と呼ばれ、宮崎カリタス修道女会の社会福祉事業の初穂となり、宮崎カリタス修道女会誕生のきっかけとなる。しかし、救護院は宮崎カトリック教会の付属事業としてはじまったのである。12月18日には県・市関係当局者をはじめ多数の人々の列席のもとに盛大な落成式が行われた。

この日を迎えるに先立ち、宮崎新聞は、救護院について大きく取り上げている。その記事の要約は以下のようなものであった。

救護院は10月15日に起工し、4,000円あまりで建てられた。12月18日の午前10時から、県市当局はじめ、各方面の有志150名を招いて、盛大な落成式を行うことになっている。救護院は敷地300坪にコの字形で、約100名を収容する計画になっているが、今回そのうちの第一期分が竣工したものである。眺望絶佳の地に、建坪98坪、約35名を収容する。建築は、通風採光に留意し、三畳敷が10室、四畳半敷が6室、六畳敷が3室の他、娯楽室、救護室、事務室、食堂、風呂場、炊事場、手洗い場を備えている。収容区別は、独身者を小部屋に、家族連れを大部屋とし、カトリックの洗礼を受けた係員が、朝夕、親身も及ばぬくらいに世話し、夜間は娯楽室において幻燈などを見せ、その他、いろいろの娯楽も与えるという。第二期、第三期の工事では礼拝堂も設け、人々を精神的糧によって救助する計画である。

救護については前記のように人員の制限があるので、県社会課の手によって詳細調査をし、その結果入院させるようになっているが、今のところ申し出が約20名あり、この他に目下調査中のものもあるので、やはり第一期に30名は下らないとの見当である。ツ - 11. 長船タキのこと

-

「救護院」の創設について語るとき、忘れてはいけない人物がいる。長船(おさふね)タキである。この人なくしてカヴォリ神父の事業も、また修道会も、今日の発展をみることはなかっただろう。神は長船タキを、宮崎カリタス修道女会の初代総長として福音を伝える使命のために、忍耐強く40数年の歳月をかけて準備された。長船タキについて、彼女の受洗に至るまでの歩みを紹介してみよう。

1892年4月28日、長船タキは熊本県人吉市の商家に生まれ、良家の子女として、裁縫、茶道、生け花、短歌、書道、三味線、能、テニスにいたるまで習得し、県立の女学校を卒業し、教員の資格も取得した。タキは家業を継ぎ、婿をとり、男児をもうけて孝道(たかみち)と名づけた。この子が一歳になったとき、元士族の夫は、商家の婿の生活が不向きで、長船家を出ていった。父親のいない息子を育てる母親の心遣いは、デリケートでなければならない。彼が3歳の誕生を迎えると、修道会が経営する幼稚園に入園させた。わが子の教育のためには、この幼稚園こそ最良であると、家族に相談する前にすでに決めていた。家の人たちは、異教の神に近づけることは、長船家の先祖に申し訳が立たないと猛烈な反対だった。そうした騒音の続く中で、当の子どもは毎日楽しそうに幼稚園に通うようになり、お祈りや聖書の話などを家の人たちに披露するようになった。

卒園し、公立の小学校に入学した孝道に、よい躾をしていただいた修道女たちの道徳教育を失くしたくないと考えたタキは、人吉カトリック教会の主任司祭・脇田師に息子の教育をお願いすることにしたのだった。名目はフランス語を学ぶためであった。ある日曜日、孝道の要件という理由で教会のミサに参加した。生まれて初めて入った教会の雰囲気に、タキは今まで感じたことのない、心を洗われるような清々しいものを感じ、ここは本当に神の住まいに違いないと思った。脇田師の説教を静かに聴いた。真に迫った福音の教えにすっかり感動してしまったタキは、何か一条の光のさしこむような、忘れることのできない深い印象を受けた。それから、殆ど毎週のように家の人たちの迷惑にならないように教会に通うようになったのである。 そして、遂に、「自分たちはカトリックに改宗するために準備をずっとしてきたので、近いうちに洗礼を受けるつもりでいる」と真剣に説明した。

家族は「異教の神が長船家の祭壇に混在することは絶対に許されない」と断固として反対した。しかし、家族会議の結果、タキと孝道の二人は、長船家から立ち去って別居するということで、すべてが落着したのである。この時から、タキが再び長船家に住むことは、生涯にわたってなかった。二人は近づく受洗のために、これからは何の妨げもなく、心ゆくまで教会で祈ることができると、深い喜びに満たされた1919年(大正8年)タキ27歳の夏であった。その年の聖母被昇天の祭日。タキと孝道親子は、聖母マリアの豊かな祝福のうちに、脇田師によって洗礼の水に洗われた。 - 12. 長船タキのこと ━「家族の回心と救護院との出会い」━

-

長船家から立ち去って、1919年8月15日聖母被昇天祭に息子孝道とともに受洗したタキであったが、驚くべきことは、彼女の受洗後の家族のことである。少し長くなるが、この歴史の中に伝道者としての芽生えを感じる長船タキの姿と救護院との出会いを紹介しよう。

タキの家族に神の光が射し込んだのは、タキ達二人の受洗後、わずか数ヶ月後。彼女をすぐに追ったのは、タキの一番末の妹・ヒロ(後に札幌のゲオルギオのフランシスコ修道会に入会し、生涯を神の奉献生活を全うした)であった。彼女は、「カトリックに入信することを以前から希望していたが、母親の手前、遠慮していた。やっと決意したので、同じ信仰の道を歩きたい」と告げたのである。タキは最初、自分の耳を疑った。まさか、こんなに早く・・・と。ヒロの話によると、さらに二人の姉達も洗礼を希望していることを告げた。タキはあまりのうれしさに、しばらくは言葉を失った。脇田師の指導により、ヒロは洗礼の恵みに浴した。タキは、それまで遠慮して足を入れなかった長船家を訪問するようになった。 そして、1920年の主の昇天の祝日に、長女シオと四女のミオが受洗の恵みを受けた。

こうして、長船家の姉妹達はこれで全員カトリックに改宗したのである。先祖に申し訳ないといって拒否し続けていた母親のミシも娘達の姿を見て、自分も娘達の宗教を勉強したいと口に出すようになり、遂に、タキに相談したのだった。それを聞いたタキと姉妹達の喜びはひとしおだった。ミシは言った。「これからは自分も娘達と同じ心でキリストの教えを信じ、生涯その道を歩くと決意したからよろしく」と。自分の余生はすべて子供達のために祈っておくりたいという一念であったミシの祈りは神に聞き届けられれ、五女のヒロが聖ゲオルギオのフランシスコ修道女会に入会。次にタキの息子、孝道が司祭職を希望してサレジオ会に入会する。長船家が次々に教会へ通うようになったことは、町の人達の間にだんだん広がっていった。こうして、脇田師の燃えるような宣教熱意に感化されたタキは、教会の伝道婦としての仕事をすっかり身につけ、いつのまにか人吉教会になくてならなぬ存在になっていた。

1928年、脇田師は佐世保の三浦教会に転任することになり、タキの協力を求めた。タキは入信以来、大変お世話になったお礼のためにも好機会だと考え、三浦教会のために働くことになった。三浦教会での伝道活動が軌道にのった1930年、孝道がサレジオ会の小神学校に入学したいという知らせをタキに送った。彼女は、2年足らずではあったが、早速、自分の中津に行って神学生達のお世話をすることに決め、三浦教会を後にしたのであった。当時、中津教会の主任司祭はタンギー師であった。 中津に転居して早二年を過ぎた、ある夏の日曜日のごミサの帰りのこと。タンギー師の呼び声に彼女は足を止めた。「皆さん、ちょっとまってください!」タンギー師は、タキに一万のハガキ大ほどのパンフレットをくれた。よく見ると、宮崎に救護院が設立されるので、資金調達のための説明と設計図であった。タキはすぐ50銭寄付して帰った。

その年、1930年の暮れ、タキはタンギー師から突然、呼び止められた。「宮崎の救護院ができあがりました」「あゝそうですか」「ところがね、できあがったのに、そこを支配する人がいないのです。カヴォリ神父は大変困ってるのです。どうです、あなたが行きませんか・・・・」さすがのタキも呆然とした。あまりにも唐突だったからである。これが、タキと救護院との最初の出会いであった。彼女は、中津に訪問に来ていたカヴォリ神父に直接面会し、彼の深い信仰と隣人愛の心に打たれた。カヴォリ師との思いがけない出会いによて、結局、宮崎行きを承諾したのであった。 - 13. 熊本からやってきた子供たち(他修道会との連携)

-

宮崎の救護院に来て新しい出発を始める長船タキであった。いつも事の始まりは大変な苦労があるものである。救護院設立当初も例外ではなかった。

1932年12月にすでに落成式は終わり、年が明けた1月12日に開院するという救護院。夜行列車で1月9日に宮崎に到着したタキを待っていたのは、教会の人の冷たい対応と、柱と壁だけの小さな空家であった。3日後に開院を控えているはずなのに、この真冬に畳一枚、障子一枚入っていない。炊事場には鍋も釜も茶碗ひとつもない。室内には備品もなければ品物もない。おまけに壁には雑草まで生えている。すっかり落胆し、もう帰ってしまいたいと思っているところにカヴォリ神父がやってきて、救護院を眺めて満足そうに「どうでしょう、この家、よいでしょう。」と言う。タキは、カヴォリ神父に、神にすべてを委ねている者の姿を見た。カヴォリ神父の指示通り動けばいいのだから、あれこれ心配する必要はないのだと思うと、気持ちが楽になった。 その次の日、タキは働き者の娘さんと一緒にどんどん仕事をし、救護院は人が住めるような家になり、12日の開院式を迎えた。 はじめの入所者は13名だったが、誰でもかまわず迎え入れたので、1週間もたたないうちにその数は膨れ上がった。あちらこちらを渡り歩いてきた路上生活者、盲目の男性、身体の不自由な青年、まもなく30歳という小児麻痺の女性、結核患者の一家族など、さまざまな顔ぶれが揃い、救護院は賑やかになった。

約半年が過ぎた頃、マリアの宣教者フランシスコ会が運営している熊本市の琵琶崎にある施設から、十数名の男児が救護院に送られてきた。小学4年生が年長で、最年少者は2歳の幼児。一度に大勢の男児をかかえた救護院は大慌てである。 ちょうどその前に、入所者の一人が伝染病を持ってきたため、奉仕している若い娘たち5人が感染し、隔離されていた。熊本からの子供たちのための部屋がないため、感染していない娘たち3人が子供たちを連れて青島に仮住居をもつことにした。結局、救護院に残ったタキ一人、夜昼ほとんど腰をおろす間もなく、救護院の内外の雑務に忙殺されるのだった。 - 14. 救護院で奉仕する娘たち

-

救護院には、とうとう赤ちゃんまでやってきた。初めての赤ちゃんは、栄養失調である上に風邪を引き、やせ細って死にそうな赤ちゃんだった。そして間もなく、生後1ヶ月にもならない赤ちゃんが入所した。カヴォリ神父は遠方まで助けの手を伸ばすようになり、ほとんど全身硬直状態で、誰にも世話をされず、目も当てられない有様の病人を、田野から二人の子供とともに連れてきたケースもあった。このように、どんどん増えていく救護院の人々のために働く人を求めて、カヴォリ神父は、九州各地の教会の主任司祭に救護院の案内書を送付した。こうして、福岡、熊本、大分、長崎方面から、救護院で働くことを希望する若い娘たちが救護院に集まってきた。

彼女たちは、朝から晩まで、救護院にいる子供、高齢者、病気の人、障害を抱えた人たちのお世話をし、1日中洗濯場で、固い石鹸を使い、洗濯板で手の平に血が流れるまで、山のように積まれた衣類を揉んだ。洗濯機などの家電製品などない時代であったため、彼女たちの犠牲は大きかった。自分とこれまで何の関係もなかった人たちのために、忍耐の要るこれらの無償の奉仕を、強い信仰心に支えられて、彼女たちは黙々と行っていったのである。しかし、大変な仕事の連日であったために、1、2ヶ月で帰っていく者もいた。開院まもなく救護院にやってきた一人の娘は、病気にかかり、手術の甲斐なく、数ヵ月後に天の国に帰っていった。多数の信徒が参列する中で、チマッティ神父をはじめ、数名の司祭の共同司式で、荘厳に葬儀が行われた。

救護院院長であったカヴォリ神父は、彼女たちのためにひとつの指針をつくり、一日の活動の時間割を考案した。ひたすら働くだけでは心がすさんでしまうことを心配したのであろう。神父は、毎朝のミサ後、彼女たちに神様の話をしたり、要理の説明をしたり、聖書を読んだりした。この娘たちの中から、のちの宮崎カリタス修道女会のシスターも生まれることになる。 - 15.「めじろ籠」の家

-

救護院が開院した夏に、熊本市の琵琶崎にある施設から、十数名の男児が救護院に送られてきたことは、NO13 「熊本からやってきた子供たち」の中で紹介したとおりである。

救護院日誌には次のように書かれている。

1933年8月17日 長船氏は、職員3名 子供16名同伴 青島に旅行

8月25日 本院増築本日棟上式挙行

9月14日 増築工事(子供収容、その他処女室等)は、壁上塗を除くの外 竣工せり。

9月27日 増築の分(孤児室)落成に付、子供、付添処女、看護長には移転。救護院には、この子供たちのための部屋がなかったので、青島(海の家)で仮住まいをさせ、その間に急いで部屋を増やすことにした。秋になれば、南国宮崎といえども風が冷たくなってくる。それで8月末に大工さんの家まで引き上げてきて、落成とともに帰ってきたのである。長船タキがシスターになってのちに当時を振り返って書いた手記には「新築」と書かれてあるが、救護院日誌には「増築」と書かれてある。1ヶ月あまりで出来上がっているので、たぶん増築であろう。彼女は同じ手記の中で、この家のことを次のように言っている。

「実にスマートな家で、南側から見れば東西に部屋があり、中央は階上ベランダとなっていて、東西の部屋はベランダの北側の廊下でつながっている。そして四方窓なので影というものが一ヶ所もない。神学校のラゴニア修道士様は、『メジロ籠』と評してくださった。」

ベランダの階下を聖堂にしたので、皆が感謝した。家の中にいつでもミサやお祈りができる聖堂があることで、町の教会まで毎朝行かなくてもすみ、大変助かったのだ。こうして、初めて養護施設の部が始められることになったのである。しかし、子供たちの家が完成したというニュースが流れたのか、毎日のように学童、幼児、乳児の入院者が絶えなかったので、たちまちのうちにこの家も一杯になってしまったのだった。 - 16. カヴォリ神父、募金旅行 イタリア全土を歩く

-

カヴォリ神父は大所帯になった施設を維持していくため、献金だけに頼ってはいられなくなり、長上チマッティ神父の賛同を得て、母国イタリアへ募金のために旅立つことになった。彼は、事業のための組織的な後援会を得る恵みを与えられるかもしれないと、希望を抱いて出発した。カヴォリ神父は留守中の責任を、副院長として協力しているリビアベラ神父に委ね、他のことは長船タキにすべて任せ、1933年10月3日に長崎から出航し、11月3日にベネツィアに到着した。この旅行は日本を離れてから帰院するまで、一年六ヶ月の長期に及んだ。

イタリアでのカヴォリ神父の募金活動は、精力的だった。

まずイタリアのサレジオ会総本部の最高評議会員に面接を求め、宮崎の救護院施設のことを説明しながら、献金を募る許可を願った。長上方の許可は下りたが、成功の見込みは薄いというのが彼らの一致した意見だった。カヴォリ神父は村から村、町から町、そして小教区から小教区へとイタリア全土をかけめぐり、公会堂、集会所、野外劇場などで、合わせて150回以上の講演をした。4時間から6時間も長い時間、講演することもあった。その働きはまったく超人的と言ってもよかった。彼はスライドを用いて救護院のことを紹介し、寄付を願った。そして善意の人々からの献金を毎月、救護院へ送金したのだった。しかしながら、過激な日程をこなしてきたカヴォリ神父の疲労は重なり、体力を著しく消耗した。自分の身体の不調をいやす余裕もなく、すべての日程をこなしたカヴォリ神父は、イタリアの恩人たちを通して得た神の恵みを感謝しながら、1935年4月10日、皆が待つ救護院に無事に戻ることができたのである。

救護院の職員の一人だった甲斐タツノさんは、カヴォリ神父帰院の日のために詩を書き、それにチマッティ神父が曲をつけ、皆で歌の練習をしてきた。当日、サレジオ会の神父たち、高齢者、子供、職員一同は救護院の庭に円形に並んで、ある者は太鼓をたたき、ある者はオルガンを弾き、歓迎の歌を繰り返して歌ったのであった。このときの彼の喜びはどれほどだったろうか。彼らも、両手を広げて皆に近づいてきたカヴォリ神父を見たとき、嬉し涙を流し、喜びに包まれた。ツ - 17. 愛子会

-

その頃、救護院の収容人数が増えたので、職員数もかなり増員していた。宮崎教会の付属事業として発足した救護院は、婦人団体のヴィンセンシオ会のお世話になっていた人たちがほとんどであったが、救護院で働く女性や長船タキはヴィンセンシオ会員ではなかった。カヴォリ神父はイタリア募金旅行に先立って、救護院に働く人たちのために新しい規則をつくった。そして、救護院の職員である女性たちは、それまで特別に定められた制服をもたなかったので、カヴォリ神父はデザインも生地も同じ黒色の長いワンピースを各人に一枚ずつ制服として着用するように与えた。といっても、特別にあつらえた制服は、教会に行くときや何か他の正式な祝典に参加するときにだけ着用するためであった。

それまでは特別に定められた規則もなく、ただ朝から夜までの活動の時間割の中に院長であるカヴォリ神父の話や勉強が適当に配分されていただけだった。それで、カヴォリ神父は長期旅行中、みながひとつの目標をもって生活することの必要性を考えて、タキを中心とする女性たちの共同体を「愛子会」と命名した。皆は大変喜んだ。なぜなら、一定の規則をもって共同生活を営み、タキにすべてを相談しながら、修道院のような雰囲気で霊的にも力強いものを得ることができるようになったからである。

この愛子会は後のカリタス会の前身である。救護院には小さい子どもが多くなってきたので、タキの呼び名を「長船先生」から「母ちゃん」、また、他の職員たちを「○○さん」から「○○姉ちゃん」と呼ぶようになった。この呼び名から、救護院が家族的な雰囲気の中で運営されていたことがうかがえるであろう。 - 18. 救護院改築へ

―イタリアから帰国したカヴォリ神父の構想― -

イタリアから帰国したカヴォリ神父は、イタリアで多くの恩人を得たこと、救護院について皆が関心を示してくれたこと、いつもどこに行っても、神様に守られていたことなどを次々に語るのだった。彼は長船タキや愛子会員たちに、「皆さんのお祈りさえ続いたら、後は全部うまくいきます。ベネ・ベネ」と声をかけていくのだった。そんなカヴォリ神父は何かを真剣に考えているようだった。

それから間もなくして、ある日、カヴォリ師は、救護院の大規模な改築計画についてタキに話した。タキは、この計画のすばらしさにびっくりした。ついでタキが、愛子会員や職員に話すと、彼らは大いに喜んだ。それから数日間、カヴォリ神父を中心に皆で救護院の設計図をあれこれと練ったのだった。カヴォリ神父は、タキや職員たちの希望や意見を充分に考慮して、聖堂、講堂、保育所、育児部、養老部、職員寮と設計図を作成した。数日後、彼は市の有力者を伴って、設計図を持参し、上京した。それは、救護院の事業について内務省に詳しく説明し、承認を得て助成金を願い、早々に工事を始めるための第一手段であった。工事は1935年5月上旬に開始され、着々と進んでいった。工事が進むにつれて、あまりにも大規模な建築作業に目を見張って、町から市から見物のためわざわざ救護院を訪れる者が多くなった。

カヴォリ神父は、建築が完成に近づく頃、落成式に臨んで、各寮にふさわしい名前をつけたらどうかとタキに相談した。 そして、老人の寮には「松の寮」、児童の寮は「竹の寮」、保育所は「桃の寮」、職員のためには「すみれの寮」というふさわしい呼び名がつけられた。1935年9月29日の大天使聖ミカエルの祝日、落成式は大変盛大に行われ、各寮は、チマッティ神父、リビアベッラ神父、カヴォリ神父を先頭にして、サレジオ会員の同伴によってすべて祝別された。 最初の救護院が落成して二年後、全面的に新しく改築された救護院が完成し、カヴォリ神父やタキの感動はどれほど深かったことだろうか。各寮の名称の謂れ

「松の寮」老人の寮・・・松のようにいかなる風雨にあおられても粘り強く生き抜くように。

「竹の寮」児童の寮・・・竹のように曲がらず、すくすく育つように。

「桃の寮」保育所・・・・おとぎ話の桃太郎のように力強い子どもに育つように。

「すみれの寮」職員寮・・職員がすみれのように謙遜に咲く花であるように。 - 19. 出版による宣教活動の始まり

-

改築された救護院の維持は、外国からの寄付だけでは難しいと考えたカヴォリ神父は、農業と家畜に手がけてみることにし、皆の協力を得て、農業の他に牛や鶏の飼育もはじめた。しかし、それだけでは現金収入に殆どならなかったので、イタリアの恩人や救護院の後継者たちに送るための『ヴォチ・ロンターネ』(遠くからの声)と題するイタリア語の季刊紙の出版を始めることとなった。部数は一万五千部にも上るものだった。一方、教区内の信者のためには『家庭の天使』、一般市民のためには『愛に生きる』の月刊誌も発行し、無料で配布した。これらは、カヴォリ神父の行った出版物による宣教活動のはじまりである。

今でこそパソコンで簡単に印刷できる世の中になってきているが、当時、この印刷業のためにはどれほどの苦労があったことだろうか。手に入れた古い印刷の機械は調子の良いときが非常に稀で、殆どの時間は動いたと思うと止まり、故障の原因もつかめないまま、無駄な骨折りの連日だった。それでも修理工を呼んで機械を直し、みんなで忍耐し、協力し合って一枚のパンフレットを作成していく地道な作業なのである。文選、植字、校正、そして印刷にいくまでには相当な日数を要したが、作品が出来上がると、皆歓声を上げて喜んだ。イタリア語版の印刷は、所詮、外国語を知らない人たちの作業であるから、適当に文字を並べても、どこで切ってよいかわからないので、いい加減に切り離して植字をすませ、印刷に出したところ「あなたのイタリア語読めません・・・」とカヴォリ神父に。ついにこの仕事はイタリア人神学生が担当することになった。

機械は相変わらず途中ですぐ止まるので、3人の志願者が付きっ切りで夜通し作業をすることもあった。それでも毎月、一万部数を発行し、イタリアからも寄付が寄せられるようになったのである。 - 20. 修道会の創立へ

-

カヴォリ神父は救護院設立と同時に、九州各地の教会の主任司祭に救護院の案内書を送付した。救護院で働いていた女性たちは、すでに前号で紹介したとおり「愛子会」の会員として、事業のために献身的に働いていた。ところが、当時の日本の状況は日増しに軍国主義の度合いが濃くなり、国内にいる外国人は、スパイ容疑をかけられたり、始終警察に尾行されたりした。チマッティ神父はこの状況に際して、いつ宣教師たちがイタリア本国に送還されるかわからないと考え、自分たちがたとえいなくなっても、神の国のために働ける拠点作りをしなければならないとカヴォリ神父を諭したのだった。つまり、それは、カヴォリ神父がはじめた救護院を継続させるために正式な「女子修道会」をつくるということだった。

カヴォリ神父はどうだったのだろう? その勧めを受けただろうか。カヴォリ神父はチマッティ神父のその勧めを全く予期していなかったので驚いてしまった。そして即座に「それはできないことです」と断った。カヴォリ神父の考えは、誓願も制服もない女性たちの会が地域社会のパン種となって自由に神のお召しに応えて行くというものだったからだ。しかし、カヴォリ神父は、そのような不安定な情勢の中で、しっかりした基盤のない集まりは立ち消えになってしまうのではないかという考えにとらわれ始めた。一ヶ月も経たないうちにチマッティ神父は修道会設立の話を持ちだし、またしばらくして、同じことをカヴォリ神父に勧めた。このとき、カヴォリ神父は頭を下げて、聖ペトロのことば を用いて「おことばですから網を下ろしてみましょう」と答え、チマッティ神父の勧めに従ったのである。

1937年6月16日付、ローマ聖座から新修道会創立の認可が教区長チマッティ神父のもとに届いた。はじめ新修道会は「日本カリタス修道女会」と命名されたが、後に発祥地の名をいれて「宮崎カリタス修道女会」と命名された。

カヴォリ神父は「カリタス」という名称について次のように述べている。 「私はこの『カリタス』という名称を選んだことを本当に良かったと思っています。なぜなら、この修道会を通じて、今後幾世代にもわたって無数の同胞の心身の善のために働き、身をささげる大勢の人々の心に、サレジオ会リナルディ総長の教え( 写真で見る歴史No.1「フルダ号に乗った宣教師たち」参照)が生き続けると思うからです。」 - 21. 最初の修練が始まる

- class="img-fluid" class="img-responsive">

昭和12年(1937年)8月1日、修道会創立の認可がローマより届いた。カヴォリ神父は、愛子会員たちに修道女になることを勧めてはみたが、決して強制はしなかった。あくまで自由な選びのもとに、神の召命を感じない人は、そのままで、救護院に留まって働いてもよいし、あるいは郷里に帰ることも自由であると話した。ローマから正式認可を得た後は、教会法に従って、どこか既設の修道会において正式な修練を受けさせなければならない。修道女養成に先立つのは、修練院における少なくとも一ヵ年の霊的訓練である。満一年間は外の社会から完全に離れて、定められた一人の指導者のもとで訓練を受けることを要求されるのである。カヴォリ神父は、あちこちの修道会を訪ねて修練者受け入れの依頼に奔走したが、受諾してくれる修道会はなかった。最後に訪問童貞会(現在の聖母訪問会)のアルベルト・ブルトン司教のもとを訪れた。ブルトン司教は彼の願いを快く受け入れてくれた。カヴォリ神父は宮崎に帰り、意気揚々と皆に発表した。彼は感動のあまり、主の祭壇の下にぬかずいて頭を垂れたまま、時を忘れて祈った。

1937年8月15日、福岡教区長ブルトン司教によって、宮崎カリタス修道女会の修練期開始の許可が出された。これによって、この日を修道会設立の日とすることになった。8月22日、最初の修練者として長船タキ他4名の志願者が選ばれた。着衣式は宮崎教会においてチマッティ神父の司式により、多数のサレジオ会員、教会の信徒、救護院の人たちの見守る中で、荘厳に行われた。参加者一同は感謝と喜びに満たされた。なかでもカヴォリ神父は感動のあまり祭壇の前にぬかずき、声をあげて感涙にむせびながら、祈り続けた。

彼女たちはこれまでの「愛子会」の制服から、「宮崎カリタス修道女会」の修練者の制服を与えられ、会の紋章であるイエスのみ心のメダイを赤いリボンで首にかけ、俗名をすてて、それぞれ修道名を与えられた。 5名の修練者は各々緊張した面持ちで、いよいよ福岡の修練院に向かうこととなったのである。 - 22. 最初の修練が実った初めての誓願式

-

福岡の訪問童貞会の修練院で修練を始めた五名は、その後、どうなったのだろうか。五人のうちの一人、シスターヴィンセンシオ松尾チエは修練期間中に肺結核に罹って苦しい日々が続いた。当時の貧しい生活の中で、充分な食事も治療法もなく、病気は悪化するばかりであった。そして、修友たちの手厚い看護や祈りの甲斐もなく、訪問会のシスターたちに見守られて永遠の安息に入った。はじめて行なわれる宮崎カリタス修道女会会員(修練者)の葬儀を、カヴォリ神父は、盛大に執り行い、シスターの働きに感謝して、永遠の安息を心から祈った。さらに、一人が健康がすぐれず両親のもとに帰った。無事に一ヵ年の修練を終えて宮崎に帰ってきたのは三人であったが、病気のために一人が退会し、シスターマリア長船タキとシスターユリアナ久保セヲの二人だけとなった。

カヴォリ神父はすべてが神の計らいと思い、残った二人の修練者に期待をかけた。彼は二人のために二年目の修練を行うための特別のプログラムをつくり、指導した。彼女たちは祈りと働きの中で、後に続く4名の修練者や志願者たちのよい模範となり、働きを聖化することを学び、初誓願宣立のための八日間の黙想会に入った。1939年1月31日、ドン・ボスコの祝日に、救護院にて荘厳な誓願式が行われた。これは、カリタス会の最初の誓願式である。この日は、カヴォリ神父にとって、またカリタス会にとって記念すべき祝日となった。

宮崎教区長チマッティ神父の司式のもとに、シスターマリア長船タキとシスターユリアナ久保セヲは、緊張の中にも聖霊の恵みに満たされて、厳かに神に自己奉献を表明する誓願文を唱え、誓願を宣立した。祝福された修道服、十字架とヴェールが、チマッティ神父によって立願者に渡され、二人は美しい聖歌の流れる中を退堂した。二人の新修道女は白いバラの花で編まれた冠を頭にいただき、キリストの花嫁として、再び参列者の前に現れ、チマッティ神父、リビアベッラ神父、そして他のサレジオ会の司祭方、一般参列者より祝福の雨を受けた。 - 23. 修道会の母様となったシスターマリア長船

-

カヴォリ師は、カリタス会最初の修道女になったシスターマリア長船とシスターユリアナ久保に、カリタス(=愛)の尊さと偉大さについて深く諭され、彼女たちが後の会員たちに伝えていくように訓示した。 とくに救護院の発足から管理運営に関わっていたシスターマリア長船は、教会の歴史に花咲く聖人たちと同様に、修道生活の真の幸福は、十字架のキリストにおいて以外に理解しうるものはないと考えていた。そして自分のこれからの生活は、自分ひとりが神に仕えるというよりは、むしろ、修道会の歴史の第一歩をスタートした修道生活の鑑でなければならないという、強い責任感も感じていた。カヴォリ師は、それまで救護院の院長として全責任を負い、すべてをつかさどっていたが、修道会が発足したので、修道団体の責任を全面的にシスターマリア長船に委ねようと決意し、それを表明した。カヴォリ師は救護院の人たちや修道会の志願者、修練者を集めて次のように宣言したのである。

「シスターマリア、あなたは、今日まで救護院の責任者として、またみんなの母親のように、実によく働き、私を大変よく助けてくれました。今日からあなたにもう一つの任務を与えたいのです。あなたはこの修道会の母様(ははさま)です。これから先は、多くの志願者、修練者、修道者たちが誕生するでしょう。あなたはその責任者となって、みんなを指導してください。」カヴォリ師は力強いことばで厳粛に、修道会最初の総長として、シスターマリア長船を「母様」に任命した。そして母様を中心に皆が一致協力して、カリタス会が神の祝福を受けて行く所には、どこにも愛と従順、謙遜のしるしである明るさがあるようにと、一同に勧告した。シスターマリアは深い謙遜と従順の精神をもって、カヴォリ師の任命を受けた。彼女は神の思し召しのままにいつも歩いてきたので、このときも神が自分のような者を使って、修道会の道具とするのなら、力一杯ついて行きましょうと心に決めたのである。

修道院の中はいつも明るく、互いに助け合い、聖霊の息吹が漂っていた。シスターマリア長船の従順と神のみ旨に対する委託の精神によって、カリタス修道女会は、今後押し寄せてくるあらゆる試練の嵐にも勇敢に立ち向かい、その荒波を乗り越えていくのである。 - 24. 最初の志願者募集の旅

-

修道会が創立されると、まず志願者を募集することが不可欠である。 シスターマリア長船は、立願後まもなく、彼女の右腕となっていたシスターユリアナ久保に自分の不在を託して、志願者募集に九州各地を巡ることになった。日本の情勢が悪化し、生活がますます苦しくなっていく中で、できたばかりの修道会と約三百名が生活する救護院の人々を置いて出かけるのは、シスターマリア長船にとってつらいことであったが、会の将来のためにぐずぐずしてはいられなかった。長崎県の出津方面、田平・平戸方面、五島方面へと巡っていった。また朝鮮半島にまで渡って、カリタス会と救護院のことを話して回ったのである。ここでは出津方面の募集旅行の記録から、当時の様子をたどってみよう。

昭和14年3月、シスターマリア長船は最初の募集地として出津に向かった。一人の養成員を伴って、宮崎から長崎まで約二日間、そして長崎から約32kmの道を車に便乗して出津に着いた。お告げのマリア修道会の一人のシスターが、シスターマリアの当時の様子を回顧して次のように語ってくださった。

「長船シスターさんは、最初、和服姿でみえました。多分制服では時世から何かと困難があったのでしょう。でも、二回目からは制服にヴェールを着けてみえました。いつもおいでになると、4~5日間泊まっておられましたが、あの方は、本当に、朝から晩まで出津の隅々まで歩き、大野の端から牧野の奥まで歩いていました。日曜日などごミサの後や公教要理の後を利用して、信徒に向かって、修道院の生活や召命の選びの道などについて、ユーモアをまじえて、皆を笑わせながら話されました。あの方は、本当に明るくて雄弁なシスターでした。私なども夢中になって聞いたものです。宮崎救護院のことを大変興味深く話され、出津の信者は皆感心して聞きました。出津ではたくさんの娘さんがそのとき、長船シスターに募集されて宮崎に行きました。私も手を振って別れたことを憶えています」と。実際、彼女の話し方、内容の豊かさに加えて、弁舌さわやかなシスターマリアの話に皆は感動して、話が終わってもしばらくは誰も動こうとしなかったほどである。シスターの話が終わると、場内は一瞬、眠りから覚めたようになり、それから割れるような拍手が起こるのだった。

こうして志願者募集が行われていったが、いつもうまくいっていたわけではない。ある冬の日など、募集先で歓迎されないばかりか、一夜の宿さえ貸してもらえず、雨に打たれながら農家の軒下に一晩中寒さに震えながら、夜明けを待ったこともあった。実は、まだシスターマリア長船が誓願を宣立する以前に、創立者カヴォリ神父自ら、出津に赴いて召命の種まきをしている。当時を記憶する会員は次のように語っている。「ミサが終わって、外人神父様はゆっくりとした日本語で、はっきりと大きな声で話し始めたのです。にこにこして、ジェスチュアを入れて、修道院について、救護院について、だんだんと声を高めて教会中に響き渡るように話しました。・・私は、話の内容よりも、あの熱心な態度に感動して、神様のために仕事をすることは本当にすばらしいことだ、と考えるようになったのです」と。志願者募集の旅には、たくさんの苦労が伴い、まさに、「イエス様の宣教の旅」そのものであったと言える。 - 25. 数々の思い出が織り成す救護院の生活

-

この写真は、当時の救護院の児童のための制服です。セーラー服のようでもあり、海軍の服のようなこの制服は、なんと立派な服であり、身にまとっている子供たちもなんと朗らかなことでしょうか! この写真を紹介したく、大阪にお住まいの松本さん(当時の宮崎救護院の卒園)から当時の様子をお聞きすることが出来ました。

S:この制服はとても立派なものですね。いつごろから、どのような時に着用されていたのか知りたいのですが。

M:昭和8年に救護院が開設されて以来、会計の役目をもっておられたサレジオ会リビアベッラ師の裁量で作られた制服だと思います。カヴォリ師がイタリアでの募金活動によって協力者を得、その方々に機関紙を送っておられました。その機関紙に子どもたちの写真等を載せ、継続して寄付を募っていたのであります。恩人方に現地の子どもたちを紹介するに当たって、このようなきちんとした制服を子どもたちに着せていたのではないでしょうか。

S:なるほど。では、その制服を着用している子どもたちは、どういう気持ちでいたでしょうか。

M:何でもそうですが、新しいものを新調してもらったりするときはどんなにか嬉しかったでしょうね。

S:どのようなときに着用していたのですか。いつも着ていたのですか。

M:普段は着ていません。大祝日、アカデミア等、また公式訪問(高位聖職者、外国からの大使公使閣下、宮内庁関係者)などがあり、そのような時に着用していました。

また、2008年、カリタスの園創立75周年に発行された『カリタスの園記念誌』に松本さんは次のように当時の生活を回顧しております。「私は縁があって、熊本市内の一施設から20数名の男子乳幼児の一人として、長船タキ(シスターマリア)氏引率のもとに、1933年(昭和8年)8月15日から宮崎救護院での生活が始まりました。その後11年余小学校終了まで、少年期の大半を過ごすことに成ります。遠い昔に想いを馳せるときに、カリタスの園時代は心底本当に楽しい日々であり、数々の思い出が忘れ得ぬ記憶として脳裏に宿っています。(中略)

特に小学校5,6年生時代は今でも鮮明に記憶が蘇ります。

私がこの時期の記憶を鮮明に思い出せるのは、後日、社会の一員となった時に、自分の人生観の原点が、多分この時期の日々の生活の中で育まれたのではと思っているからで有ります。

倫理、道徳観をカトリックと言った形の中で学び、個々の躾を、共同生活の中での数々の決まり事(時間厳守、環境の整理、協調性、清掃)等を習慣として身に付けることができました。後日、社会人としての生活の中で、ごく自然に行動に移す事ができるように成ったのは、竹の寮での生活の結果であったと常々思っています。」(『カリタスの園記念誌』より抜粋)

「僕にとっての宮崎の生活は、まさしく、人生の出発点でもあり、日々の生活の原点にもなっております。多くの卒園者は社会でまじめにやっています」と力強く語られる松本さんの声は、感謝と希望に満ちていました。 - 26. 初期の会員養成

-

創立者アントニオ・カヴォリ神父が最も力を入れて修道女たちを教育したのは、会員の修道精神、使徒職の精神についてであった。カヴォリ神父は、日本の国民性や家庭環境からくる修道女たちの消極的な性質が変えられ、責任感を持ち、勇敢に日々の出来事に立ち向かい、社会に起こる変化を受け止められるよう、忍耐をもって養成に取り組んだ。カヴォリ神父は、修道女たちが宮崎だけに留まらず、日本全土、やがては世界へ羽ばたくようにという夢があったために、喜んで宣教を生き、地域の人びとの中で柔軟な心を持ち、あたたかいまじわりができるように養成した。

カヴォリ神父は、毎朝、午前4時に起床し、宮崎神学校(日向学院サレジオ会)から自転車でカリタスの園に通った。ミサの前には、霊的な講話をし、会員全員に黙想をさせた。ミサと夕方の聖体賛美式の中では、説教を欠かさず行った。彼の福音を語る説教には独特のしぐさがあり、エピソードを交えながらの説得力のある話し方は、聴く者を魅了し、時の経過を忘れさせた。 聖書学、基礎神学、修徳指南、会憲、会則、修道要理、教育学、典礼学、そして教会史、公教要理などの授業をプログラムに従って行った。これらの指導は、ほとんど全科目、カヴォリ神父が病気になって倒れるまで続けられた。 - 27. 最初の支部設立 田野村へ

-

1939年2月、宮崎県田野教会をサレジオ会が司牧していた頃、ここに教会付きぶどう園と畑5反ほどの荒地があった。チマッティ神父の勧めもあってカヴォリ神父は、この土地を開墾して何か利用できないものかと考えた。早速、シスターマリア長船に相談した。彼女は救護院のために少しでも収入の助けになればと思い、カヴォリ神父の意向を汲み取り、直ちにこの地に姉妹を派遣することにした。その場所は法功坊と呼ばれ、宮崎市から汽車で30分、田野駅から徒歩で30分もかかる、人里はなれた不便なところにあった。この付近一帯は、ほとんど開墾されておらず、山地で占められていた。そこに開墾者たちが移住してきていた。この人々は県外、特に長崎県のキリシタン迫害を体験した信者の家族たちであった。

シスターマリア長船は、責任者として任命したシスターユリアナ久保とともに、志願者5名を伴って田野に向かった。各自、生活必需品を手に持って田野駅から法光坊へと急いだ。その日は、手足の感覚が麻痺するほど、寒さが厳しかった。 修道院として会員たちが住むことになる家は、柱と壁があるだけの空家で、教会が伝道部屋として使用していたが、人が住めるような設備は何もなかった。何から手をつけるべきか、彼女たちは雑木と雑草に覆われた荒地を前にして途方にくれた。しかし、彼女たちはすぐ気持ちを取り直し、勤労の保護者である聖ヨゼフに祈りながら、仕事に取りかかった。そこで生活をはじめたシスターユリアナたちは、骨身を惜しまず献身的に働き、設備や環境は彼女たちによって徐々に整備されていった。そして毎日の時間割に従って生活を始めた。若い志願者たちは、実によく働き、祈った。しばらくして、一軒の農家の方が開拓をあきらめて、家も農機具類も残したまま帰郷してしまった。これを聞いたカヴォリ神父は、小さな住居と道具を安値で買うことができ、早速、この住居に修道院を移すことになった。皆は、神との一致を深めながら、労働に精を出した。

この田野村は、切り干し大根の特産地としてよく知られているが、彼女たちは畑で大根をつくり、村人に切り干し大根をつくる方法を習って、救護院を支えるために一生懸命努力した。毎晩の仕事は大根切りで、睡眠時間を縮めて働いた。その甲斐あって初めて少しまとまった現金を手にすることができた。こうして救護院の人たちを養うために、田野支部からシスターマリア長船に渡した。このとき、シスターマリア長船も田野の姉妹たちも、筆舌に尽くしがたい感激を味わった。シスターマリア長船は、この尊い愛の結晶を聖母マリアの御像の足元に捧げて、感謝の祈りをするのだった。 - 28. 太平洋戦争勃発 すべてをみ摂理に委ねて

-

毎年、12月8日の無原罪の聖母の祝日が近づくと、修道院も救護院も明るい雰囲気に包まれる。1941年12月8日、この日も救護院の聖堂では、例年のようにマリア様の荘厳ミサがあり、皆は深い感謝と喜びのうちに夕方から始まる聖母行列の準備をはじめていた。志願者、修練者が中心となって、行列の準備は殆ど完了し、出発を待つばかりとなっていたが、様子がおかしい。 ちょうちんに火を灯す頃になっても、サレジオ会から神学生や司祭の姿が見えないのである。カヴォリ神父の話す表情から、何か重大事が起きたことを察した。日本が第二次世界大戦に参戦、日本軍はハワイの真珠湾を奇襲したというニュースがはいったのである。日本は戦争に突入し、行列は一切取りやめになった。この戦争が、発足したばかりの修道会と事業にどれほど大きな試練をもたらすか誰一人想像もできなかった。創立者が外国人であることによって、その苦難はより大きいものとなり、戦争が進むにつれ、修道会は大きな犠牲が要求されるのであった。

定期的に送られてきた外国からの寄附が一切絶たれた。一般の家庭でさえ、一日に三度の食事に事欠く時代が目前に迫っている中、救護院は未熟児の赤ちゃんから、食べ盛りの青少年、志願者、お年寄り、職員を合わせて二百余名の大所帯である。カヴォリ神父をはじめ、副院長のリヴィアべッラ神父、シスターマリア長船は頭を抱えた。カヴォリ神父は、この危機を乗り越えるため、毎日のように県庁や市役所に足を運び、打開策を講じてくれるよう願ったが、無駄であった。戦争勃発によって、今は誰一人としてカヴォリ神父の痛切な願いに耳を傾ける者はいなかった。

カヴォリ神父は、聖母マリアと聖ヨゼフに全幅の信頼をもって祈ることを、修道者、修練者、志願者たち全員に頼んだ。そして皆で相談し、この事業は、補助金でなく、わたしたちの労働と神の摂理に対する信頼によって運営していこうと決意した。これまでお見捨てにならなかったあわれみの神が、今後もきっと守ってくださるにちがいないと、シスターたちは強い信仰の絆で結束を固め、すべてをみ摂理に委ねるのであった。祈るのはシスターたちだけではなかった。小さい子どもも、イエス様のご像の前で「神様、シスターにお金をください」と祈った。子どもたちの真剣な表情は周囲の人たちの涙を誘うのであった。 - 29. カヴォリ神父 阿蘇山腹に収容される

-

太平洋戦争当時の日本は、日々、帝国主義政策、アジア制覇政策という方向に狂信的に進んでいった。この政策は、日本が世界制覇をすることによって真の幸福と平和がやってくるという考え方にもとづいていた。そのため外国人、および外国人設立の施設や団体に対して激烈な敗訴思想の宣伝がなされた。外国人にはスパイ容疑がかけられ、いつも警察から尾行され、宣教活動もほとんどできない状態になった。あるときは、宮崎神学校が家宅捜索され、宣教師たちが理由もなく警察署に連行され、厳しい取調べを受けたことがあった。カヴォリ神父に対しても、救護院の責任を辞任した方がよいと周囲の人々は説得してきたが、彼自身はそれは耐え難いものがあった。彼の眼前には収容施設の子供や老人たちの飢えをしのぐためにはどうすればよいか、また誕生したばかりの「カリタス修道女会員」の養成のことなど、いろいろな難題が山積みしていた。その頃、カヴォリ神父は、修道会の統治については各部門に責任者をおいて組織立てることについて考え、それを実行した。

1945年になって日本国全土は、爆撃に次ぐ爆撃を受けた。3月19日には、米機B29による空爆の中で、救護院は生命の危険にさらされていた。このとき、九州全土に居住する外国人宣教師全員に強制疎開の命令が出された。熊本県の阿蘇山腹の収容所にカヴォリ神父は、他のサレジオ会員と共に収容されることになった。彼は強制疎開免除を請願したが、どのような理由も理由にならず国の命令を変えることはできなかった。

カヴォリ神父は救護院の全員を聖堂に集めた。重大なニュースを皆に知らせ、別れの挨拶をするためであった。カヴォリ神父のことばに皆が泣いた。カヴォリ神父は、彼らに語った。「毎日希望をもってロザリオを唱えること。全員が聖母に信頼して“アヴェ・マリステルラ”をささげること。母様を中心に皆が一致して助け合うこと」。そして、「たとえ、敵機が救護院をめがけて爆撃しようとしても、操縦士の目に一匹のブヨが入り、彼は目標をはずしてしまうにちがいない」と話し、これを聞いた全員はやっと笑顔になった。出発は真夜中で、カヴォリ神父は、この大切な人々を残して別れることについて、これまで体験したことのない苦痛を感じるのだった。強制収容所で外国人宣教師たちが受けた屈辱と飢えはどれほど辛いものであったのか、私たちには想像すらできない。彼らは実際に捕虜として取り扱われ、およそ二ヶ月間、抑留された後、解放された。ツ - 30. 救護院を守った聖母像

-

この写真は、宮崎での爆撃から救護院を守ったとして語り継がれている1945年当時の扶助者聖母のご像です。このマリア像の背中の部分に機銃の弾丸がめり込み、不発のまま残っていた。カヴォリ神父や他の外国人神父たちが阿蘇山腹に強制収容連行されるとすぐ、日本人神父、神学生も皆召集された。カリタス会学生志願者たちも強制的に徴用され、救護院の学童までが、保線区に徴用されるようになった。シスターマリア長船はカヴォリ神父不在中、救護院をわが身にかえても守り通さなければならないと、皆を聖堂に集めて毎日祈るのであった。

1945年8月12日。この日、宮崎市が一斉に爆撃を受けた。救護院近くの煙草乾燥場が爆撃を受けたため、ガスタンクが爆発し、救護院の窓ガラスが割れてしまった。昼夜問わず燃え続けるその様は、地獄さながらの恐怖の絵巻物のようだった。シスターマリア長船は、子供だけは安全なところに写すことに決め、12日の真夜中、学童全員を田野に疎開させることにした。明け方2時のことだった。6歳から11歳までの子供たちは20キロの道程を、敵機の爆撃の恐怖におびえながら、安全な場所へと急いだ。乳幼児たちはシスターたちが連れて救護院近くの山の中に疎開させた。残った老人たちは、皆が守られるようにと、聖堂で聖母マリアに祈っていた。宮崎市も日本全国と運命をともにし、市の三分の二は、焦土と貸した。しかし救護院は、機銃掃射を受けて外傷を負ったものの、建物全館は無事で、一人の犠牲者も出なかった。まさに、聖母マリアの救いによるものであった。シスターマリア長船が、カリタスの園のもっとも安全な避難場所と選んだ場所は、聖母マリアの前に皆を集めることだった。彼女はカヴォリ神父不在中の保護を聖母マリアに委ねたのである。

実際、聖母マリアはカリタスの園を保護されたのである。それは終戦後、外面的に痛めつけられた建物を修復していた時に、明らかにされた。建物は爆撃や機銃掃射、それに暴風雨などで相当にあちらこちら痛めていたが、ある部屋の内部にいくつかの弾丸が突き刺さっていたのと、ひとつの弾丸が聖堂の外壁を貫通して聖母像の頭に留まっていたのを発見した時、皆は改めて聖母の力強い助けに驚き、深い感謝を捧げた。

当時を回顧して一人の修道女が次のように話している。 「終戦の数日前、米軍機が一機、救護院の上空を長時間旋回していました。カリタスの建物を目標に急降下し、二個の焼夷弾を投下しましたが、建物から逸れて近くの樹木を焼きました。その後も屋根すれすれまで飛行機は降下し、機銃掃射を浴びせ、何回も上空を旋回していたのです。みなは防空壕に集まり、ふるえながら祈りました。“アヴェ・マリステルラ”を歌いました。」

イエスのカリタス修道女会

イエスのカリタス修道女会